十位大将,有三位是黄埔毕业生,而立功较多的大将却是自学成才 “1946年8月,华中前线指挥所里,粟裕放下地图,说了句:‘必须在三天内拿下宿北,才能逼蒋军回头。’”这是战友后来回忆的一幕,也是自学成才的大将对战机的敏锐判断。顺着这句朴实的话,十位开国大将不同的成长路径与战场表现,仿佛被重新拉回到眼前。 1955年9月27日,北京中南海怀仁堂气氛庄重,中央公布十位大将名单:粟裕、徐海东、黄克诚、陈赓、谭政、萧劲光、张云逸、罗瑞卿、王树声、许光达。掌声雷动的背后,学历、出身、经历大相径庭,却在硝烟中共同站到顶峰。细看履历,只有陈赓、罗瑞卿和许光达是货真价实的黄埔生,其余七人不是半路出家,就是靠实践摸索,这与传统军队崇尚科班出身的逻辑大相径庭。 先说陈赓。1924年秋,他作为黄埔一期学员,枪法准、格斗狠,被同学誉为“校中三杰”。课堂里他对克劳塞维茨《战争论》能倒背如流,毕业后却毅然参加北伐,在长沙城楼上重伤仍坚持指挥。这种理论加实践的结合,使他在抗战后期迅速成长为解放区名将。但即便如此,陈赓在解放战争阶段的战绩,仍旧被一个“半路出家”的人压过一头。 那个人便是粟裕。1926年,他只是湖南省立第二师范学校的普通学生,因为“年纪轻却爱琢磨兵法”被同学取了个外号叫“小诸葛”。职校学生参加革命,当时看起来有些“离谱”;可到了1930年贺龙、周逸群发动桑植起义,他跟着队伍翻山越岭,边走边学,逐渐坐上营长、团长的位置。没有军事院校背书,他把缴获的《孙子》、《吴子》翻了又翻,再根据山地作战环境自己琢磨战术。后来粟裕指挥的宿北、鲁南、孟良崮、淮海等战役,次次拿分,华野高级参谋笑称他是“走在地图上的算盘”。 对比之下,另一位黄埔五期生罗瑞卿的道路更像“正统路线+多元开花”。他先在黄埔学步枪射击,后来又去莫斯科中山大学学政治,回国后干脆在红军里做政工干部。1949年担任公安部部长,再到1955年被授衔,同僚说他“枪栓和铐子都用得顺”。虽然并非以战役指挥见长,但在稳定政权、整编武装方面他成绩显著,一样坐进“大将俱乐部”。 再看许光达。同为黄埔五期,还专程赴苏联伏龙芝军事学院深造,回国后负责组建装甲兵。坦克、装甲车这些大家伙,对当时的解放军简直是“稀罕玩意儿”。许光达在东北冰天雪地里搞试验,弄得满脸油污,却让部队在1951年就具备机械化雏形,为后来国防现代化探出路子。 然而,战功统计摆在那儿:解放战争三大战役,粟裕参与指挥44个主要战役战斗,歼敌近百万,占华东野战军总战绩六成以上;陈赓与徐海东分列其后。也就是说,最会打仗、战功最多的,确实不是科班出身,而是靠自学与实战累积经验。 徐海东是另一种“无证上岗”的典型。这个湖北大别山农民出身的人,14岁还在挑茶担子,18岁投身刘佐龙旧军,算是草台班子。枪法不稳,干脆背着破枪到山里练;战术弄不懂,便围着军官赌性命般提问。1935年川陕北线,徐海东率东路军防线“硬吃”川军,活生生把对手打怕。从此大别山“老虎”名号传遍西北。身边参谋说他“不懂兵法却总能抓住要害”,本质还是实战中淬出来的嗅觉。 黄克诚与王树声同属“文科转兵”。黄克诚先在长沙读师范,王树声更是私塾先生,两人硬是把黑板擦换成步枪托。红军长征、八路军反扫荡、新四军三师突围,每次关头遇到突发状况,他们抓细节、调后勤,被延安内部戏称“后备箱里的指挥官”。文科底子让他们善于信息归纳,对敌情研判格外谨慎,也是另一种“野路子”的价值。 海军大将萧劲光则是“大洋范儿”。他赴苏留学,在列宁格勒海军学院学舰艇操纵。回国后却长期在陆军干,直到1949年才接手刚成立的人民海军。没有大型舰艇,他就协调地方造船厂借民船改装,用“木壳炮舰”劫获舰炮,拼出第一支近海护航队。师友常笑他“陆里陆气”,可1950年汕头海面伏击战,他指挥12艘杂牌舰封锁补给线,一仗打响海军名声。可见“学归洋水”与“土法炼钢”并不矛盾。 谭政、张云逸偏重政工与协调。谭政从湖南衡山走出,中学毕业直接干党务。他不是带兵冲锋的类型,却在三湾改编、延安整风中挖出了不少“思想地雷”,保证军队指挥链清晰;张云逸早年在广东陆军速成学校学过“旧军阀套路”,后来却以“和事佬”身份频频做前线部队与地方沟通,解放广西就是靠他的斡旋少流血。 盘点下来,三位黄埔毕业的大将在学历上光鲜,然而若论硬碰硬的战役记录,自学与半路出家的几位不落下风,尤其粟裕“实战派”的标签最亮。有人说这是乱世英雄际遇,也有人归结为个人天赋与刻苦综合作用。客观来看,当时环境逼得人们只能在枪林弹雨里完成“实习+毕业+论文答辩”,课堂反而成了奢侈品。 值得一提的是,1955年授衔时,粟裕按战功完全可以进元帅序列,自己却主动请缨降一等。档案里那封亲笔信写得很实在:“受衔太高,不利于同志们合作。”一句话,道破了老一辈革命家的胸襟。

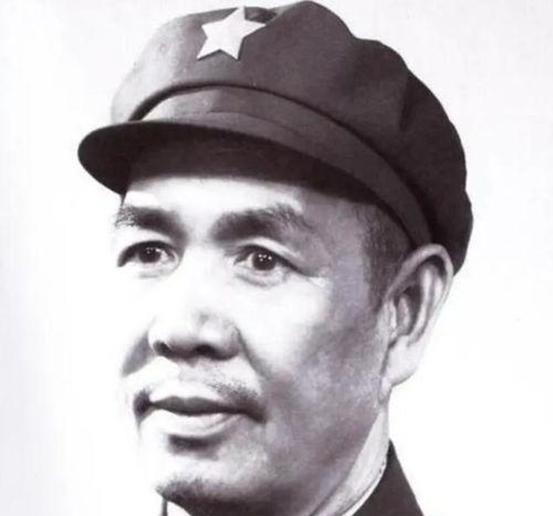

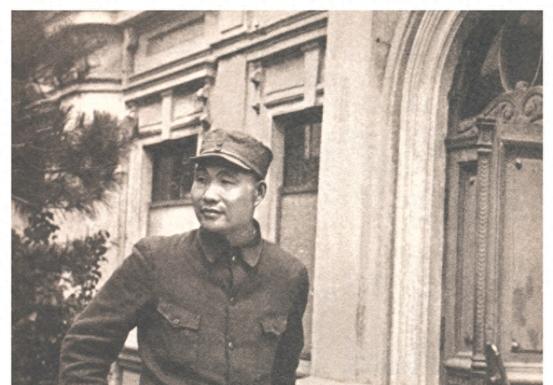

评论列表