1975年,蒋刚咽气,比蒋经国只大12岁的宋美龄就想独揽大权,没想到,一向憨厚的蒋经国在葬礼上仅用了一句话,就逼得宋美龄连夜逃往美国……

主要信源:(海外网——宋美龄四大谜团:为何坚决不与蒋介石合葬)

1975年春天,台北的天空被厚厚的阴云笼罩,气氛显得特别沉重。

蒋介石在这个季节里突然离世,消息传开后,整个台湾的政治局势像湖面被石头砸中一样,涌起了剧烈的波澜。

蒋介石长期掌握着国民党和台湾的最高权力,他的离开一下子让位子空了出来,各方势力都开始蠢蠢欲动,准备抢夺这块香饽饽。

台北城内弥漫着不安的情绪,人们私下议论纷纷,担心会发生大变动。

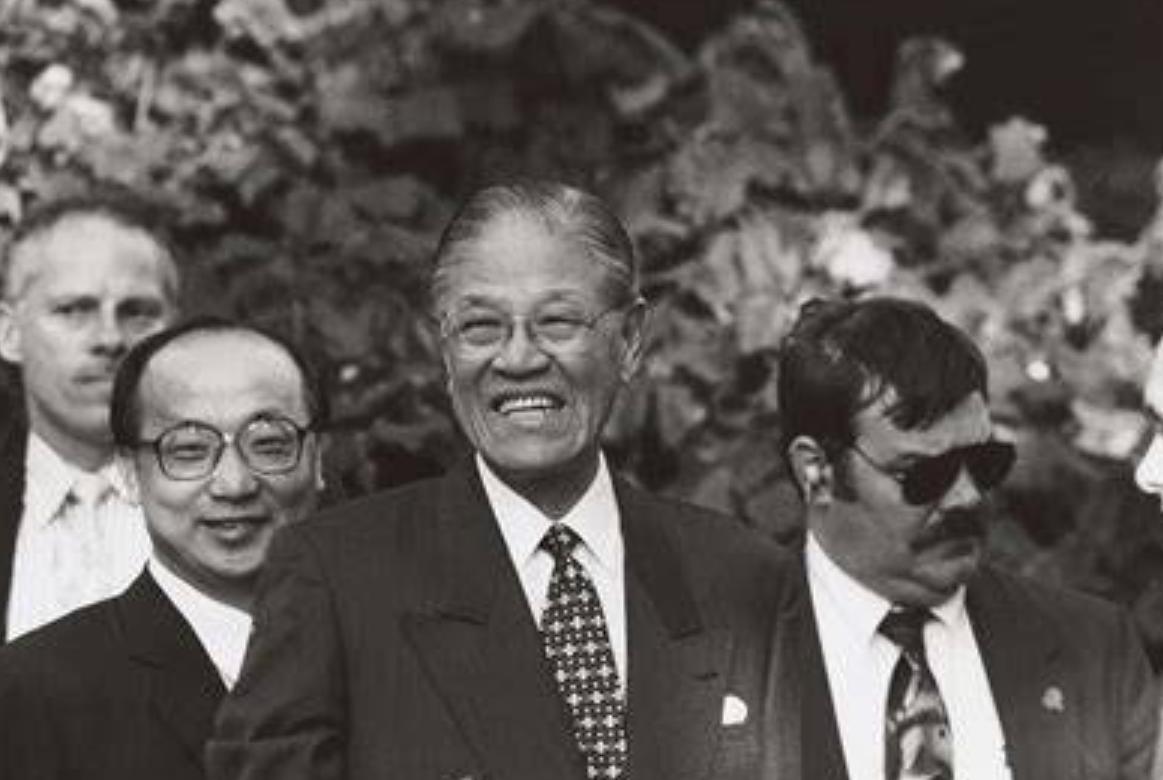

蒋介石的遗孀宋美龄,在国民党内有着相当高的地位和影响力。

她是宋家的代表人物,多年来跟随蒋介石南征北战,帮助打理政务,积累了不少人脉。

蒋介石的去世,让宋美龄的心思活络起来。

身边的一些亲戚也积极鼓动她出来争权,孔家兄妹不断在她耳边吹风,说她是唯一能镇得住场面的人。

他们分析当前局势,指出国民党高层正处于混乱期,要是宋美龄能站出来,掌握大权,宋家和孔家就能重新在台湾呼风唤雨。

这些话让宋美龄的心思动了,她开始认真考虑接管权力的计划。

毕竟,她在党内资历老,人脉广,真要下手的话,不是没有可能。

另一方面,蒋介石的儿子蒋经国也盯上了这个位置。

蒋经国在国民党内部经营了多年,培养自己的支持力量,尤其在军队和党务系统里有一批忠实部下。

父亲去世后,他认为自己是最合适的接班人。

但宋美龄的举动让他很着急。

蒋经国明白,要是不尽快行动,母亲那边一旦动手,自己的计划就泡汤了。

于是他决定先下手为强。

过了些日子,蒋经国主动去找宋美龄谈话。

这次谈话的主要内容是蒋介石安葬的问题。

蒋经国提出一个家族规矩:蒋介石应该和他生母毛福梅合葬,这样才符合传统伦理。

他强调这是为了家族的名声,也是父亲生前默认的安排。

但宋美龄听了后当场就火了。

她觉得这纯粹是个幌子,是在针对自己。

她认为自己是蒋介石正式的妻子,为党国贡献了那么多年,现在蒋家想把她排挤出权力圈,心里特别不服气。

这次争论把双方的矛盾摆到了台面上,气氛变得很紧张,让本来就不稳的母子关系更加恶化。

光靠口舌争论没用,蒋经国开始把精力转到国民党内部行动上。

1975年4月28日那天,国民党召开了一次重要会议,讨论修改党章的事。

会议在台北党部举行,现场气氛严肃得很,各派代表坐得满满的。

蒋经国在台上发表了长篇讲话,他强调台湾的社会环境在变化,国民党必须跟上脚步。

他提出要推动民主选举,开放党禁,减少戒严限制,让普通百姓有更多发言权。

这些改革想法一出,不少党内支持改革的同志就跟着响应起来。

经过一番激烈讨论和投票,蒋经国的建议被采纳了,党章顺利修改。

借着这股东风,他当场被选为国民党主席。

这个结果让宋美龄彻底挫败了。

她坐在台下看着整个过程,脸色难看,心里憋着气。

她的计划还没真正展开就被儿子直接压住,最后只能气冲冲地离开。

过了一段时间,蒋经国的身体出问题了。

他多年有糖尿病的老毛病,这时病情加重,只能住院治疗。

宋美龄得知后,心里还是放不下。

她不顾自己年纪大行动不便,坚持到医院看儿子。

这次探病就像一场短暂的和解,政治分歧暂时被血缘冲淡了。

可是这温馨没持续多久,很快就烟消云散。

时间一转眼到了1978年,蒋经国要就任台湾地区领导人的大日子快到了。

他邀请宋美龄回台参加就职典礼,顺便到蒋介石的墓地祭拜。

但宋美龄直接拒绝了邀请。

她想起之前的种种冲突,心里过不去那个坎儿。

结果她只发了一封简短的电报过去,内容都是场面话的鼓励,没有半点回旋余地。

后来蒋经国推行新政策,触动到宋美龄派系的人,那些人开始闹事。

蒋经国没办法,又请求宋美龄回来帮忙稳局面。

这次她回来了,但态度完全变了。

她公开声明不再过问政治,心思淡了下来。

紧接着蒋经国突然过世,这下局面又乱了套。

李登辉趁这个机会迅速上台。

宋美龄还想最后一搏,联合党内老一辈同志推举俞国华出来,可李登辉棋高一招,硬是把人挤下去了。

眼看着大势已去,宋美龄只好死了心。

最后她一个人去了美国,在异国他乡度过余生。

这场长达多年的权力拉锯战就此落幕,留下一段复杂的故事让后人去评说。

评论列表