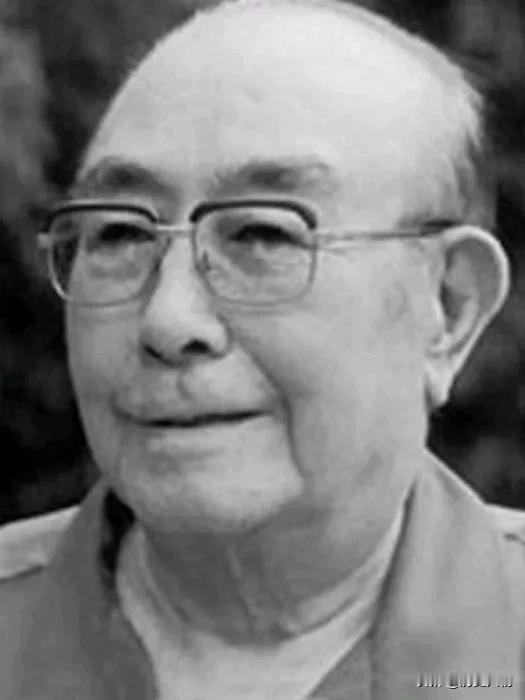

吴德(1913 - 1995)作为中华人民共和国的重要政治人物,在1966年至1978年间,担任北京市委主要领导职务。这段时期,中国历经“文革”关键阶段和过渡时期,吴德身处其中,亲历诸多重大事件,其经历也成为研究这段特殊历史的关键样本。 1966年5月,彭真被撤职,中共中央紧急改组北京市委。在此危急时刻,吴德从吉林省委第一书记调任北京市委第二书记兼北京市代市长,李雪峰任第一书记。同时,吴德兼任北京卫戍区第一政委、党委书记。这次改组是毛泽东对北京市委“独立王国”批评后的应对举措,吴德临危受命,自此投身到复杂的政治局势之中。 从1972年起,吴德担任北京市委第一书记、市革委会主任,直至1978年12月被免职。在这期间,他身处权力核心,处理着各项政务,见证了诸多历史事件的发生。1978年后,他逐步退出政治核心,并在1980年辞去全国人大常委会副委员长职务 ,其政治生涯随着时代的变革发生了重大转变。 1966年“文革”初期,吴德参与了诸多重要工作。6月,刘少奇、邓小平决定向大中学校派驻工作组维稳,吴德参与了相关部署。然而,这一政策随后被毛泽东否定,成为“资产阶级反动路线”的体现,这一事件也反映出当时高层决策的分歧和政治局势的复杂性。 8月5日,北师大女附中校长卞仲耘被学生殴打致死。吴德听取学生代表刘进、宋彬彬汇报后,回应“死了就死了”,这一态度反映出当时高层对基层暴力事件的漠视,也成为吴德在“文革”初期备受争议的行为之一。 1976年是极具历史意义的一年。1月周恩来逝世后,灵堂被限定在北京医院狭小空间内。北京卫戍区司令吴忠对这一安排提出质疑时,吴德回应“只能服从中央决定”,这一事件折射出特定时期政治决策的复杂性,背后或许有着多方因素的考量。 同年10月,吴德作为北京市委第一书记,参与了粉碎“四人帮”的行动部署。他在其中发挥了重要作用,不仅与相关人员商议行动细节,还负责协调北京卫戍区部队,保障行动顺利进行。行动成功后,他在群众大会上宣布粉碎“四人帮”的消息,其讲话犹如一颗信号弹,在一定程度上宣告了历史走向的转变,全国人民也因此欢呼雀跃,一个时代的阴霾逐渐散去。 吴德晚年撰写了《十年风雨纪事——我在北京工作的一些经历》,凭借亲历者视角,这本书引发了学界广泛关注。但书中内容存在选择性叙述的问题,部分史料指出,他在处理一些敏感事件时,倾向于服从上级指示,缺乏自主决断。比如在卞仲耘事件以及周恩来灵堂安排等问题上,他的应对方式饱受争议。一些人认为他没有充分发挥主观能动性,没有在关键时候做出更合适的决策。 1978年后吴德被免职,他被视为华国锋政治联盟成员,随着华国锋政治影响力的变化,吴德也逐渐退出权力核心。他的仕途起伏与特定历史阶段的路线更迭紧密相关,成为时代政治变革的一个缩影,也让后人在研究这段历史时,不断思考政治人物与时代背景之间的相互影响。 其他关联事件 1977年恢复高考,刘少奇之子刘源因出身问题被拒报名。邓小平批示后,吴德作为北京市委书记转批处理,使得刘源最终获得考试资格。这一事件体现了吴德在特定历史时期执行上级指示,推动公平教育机会的落实,也让刘源得以通过高考改变命运,开启新的人生篇章。 早在1955年,吴德就曾以吉林省委书记身份参与毛泽东主持的农业规划会议,可见他早期就进入了中央领导的视野。20世纪70年代初期,他还陪同毛泽东会见外宾,在外交场合中也发挥了一定作用,这表明他在当时的政治舞台上具有重要地位,参与了诸多重要的政治活动。 吴德的政治生涯深刻体现了特殊历史时期地方主官的双重角色。一方面,他需要执行中央指令,维护地方秩序,保障各项政策的推行;另一方面,在复杂的高层路线斗争中,他难以置身事外,不可避免地被卷入其中。他在北京任职的1966 - 1978年,贯穿“文革”始末及过渡阶段,亲身经历了工作组风波、领导人更迭等重大事件,为后人观察该时期的政治生态提供了重要的个案研究样本,也让我们更加深入地理解那个特殊时代的复杂性和多面性。