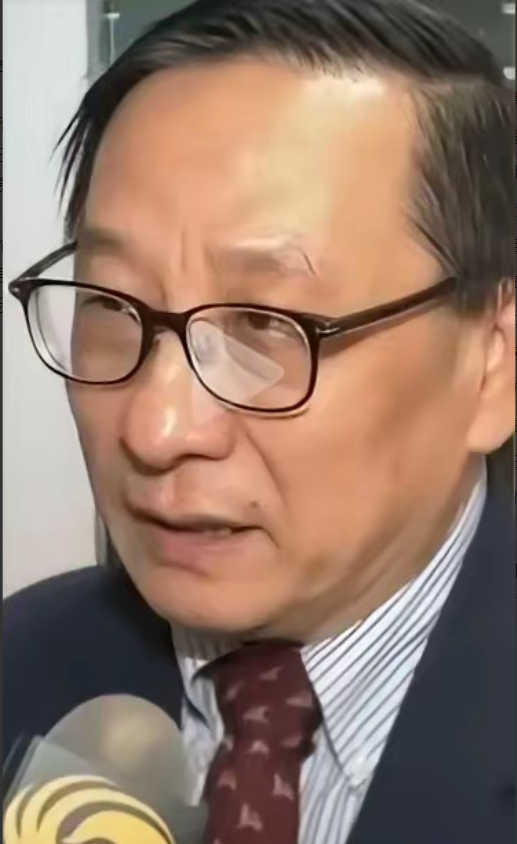

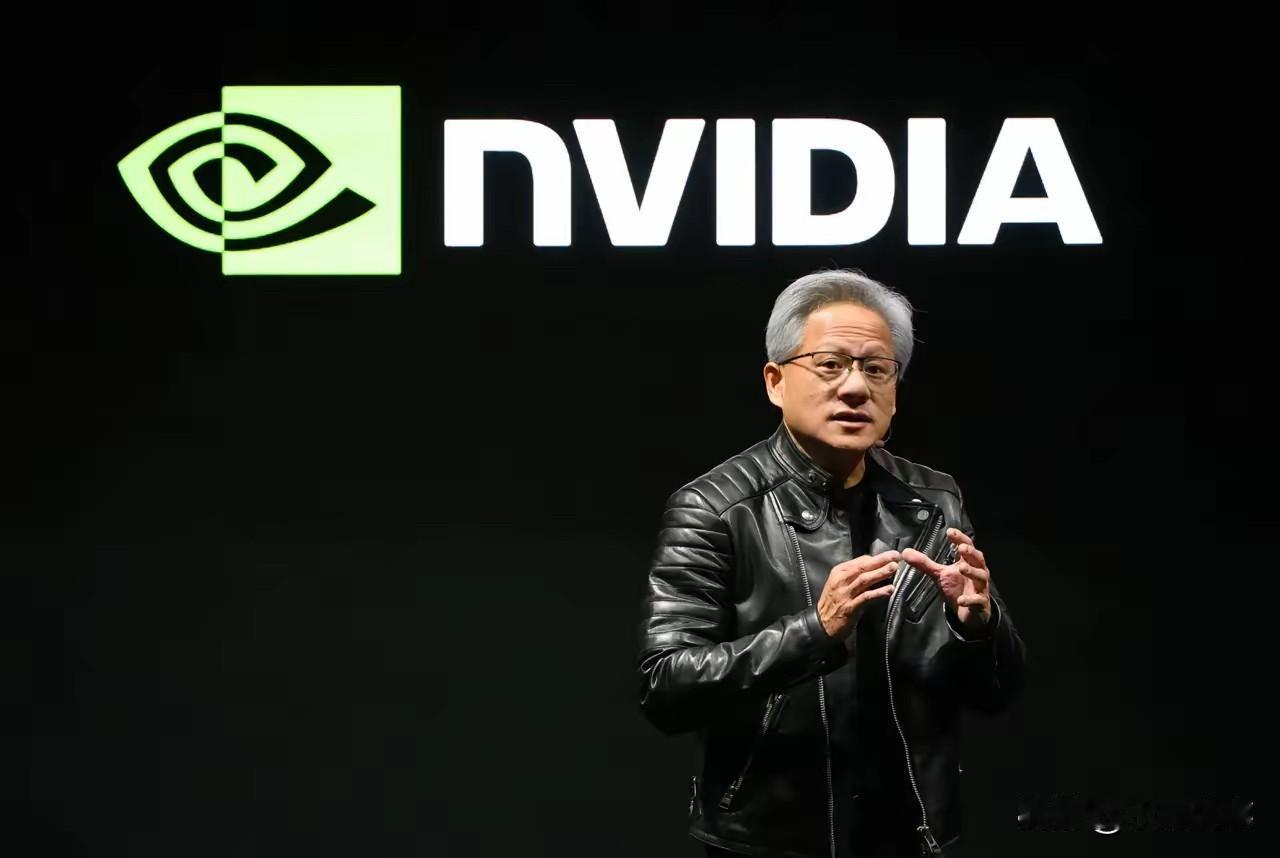

高志凯这回捅了马蜂窝。 他公开建议英伟达在华销售AI芯片时,需预缴15%收入作安全保证金,确认无后门再退还。 这话一出来,不少人都觉得 “耳熟”。因为就在上个月,美国政府刚对英伟达用了几乎一样比例的 “手段”。当时美国方面强制要求英伟达交 15% 的 “出口许可费”,交了这笔钱,才能拿到向部分国家和地区出口 AI 芯片的资格。 这事还有 “当事人” 亲口作证 — 美国前总统特朗普直接说过,最初美国政府想定 20% 的比例,后来才谈成 15%。 这么一看,高志凯提的建议,说白了就是 “你怎么对别人,别人就怎么对你”,没搞什么新花样,就是把美国对英伟达用的逻辑,反过来用在了中国市场的规则里。 要弄明白这事儿为啥能 “捅马蜂窝”,得先看清背后缠在一起的局势。 美国对 AI 芯片的管控,早不是新鲜事了。从 2022 年开始,美国就一层一层加码限制,先是不让英伟达把最先进的 H100 芯片卖给中国,后来又搞出个性能 “缩水” 的 H20 来应付;到了 2024 年,干脆不遮不掩,直接用 “出口许可费” 的名义从企业营收里抽成。 美国嘴上说这是 “保障国家安全”,实际上就是用行政手段抢企业利润,同时卡中国 AI 产业的发展路子 — 毕竟 AI 芯片是人工智能发展的 “发动机”,没了好芯片,很多 AI 技术就没法落地。 高志凯的建议,刚好戳中了这种 “单边规则” 的漏洞。既然美国能以 “安全” 为借口向企业收钱,中国凭什么不能为了防范 “安全后门”,要求企业预缴保证金?这不是故意找茬,是在维护自己市场的安全。 而且这种 “以彼之道还施彼身” 的做法,在国际科技贸易里也不是第一次出现。之前欧盟就因为美国对欧盟企业加征关税,反过来对谷歌、苹果这些美国科技巨头收 “数字服务税”; 印度去年也要求苹果、三星这些手机厂商,必须用印度本地的服务器存储用户数据 , 都是别人先打破了平衡,自己再用类似的办法找补回来,维护自己的利益。 最尴尬的其实是英伟达。面对美国的 15%“出口许可费”,英伟达当时虽然不情愿,却也只能认了 —— 毕竟美国是它的本土市场,不敢轻易违抗;现在中国这边提出 15% 的 “安全保证金”,英伟达至今没敢公开回应。 它的难处摆在明面上:中国是全球最大的 AI 芯片消费市场之一,不管是互联网公司搞 AI 大模型,还是制造业搞智能升级,都离不开英伟达的芯片,要是不答应,很可能丢了这块每年能赚不少钱的 “大蛋糕”; 可要是答应了,就得同时给美国交 “许可费”、给中国交 “保证金”,成本一下子涨了不少,最后要么自己扛着利润缩水,要么把成本转嫁给中国客户,怎么选都为难。 这种 “夹心饼干” 的处境,刚好暴露了跨国科技企业在中美科技博弈里的无奈 — 两边市场都不想丢,可两边的规则又都得遵守。 还有个被很多人忽略的点:高志凯的建议,其实是把 “AI 芯片安全的责任” 掰扯清楚了。过去这些年,全球不止一次曝出某国在科技产品里藏 “后门” 的事。 比如有品牌的路由器被查出能偷偷收集用户的上网数据,有企业的服务器存在漏洞,别人能远程操控。AI 芯片可不是普通电子产品,它是数字经济的 “核心引擎”,不管是金融数据、工业数据,还是日常的用户信息,都得靠它处理。 要是这些芯片里有 “安全后门”,相当于给别人留了个 “钥匙”,关键数据可能被偷走,重要系统可能被破坏,甚至整个产业链的安全都得受影响。 高志凯提的 “预缴保证金”,本质上就是让卖芯片的企业自己承担 “证明产品安全” 的责任 — 你想在我这儿赚钱,就得先拿出诚意,证明你的产品不会给我带来风险,而不是让买的人来担这个心。 现在来看,高志凯捅的不只是 “马蜂窝”,更是一个信号 — 中美科技博弈已经从 “美国说了算”,慢慢转向 “大家都有话语权”。以后可能会有更多国家效仿这种 “以彼之道还施彼身” 的逻辑,在科技贸易里提出自己的安全要求。 这场围绕 AI 芯片的 “规矩之争”,其实才刚刚开始。