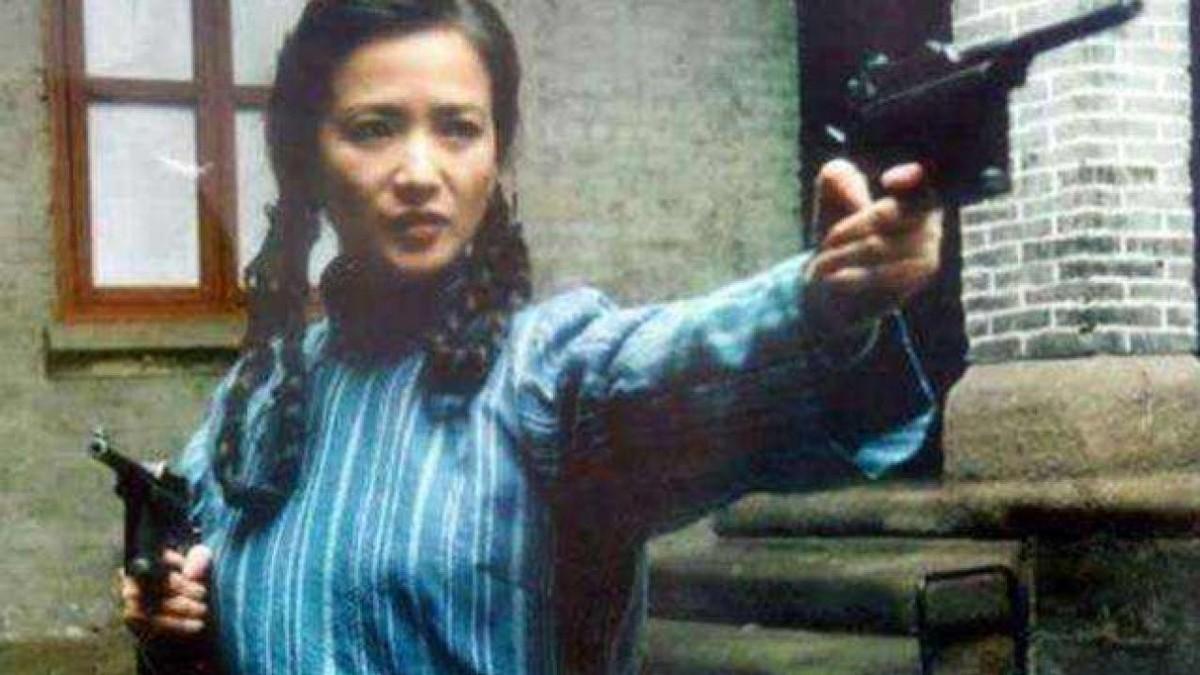

2012年,湖北男子修房发现奶奶遗物,惊动政府:老太太身份不简单,是双枪老太婆的上级。这个男子感觉像在做梦,这怎么可能呢? 2012年的夏末,湖北阳新县潘彦村,一农民潘平决定翻修老家的房子。 在老屋的翻修现场,收拾东西时,他和父亲突然发现了一块松动的墙砖。 墙缝里掉出个裹满煤灰的铁盒。 当撬开锈锁的瞬间,几张泛黄的奖状、一枚磨损的银元、两把锈迹斑斑的驳壳枪零件撞入眼帘。 他翻着这些东西,以为会是奶奶曾经留下的日记。 然而,当盒底印着“中华苏维埃湘鄂赣特委”的委任状重见天日时,他的祖母贾春英,竟是令白匪闻风丧胆的“双枪芙蓉”! 这究竟是怎么一回事? 1912年的隆冬,阳新县贾村佃户贾万里将出生刚满八个月的女婴塞进了箩筐。 在那个年代,吃饱穿暖是所有人的梦想。 然而,家里都快揭不开锅的贾万里,为了生存。 只能为了三斗糙米,把贾春英换给邻村地主当童养媳。 来到地主家的贾春英生活并没有变好,反而受尽凌辱。 家中最苦最累的活儿,全都变成了小小的贾春英身上的担子。 当四岁的贾春英踮脚够灶台煮猪食时,身高甚至还没柴堆高。 1925年的一个暴雨天,十三岁的她背着跟自己个子一样高的柴捆滚落到了山崖下,幸好被巡山的表哥罗冠国发现所救。 醒来后的女孩,将满身淤青展示给表哥看,甚至还平静的说出:“活着就是挨打挨饿。” 这番话震得地下党员罗冠国彻夜未眠。 三日后,他带农协队员冲进地主家,一纸《妇女解放令》撕碎了卖身契,让贾春英重获了自由。 而革命的火种,就此在她心中点燃。 1927年“四一二”血雨腥风中,十五岁的贾春英在党旗下坚定的攥紧拳头,进行宣誓。 湘鄂赣边区崇山峻岭见证了她的蜕变,白日策马钻林突击射击,入夜在松明下苦读《共产党宣言》,双枪速射竟比老兵快两秒。 而因夜以继日的练习,枪柄磨出的血茧成了她的勋章。 1930年的深秋,突然发生了一件致命的刺杀。 地下党员罗冠国在鄂东组织农运时,碰到了反动派刀手突袭演讲台。 生死一瞬间,台侧的贾春英凌空踢飞匕首,反手双枪齐发震慑暴徒。 人群中爆出惊呼:“是'双枪芙蓉'!” 次年她升任鄂东南妇委书记,与"神枪女将"胡筠并称"湘鄂双芙蓉"。 从此,苏区传唱着"两边齐打起,迎接'双芙蓉'"的民谣。 然而,对她最凶险的考验在1936年的寒夜降临。 当时,贾春英的任务是护送电台。 结果当途经平江老虎坳时,随行的苏维埃主席彭一湖突然反水。 他持枪在贾春英没有丝毫防备的时候,突然开枪子弹穿透了她的左腿动脉。 血泊中,她仍击碎叛徒腕骨,最终因失血被俘。 在牢狱中,老虎凳、辣椒水、烙铁轮番上阵。 狱友回忆,她总是反复念着"头可断,血可流,党的秘密不能丢"。 转机出现在1938年国共合作,浑身伤疤的她蹒跚出狱,继续潜伏敌后传递情报。 生命的光亮在至暗时刻显现。 木讷的警卫员潘涛默默护送她转移,路上给她递来的烤红薯。 从此,两个人在硝烟中有了情谊。 1939年冬,有孕在身的贾春英在执行任务时突闻噩耗。 潘涛为掩护电台遭日寇围剿,身中七弹坠入富水河。 她咬着裹尸布接生遗腹子,月子里七次转移联络站,怀里的婴儿啼哭都闷在厚棉被里。 1949年阳新解放时,这位立下十三次大功的功臣却交还配枪。 面对县妇联主任任命,她扶着弹伤复发的右腿婉拒:"让年轻同志干吧。" 此后的三十五年,她把勋章藏进墙缝,躬耕于斯,终其一生未向组织提过要求。 1984年春寒料峭时,七旬老人攥着丈夫的遗物银元溘然长逝,墓碑只刻着"潘门贾氏"。 直到二十八年后,孙子收拾老房子,才发现那个铁盒里被时光封存的记忆。 2014年北京湖北大厦的追思会上,泛黄的苏维埃委任状铺在绒布中央。 军事科学院研究员指着鉴定报告哽咽:"双枪芙蓉潜伏时传递的情报,曾挽救三千红军于重围。" 台下百余名老干部肃立敬礼,其中就有她当年从刑场救出的交通员后人。 贾春英的骨灰盒覆盖着党旗,与丈夫的衣冠冢并立富水河畔。 两把复原的驳壳枪陈列在县博物馆玻璃柜中,枪柄凹痕仍清晰可见。 那是子弹呼啸的年代里,一位女性用血肉在历史皱褶处刻下的钢印。 真正的英雄主义,既有震碎枷锁的雷霆,也甘于收敛光芒的沉默。 主要信源:(搜狐网——2012年,湖北男子修房发现奶奶遗物,惊动政府:老太太身份不简单)