中美四次交手最终结局:1900年,中美第一次交手,中国败。1950年,第二次交手,中国胜。1961年,第三次,中国胜。1965年,第四次,还是中国胜。四次交锋,美国只拿下了一次,那还是清朝末年的旧账。新中国成立后,解放军出场,美军没讨到半点便宜。 翻开历史的老黄历,第一次交手是1900年,八国联军侵华,美国掺和其中。那时的中国,像是被风雨拍打的破屋,墙塌梁断,根本无力还击。结果不言而喻,败得彻底。但那不是故事的全部,只是起点。 时间快进到1950年,朝鲜战场上,中美第二次对垒。志愿军顶着刺骨寒风,穿着单薄棉衣,硬是把装备精良的美军从鸭绿江边逼退。零下几十度的雪地里,战士们啃着冻土豆,手指僵硬到扣不动扳机,却愣是守住了阵地。那一战,联合国军司令麦克阿瑟灰头土脸,丢了不可战胜的名号。中国人站起来了,不再是任人宰割的羔羊。 再看1961年,古巴导弹危机背后的暗流。中美虽未直接兵戎相见,但战略博弈的硝烟弥漫全球。中国支持古巴,牵制美国,冷战棋盘上这一步,走得稳当。美国不得不退让,危机化解,中国在国际舞台上多了几分分量。那一回合,没动刀枪,却赢了气势。 到了1965年,越南战场成了新的角力场。美国深陷泥潭,轰炸机在天上咆哮,但地面游击战让他们焦头烂额。中国在背后支援越南,提供物资、训练,甚至派顾问团。美军发现,无论扔多少炸弹,都炸不掉对方的斗志。最后,美国撤了,狼狈不堪。这场仗,表面是中国在幕后,实则又是赢家。 四次交锋,三次胜利,新中国的每一步都走得硬气。从清朝的屈辱,到新中国的崛起,历史像一面镜子,照出强弱转换的真相。那三次胜利,不是靠运气,而是靠无数人用血肉堆出来的尊严。1950年,志愿军将士在长津湖边埋伏,忍着饥寒,等一个反击的机会。那画面,像刀刻在心上:一个士兵倒下,另一个补上,连眼皮都不眨一下。 如今再看这些过往,数字简单,3比1,可背后的重量,谁都能掂量出来。每一次胜利,都是从泥泞里爬起来的证明。尤其是新中国成立后,解放军的存在,就像一道铁壁,让对手望而却步。你可以说这是历史的巧合,但更像是某种必然当一个国家有了脊梁,想压垮它,就没那么容易了。 这些年,国际局势风云变幻,中美之间的较量从未停歇。只是形式变了,从战场转到了谈判桌,从军事对抗变成了经济、科技的拉锯战。可不管怎么变,有些东西没变:一个国家的底气,永远来自它的人民,来自那些愿意为尊严拼命的人。1950年的雪地里,有人用冻僵的手握住枪杆;2023年的今天,有人用代码和芯片捍卫未来。 回想那三次胜利,每次都像是在绝境中杀出一条路。朝鲜战争时,后勤线被切断,战士们靠野菜果腹,还能打出冰血长津湖的奇迹;越南战争时,物资匮乏,却能支撑起一场旷日持久的消耗战。这些细节,不说透,你也能感受到那种韧性。那是一种沉默的力量,不张扬,却让人不敢小觑。 现在的世界,和过去不同,但挑战从来没少过。贸易摩擦、技术封锁,甚至舆论场上的针锋相对,都是新的战场。你会发现,历史总有相似之处:当年是用枪炮守住底线,今天是用智慧和耐心去博弈。无论对手多强,只要自己不倒,就有翻盘的机会。 我记得一位老兵讲过,他在朝鲜战场上见过最冷的冬天,也见过最热的血。他说,打仗的时候,没想那么多,只知道不能退,因为身后就是家。现在想想,这句话挺重。不管是过去还是现在,这种不退的劲头,就是我们最大的底牌。 所以,四次交手的故事,不是简单的胜负统计。它是一个国家的成长史,是从被人踩在脚下,到昂首站起的转变。每一次胜利,都是对屈辱的回应,也是对未来的承诺。你读懂了这段历史,就能明白,为什么有些事情,我们一步也不能让。 今天的局势,比任何时候都需要冷静和清醒。中美之间的较量,不会只有这四次,也不会止于某一种形式。但只要记住那些曾经为尊严拼尽全力的人,我们就知道该怎么走下去。不需要豪言壮语,只需要行动,像当年雪地里的战士一样,咬紧牙关往前冲。 这段历史摆在这里,像一块沉甸甸的石头。它提醒着每个人,不管外界如何喧嚣,不管挑战多大,总有人在前面扛着。而你我,能做的就是别辜负这份来之不易的底气,去做该做的事,去守住自己的位置。这,才是对历史最好的回答。

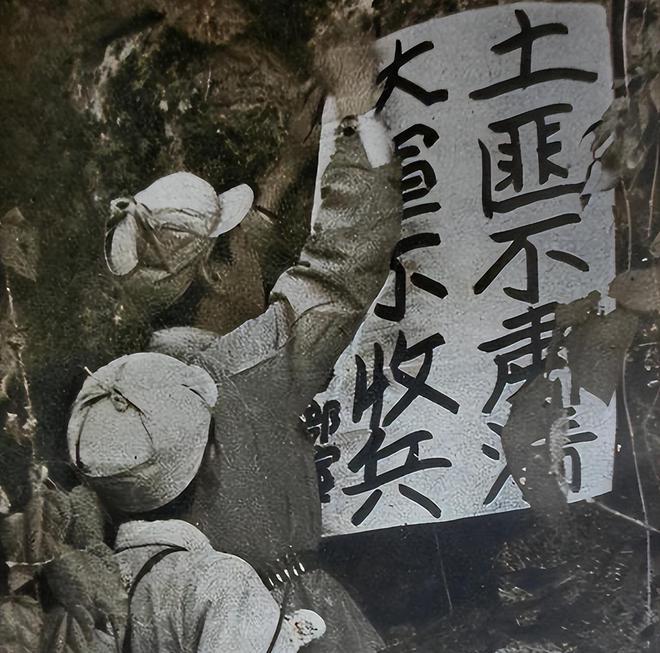

评论列表