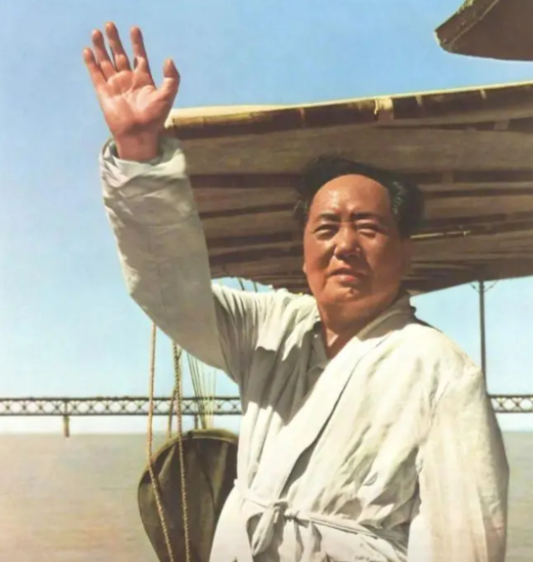

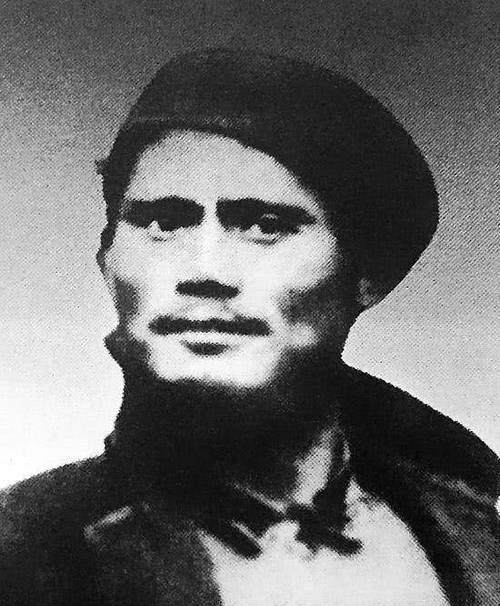

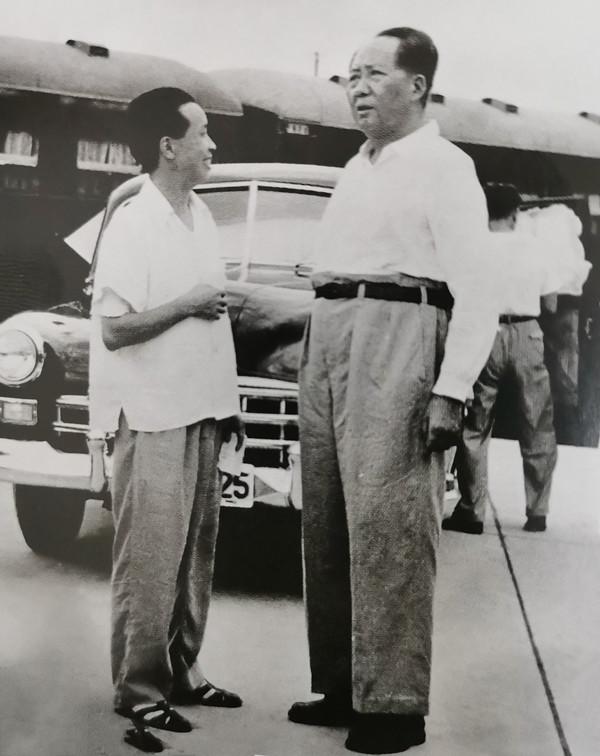

1957年,毛主席在青岛游泳过后患上重感冒,西药治疗效果不好,于是求助一位老中医治疗,可老中医却说:“必须要答应我三个条件!” 1957年夏,毛主席在一次重要省委书记会议期间,趁着空隙游览海边,面对骤然升高的浪头和骤降的气温,他毫不犹豫地下海畅游,这并非突发奇想,主席素来爱水,曾在湖南湘江冬泳,视冰冷为锻炼之道,这一次,身体却未能如往常那般强健响应,起初只是轻微鼻塞与咽喉不适,众人并未太过紧张,可短短数日内,这场看似普通的风寒迅速蔓延,发展为高烧、剧咳,甚至夜不能寐,身体每况愈下。 负责主席健康的西医团队不敢怠慢,迅速启动各类治疗手段,药品剂量调整再三,注射、输液、雾化交替进行,方案几经更换,依然未见明显起色,主席虽坚持批阅文件、处理公务,但神情疲惫,声音低哑,体力明显透支,医护人员焦急万分,在技术与现实之间徘徊,陷入了尴尬境地:领袖的身体正受到病症持续侵袭,而他们似乎已经黔驴技穷。 就在这时,山东省委书记舒同提出了一个与众不同的建议,他回忆起济南有一位年近古稀的老中医刘惠民,医术高明,尤善治疗风寒类杂症,舒同本人曾患久咳,经其调理大有起色,因此对其医术深信不疑,此番面对主席病情,他建议尝试中医干预,这个提议最初并未立即被采纳,彼时,中医虽未被全面否定,却常因“缺乏科学依据”而被边缘化,尤其在高规格的医疗照护中,使用传统草药,总免不了引发争议,然而眼见西医方案成效甚微,众人不得不重新审视这条古老的路径。 刘惠民接到请求后,并未立即启程,他提出三个前提条件,若无法满足,他宁愿不出诊,这番表态在当时颇显突兀,毕竟对象是国家领袖,任何一丝差错都可能引发政治与舆论风波,可细究其三条要求,却不难看到老中医的谨慎与专业精神,他所要求的,不过是药材必须亲自选择、煎药过程全程把控、服药环节确保无中断或污染,这些看似繁琐的步骤,实则是千百年来中医制药与用药的基本规范,只是在现代医疗体系中,这种手工化、经验化的流程早已不被重视。 最终,刘惠民的条件获得批准,由舒同的夫人陪同,他亲自前往药铺抓药,选药过程中,他对每味药材的产地、年份、质地都逐一审查,甚至对炮制方式提出具体要求,他坚持认为,药效之好坏,往往不在方子本身,而在于药材品质与配伍火候,煎药时,他坚持使用传统砂锅,采用文火慢熬、分次取汁的古法操作,整个过程持续两个多小时,期间寸步不离,确保火候得当、药性充分释放,服药环节也一丝不苟,熬好的药由舒夫人亲手端至主席处,确认无误方可服下,这一连串操作虽显繁复,却也从根本上保障了疗效的纯净与安全。 令人惊讶的是,第一剂药服下当晚,毛主席便安然入睡,连续多日未曾有过的睡眠质量令人欣喜,次日,咳嗽明显减轻,精神状态亦有好转,连服几剂后,症状基本消退,体力恢复迅速,这一疗效之迅速、效果之显著,令一众西医专家始料未及,也使原本持怀疑态度的人们不得不重新评估中医的价值。 毛主席本人对这次疗愈过程极为关注,他不仅详细询问药方构成,还对其中几味药材的作用产生浓厚兴趣,据记载,刘惠民在解释药理时特别提及“酸枣仁”这味药,其生用可提神、炒熟则安神,正是主席夜不能寐的重要调理药材,这种细致入微、因人制方的中医思维方式,令主席十分赞赏,他认为,中医并非迷信之术,而是历经千年实践总结出的经验之学,其对人体整体状态的把握、对寒热虚实的辨证分析,远非单一对抗病原的西医模式所能概括。 此次亲身经历也促使毛主席在中医问题上的立场发生转变,他不再只是口头上肯定传统医学,而是开始在政策层面明确提出“中西医并重”的发展思路,他指出,中医在中国延续数千年,服务亿万百姓,是中华民族的文化瑰宝,绝不能因一时的科学流行或学术偏见而被弃之不顾,更应在尊重传统的基础上,推动其与现代医学互补,挖掘其真正潜力。 此后,在主席的多次讲话和批示中,中医的重要性被反复强调,国家层面迅速做出反应,恢复中医教育体系,成立中医研究机构,推动中西医结合的实践探索,一时间,原本濒于边缘的中医行业迎来转机,众多老中医重新走上讲台与诊所,原本即将失传的古方古法得以抢救与传承,中医成为国家医学体系中不可或缺的一部分,亦逐渐走出国门,成为中华文化对外传播的重要载体。 毛主席后来曾说,中医是中华民族对世界的独特贡献,它不仅仅是一套治病救人的技术体系,更是一种浸润了东方哲学的整体思维方式,它强调天人合一、阴阳平衡,重视个体差异与自然节律,正是这种独特性,使其在现代医学体系中独树一帜。