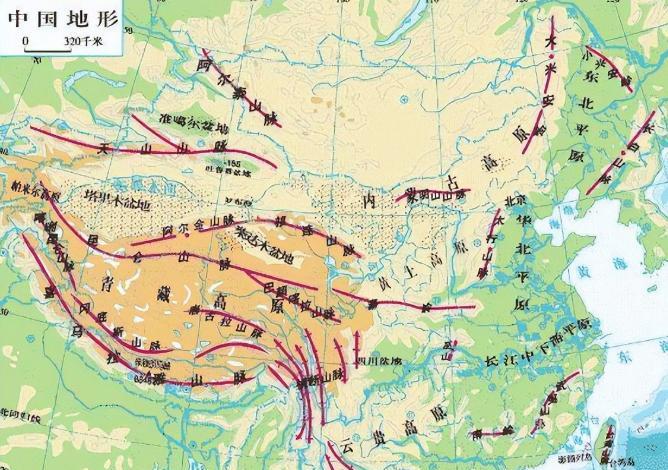

1962年,中印边境自卫反击战期间,毛主席正在听取战报,突然得知印度派出了“杰特联队”,毛主席愤怒地喊道:“百年国耻!”随即命令必须彻底消灭“杰特联队”,第二天便下达了全歼指令。 如果您喜欢我们的内容,麻烦顺手点击一下右上角的「关注」,方便日后随时参与讨论、分享观点,感谢您的支持呀! 就在各方都在等待战局进展时,西线情报突然传来一个名字,印度调动“杰特联队”进驻边境。情报送到中央,气氛一下紧张起来。 这不是普通的部队。杰特联队的身世特殊,它的历史几乎就是近现代亚洲殖民的一个缩影。这支部队由英国殖民当局一手打造,最早可以追溯到19世纪初。英属印度时期,为了镇压当地反抗,英国人专门从锡克等地招募士兵组建了“杰特联队”。这支队伍先后参加了两次鸦片战争,1840年出现在中国沿海,1860年又出现在圆明园,火烧那座万园之园的现场就有他们的身影。 新中国成立后,绝大多数国人对“杰特联队”的名字并不陌生。历史书上写着,这支队伍参与过镇压太平天国,参与过西藏边地的多次军事行动,甚至在英属印度结束后,它作为印度独立军队的“继承者”仍然被视作精锐、荣誉象征。1962年,印度政府在中印边境对峙最吃紧时,再度将杰特联队调往前线,无疑是一种姿态,也带着一种试探。 这一天,毛主席正在听取战情汇报,听到“杰特联队”这个名字时,他的脸色变了。没有多余的话,只有一句带着年代厚重感的愤怒:“百年国耻!”这是他一生中最敏感的痛点。现场的人都明白,这场仗已经不单是地界之争,更是历史旧账的正面碰撞。 很多人以为,边界之争只是现实的领土冲突,但对毛主席这一代人来说,历史的伤口始终未曾愈合。杰特联队之所以让人难以释怀,是因为它代表着近百年来无数中国人无法抗争的岁月。 1840年鸦片战争爆发时,清政府面对英国坚船利炮节节败退。参与攻占定海、镇江的英军里,杰特联队就是主力之一。1860年,英法联军二度入侵北京,圆明园化为废墟,这支部队又站在火光最前线。那段日子里,中国人目睹了文明的毁灭、国门的洞开、民族的无力。 进入20世纪后,杰特联队的身影依然没离开中国。太平天国运动期间,他们奉命协助清军镇压起义。到1904年,英国人策动“远征西藏”,杰特联队再次成为侵略部队的尖刀。英属印度独立后,印度军队承袭了英国殖民军体制,杰特联队没有解散,反而成了新政府的“国宝”级部队,被作为英勇、传统和荣誉的象征保留下来。 1962年,印度边境政策不断推进,甚至直接侵入中国实际控制线。多次交涉无果,终于在高原雪线爆发了枪声。原本中国高层一直强调“以和为贵”,尽力忍让,但杰特联队的出现,直接唤醒了深层次的历史记忆。毛主席作为那个时代最有历史自觉的人物,很清楚地意识到:如果这口气咽下去,不只是边界问题,更是民族尊严无以自处。 全歼“杰特联队”的命令下达得极其坚决。前线指挥员在电报里都能感受到最高统帅部的那股怒火。1962年11月,边境西线天寒地冻,解放军战士们穿着厚重的军大衣,在零下30度的夜色中悄悄接近印军阵地。风雪中,士兵们用身体为战友踏出一条路,一步步推进到前沿。 与解放军对阵的杰特联队装备精良、武器先进,自信满满地认为自己能“重演历史荣光”。但他们低估了中国军人的意志,也低估了中国高层的决心。在高原恶劣环境下,杰特联队的补给和后勤逐步被切断,通讯受阻。解放军指战员用包抄、穿插、夜袭等方式,一步步将对手引入合围圈。 最激烈的那一场战斗,发生在海拔近五千米的阿克赛钦地区。解放军从多个方向发起进攻,印军阵地前的雷区,在大雪掩盖下变得难以辨识。排雷班的战士带头趟出生命通道,队伍接力冲锋。肉搏、白刃战接连爆发,杰特联队的士兵很快陷入混乱。短短几个小时,印军阵地连遭三次突破。空降部队支援不及,杰特联队失去全部支撑,陷入被动。 战斗持续到夜深,最终在零下三十度的风雪中结束。大量印军被俘、阵亡,剩余人员向南突围失败,被全部收缴武器、缴获大量文件。解放军士兵在缴获的印军资料中,看到杰特联队的历史简介,没人再提“荣誉”二字,只剩唏嘘。 毛主席获悉捷报时,并未表现出夸张的喜悦,只是静静地说:“这一仗,是我们这一代人该还的账。”西线战役结束,中国军队主动后撤,归还争议地区,以实际行动表明了愿意和平解决边界问题的立场。 战后消息传到国际社会,曾经一度“道德制高点”的印度政府遭遇强烈冲击。杰特联队的覆灭不仅象征着一场军事胜利,更是一个旧时代的终结。这个民族用自己的方式告诉世界:历史的耻辱不会被忘记,但中国不会再让耻辱重演。 他们不是为仇恨而战,而是要为民族争一口气,把历史的账一笔笔结清。高原的风雪会停,边界线也终会画定,但一个民族对尊严的执着,永远不会被时间抹去。

评论列表