杨虎城妻谢葆真:养育七个儿女,陪丈夫幽禁十年,34岁含恨而死

在民国动荡年代,一位年仅14岁的少女谢葆真,怀揣革命理想参军入伍,并与抗日名将杨虎城结为连理。这对相差二十载的革命伴侣,本该携手共创美好未来,却在1937年遭遇人生转折。杨虎城被软禁后,谢葆真毅然带着幼子奔赴南昌,与丈夫一同被囚。十年监狱生涯中,她含辛茹苦养育七个儿女,其中两个不幸夭折;面对敌人的严刑拷打,她始终坚贞不屈。1947年,34岁的谢葆真在重庆监狱含恨离世。两年后,她深爱的丈夫和儿子也惨遭杀害。这位抗日将军的妻子,用她短暂而壮烈的一生,谱写了一曲荡气回肠的革命爱情诗篇。

少女从军展雄心 革命生涯谱华章

1913年,谢葆真出生在陕西咸宁一个普通家庭。十岁那年,父母送她到西安女子模范小学求学,希望知识能为这个穷苦家庭的女儿打开一扇新的大门。

家境的贫寒让谢葆真的求学之路并不顺遂。小学尚未毕业,她就被迫辍学回家,但这段短暂的求学经历让她对知识有了深深的渴望。

那是一个风云激荡的年代,革命的浪潮正席卷全国。在谢葆真的家乡,革命思想的种子正悄然发芽,越来越多的人开始关注这场即将改变中国命运的运动。

1927年,命运之神向这位14岁的少女伸出了橄榄枝。西安妇女协进会向中山学院妇女运动班推荐了谢葆真,这让她重新回到了知识的殿堂。

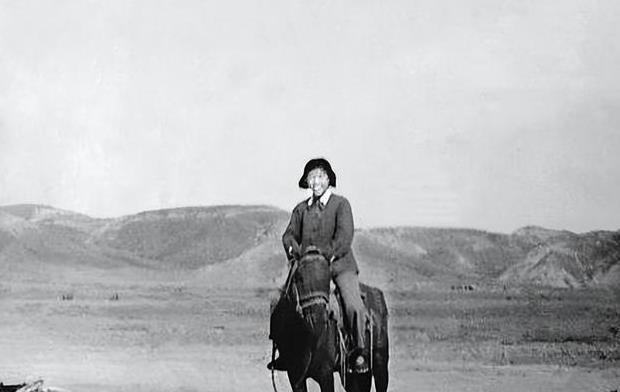

在中山学院,谢葆真如饥似渴地学习文化知识和革命理论。同年夏天,她毅然剪去长辫,穿上军装,成为了一名真正的革命战士。

军旅生活让这位年轻的女战士迅速成长。她被分配到政治处宣传队担任队长,随后又被派往安徽太和县开展妇女工作。

在太和县期间,谢葆真带领县妇女联合会走街串巷,宣传革命思想。她们高举标语,反对包办婚姻,提倡妇女放足,为了让更多贫苦女子能够读书认字,她还向组织申请创办了一所贫民女校。

正是在这段火热的革命岁月里,谢葆真遇见了她生命中最重要的人物——杨虎城。他们的相识始于北伐时期,后来谢葆真被调到杨虎城军政治部工作,两人有了更多接触的机会。

谢葆真的革命热情和活泼性格,深深吸引了杨虎城。这位叱咤风云的将军多次向组织表示,希望谢葆真能教他"读书认字"。

1928年,在组织的见证下,15岁的谢葆真与35岁的杨虎城举行了简单的婚礼。面对宾客的询问,杨虎城道出了选择谢葆真的原因:"因为她思想进步,可以在工作中帮助我。"而谢葆真则以"不要海誓山盟,只愿一起干革命"的豪迈回应。

婚后,谢葆真陪同杨虎城赴日本疗养。在那里,杨虎城曾申请加入中国共产党,组织也已经批准,但由于种种原因,批准函未能送达。就这样,谢葆真也与组织失去了联系,但她依然和丈夫一起,为中国的革命事业继续奋斗。

含辛茹苦育儿女 革命大义为国家

婚后不久,谢葆真便开始了她作为母亲的角色。在杨虎城主持陕西政务期间,她一边相夫教子,一边协助丈夫处理日常事务,为革命事业默默付出。

作为一位将军夫人,谢葆真承担着重要的社交职责。当张学良带着赵一荻来到西安时,她热情地招待这对革命伙伴,不仅邀请他们到家中做客,还多次组织游玩活动。

在西安期间,谢葆真始终没有忘记自己的革命理想。她积极推动当地教育事业的发展,大力支持创办西安第一所助产士学校,并为贫困学校募集资金。

随着时间推移,谢葆真已经为杨虎城生育了五个孩子。然而,国难当头,抗日救亡形势日益严峻。为了能够更好地投入抗日工作,她做出了一个艰难的决定:将孩子们送回老家,交由自己的母亲抚养。

没有了照顾孩子的牵绊,谢葆真全身心地投入到抗日救国的工作中。她组织成立妇女后援会,发动群众为前线将士募集物资,四处奔波。

1937年,正当谢葆真为抗日事业忙碌时,一个噩耗传来:刚从美国考察归来的杨虎城,在南昌被特务头子戴笠软禁。当时的谢葆真已经回到老家,本可以避开这场灾难。

监狱的生活异常艰苦,但谢葆真仍然没有放弃生儿育女。在这段暗无天日的岁月里,她又生下了两个孩子。

第一个孩子出生仅仅八天就夭折了,这是一个沉重的打击。当谢葆真再次怀孕时,她的身体状况已经大不如从前,连奶水都无法供给婴儿。

经过杨虎城的再三恳求,狱方才同意为孩子请来一位奶妈。这位善良朴实的奶妈,成为了这个不幸家庭的重要依靠,像亲人一样照顾着他们。

在狱中,谢葆真仍然坚持教育子女。她让孩子们读书识字,即使在如此艰苦的环境下,也没有放弃培养下一代的责任。

七个孩子,有的夭折,有的遇害,最终只有四个活了下来。这些幸存的子女,在父母相继离世后,继承了父母的遗志,成为了新中国的建设者。

这位伟大的母亲,用她的生命谱写了一曲动人的母爱之歌。她既是一位革命者的妻子,也是七个孩子的母亲,更是一个为国为民奋斗终生的巾帼英雄。

夫妻恩爱不离弃 牢狱生涯共患难

1937年的南昌,一场精心设计的圈套正在等待着刚从美国归来的杨虎城将军。他刚一下飞机,就被特务头子戴笠以接风为名软禁起来。

消息传到谢葆真耳中,她立刻做出决定:带着年仅八岁的儿子杨拯中奔赴南昌。母亲的劝阻并未改变她的决心,她只说了一句话:"我和虎城是夫妻,我一定要去救他。"

在南昌,谢葆真和儿子被关进了一间没有窗户的阴暗牢房。母子二人在黑暗中相依为命,等待着与杨虎城相见的那一天。

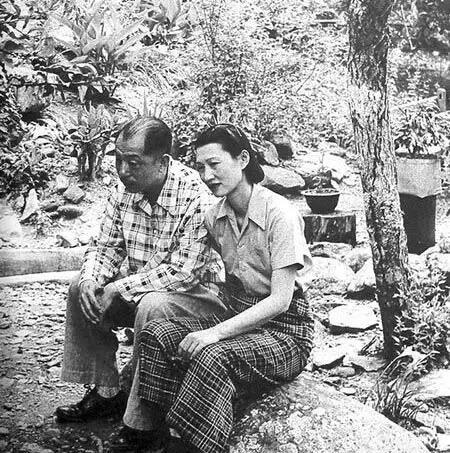

次年夏天,狱方终于允许母子二人与杨虎城见面。他们被转移到湖南益阳的桃花坪,那里四周环山,几间低矮破旧的平房就是他们未来的囚居之所。

一家三口重逢的喜悦很快被残酷的现实冲散。他们被关押的条件极其恶劣,为了躲避耳目,常常在深山中的平房和阴暗潮湿的山洞之间辗转。

与关押张学良的优待条件形成鲜明对比,杨虎城一家的日常生活处处受限。不论白天黑夜,特务的眼睛始终盯着他们的一举一动。

面对如此艰苦的环境,谢葆真选择了积极面对。她坚持读书写字,阅读报纸,同时亲自教导儿子,努力让生活保持一定的规律和尊严。

然而,噩运并未就此结束。特务们查出了谢葆真曾是共产党人的身份,开始对她进行疯狂的折磨和精神虐待。即便如此,她依然保持着坚强的反抗精神。

敌人对谢葆真的迫害变本加厉。他们以"精神病"为由,强行将她与杨虎城分开关押,连日常饮食都成了折磨她的工具。

杨虎城不断听到妻子的凄惨叫声,却无能为力。最后,他只能向戴笠低声下气地请求,才换掉了一批看守人员,但新来的守卫依然毫无人性。

八年抗战结束后,谢葆真和杨虎城以为终于等到了重获自由的机会。但等待他们的不是光明,而是重庆监狱的铁门。

从南昌到重庆,从平房到监狱,这对革命伴侣在囚笼中度过了漫长的十年。即便在最黑暗的日子里,谢葆真始终没有放弃对自由的渴望和对丈夫的忠诚。

这十年的牢狱生涯,见证了一个女子对丈夫的无私大爱。她本可以独自逃生,却选择与丈夫同囚;她本可以屈服求生,却宁愿抗争到底。

在那个风雨如晦的年代,谢葆真用她的行动诠释了什么是真正的革命伴侣。她不仅是杨虎城的贤内助,更是他患难与共的生死之交。

壮烈牺牲留浩气 英雄事迹永流传

在重庆监狱的生活让谢葆真彻底看清了现实:等待已经毫无意义。她开始思考用自己的生命换取丈夫和儿子的自由。

这个决定一旦做出,谢葆真便付诸行动。她开始了第一次绝食,但狱方采取强制灌食的方式阻止了她的计划。

绝食失败后,谢葆真并未放弃。她暗中将自己的金戒指吞下,试图以此结束生命。然而,狱方再次对她进行抢救,她的计划又一次落空。

接连的失败没有动摇谢葆真的决心。她再次绝食,用极端的方式折磨自己的身体。1947年2月8日,在被注射了一针不明药物后,34岁的谢葆真含恨离世。

当杨虎城闻讯赶来时,已经来不及见妻子最后一面。特务们已经用白布遮盖了她的遗体,连最后的诀别都不曾留给这对苦命的夫妻。

谢葆真用生命换取丈夫自由的愿望并未实现。1949年9月6日,在中国即将迎来解放的前夕,56岁的杨虎城和儿子杨拯中惨死在特务手中。

这个革命家庭用三条生命,谱写了一曲悲壮的革命挽歌。从1937年到1949年,整整十二年的囚禁岁月,他们始终没有等到重获自由的那一天。

然而,谢葆真的牺牲并非毫无意义。她的故事在新中国成立后广为流传,成为了革命伴侣患难与共、忠贞不渝的典范。

回顾谢葆真的一生:14岁参军入伍,15岁嫁给杨虎城,34岁含恨而终。短短二十年的革命生涯,她完美诠释了什么是革命者的担当。

她不仅是一个好妻子,为丈夫生儿育女;更是一个革命战士,为民族解放事业奔走呼号。在最艰难的日子里,她始终保持着一个共产党员的革命气节。

谢葆真的七个子女中,有的不幸夭折,有的死于非命,最终只有四个活了下来。这些幸存的子女,后来都成为了新中国的建设者,延续着父母的遗志。

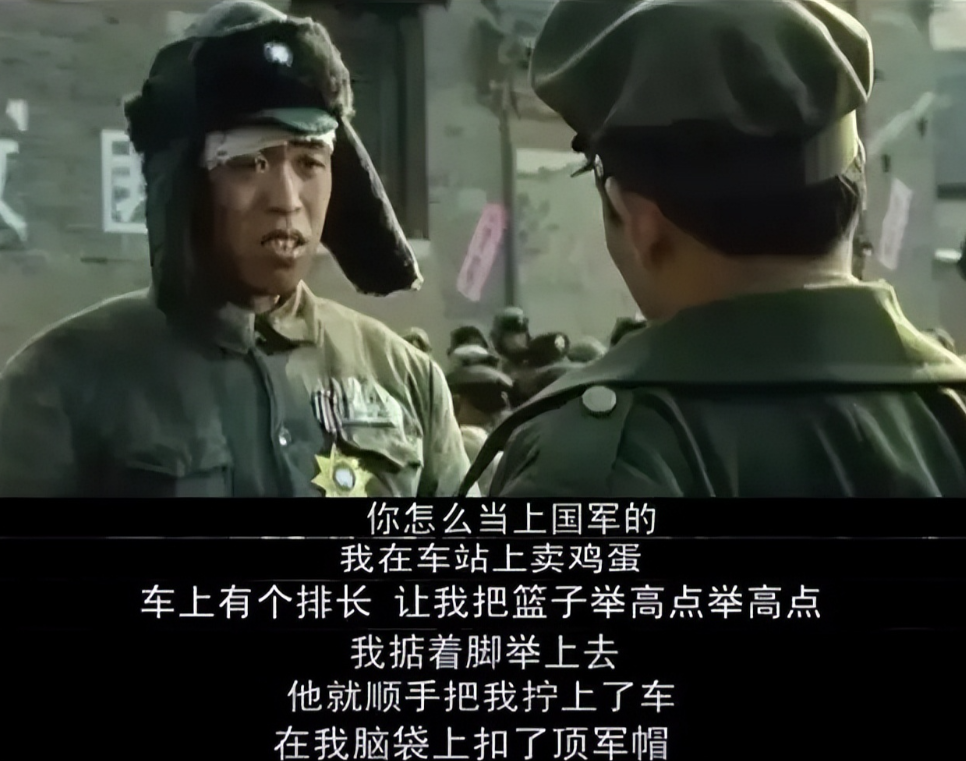

时至今日,谢葆真和杨虎城的故事依然广为传颂。他们的事迹被搬上银幕,编成话剧,让更多人了解这段可歌可泣的革命历史。

在西安,杨虎城将军纪念馆中专门设立了谢葆真展区,陈列着这位巾帼英雄的照片和遗物。参观者在此驻足,无不为她的革命精神所感动。

谢葆真的一生,是中国革命史上的一个缩影。她用短暂的生命,书写了一个时代最动人的篇章:为了革命理想,为了深爱的人,宁愿付出生命的代价。

在中国革命胜利七十多年后的今天,人们依然记得这位34岁便离世的巾帼英雄。她的故事,永远铭刻在中国革命的丰碑之上。

评论列表