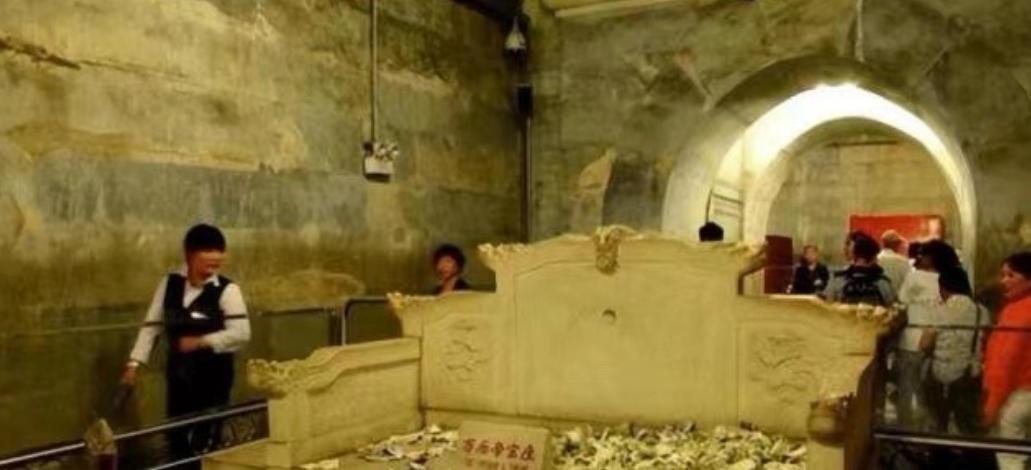

*1956年,在郭沫若、吴晗的强烈要求下,国家同意了挖掘万历皇帝的陵墓,在打开棺材后,熠熠生辉的龙袍还未等欣赏,立马暗淡下去逐渐变黑,周围的文物也灰飞烟灭,眼前一幕让所有人目瞪口呆,存在多年的文物为何在刹那间消失殆尽。 1955年,一份由郭沫若和吴晗牵头的请示送到国务院,请求发掘明长陵。 时任文物局局长郑振铎和考古所副所长夏鼐极力反对,他们警告当时技术根本无法保存文物。 吴晗却以政治实权推动提案落地,长陵找不到墓道,发掘队转而将定陵作为试掘目标。 1957年9月,定陵地宫被打开,出土的紫檀木俑彩绘鲜亮,46匹妆花缎光泽动人。 可保护技术的缺失让悲剧迅速发生,考古队用融化的白蜡涂抹木俑,导致俑身变形表情扭曲,丝织品接触空气后很快霉变腐烂。 更荒唐的是,政治运动席卷发掘现场,队员被迫停止清理写检讨,错过文物保护黄金时间。 1959年,万历皇帝的原棺被博物馆主任当作废物丢进山沟,发掘队长赵其昌还因地宫喷洒防腐剂之事,被安上罪名下放劳动。 吴晗的悲剧源于后来的政治风暴,并非挖陵招致的报应,郑振铎1958年因空难离世,纯属意外事件,那位“定陵挖掘第一人”赵其昌,一直活到2010年,晚年还痛心表示再也不赞成挖帝王陵。 个别队员出现皮肤病,可能与地宫中的水银蒸气有关,但这是考古工作的职业风险,并非超自然力量作祟。 定陵发掘的动因里,有学术探索的真诚,更有急于求成的浮躁。 吴晗作为明史专家,渴望通过实物研究填补空白的心情可以理解,但他忽视了文物保护的客观规律。 当时中国只培养出一届考古专业学生,连最基础的低温脱水设备都没有,却要挑战规模宏大的帝王陵发掘,这种跃进式思维本身就藏着隐患。 发掘过程中的操作乱象更令人痛心,为赶进度修柏油路用机械出土,丢掉了考古必备的细致,外行领导要求停止清理搞政治反省,让文物在昏暗地宫自生自灭。 沈从文先生看到装裱反的丝织品时,那句哭笑不得的疑问,道尽了专业被践踏的无奈,万历棺椁被丢山沟时,民工王启发的据理力争,终究敌不过权力的任性。 这些细节拼凑出的,是一段被急躁与傲慢毁掉的考古史。 这场悲剧真正的价值,在于它彻底改写了中国文物保护的规则。 定陵之后,国家明确叫停帝王陵主动发掘,确立抢救性发掘的基本原则。 夏鼐等专家借机推动考古规范建设,把“保护优先”刻进行业灵魂。 当年被氧化的丝织品残片,成了文保技术攻关的活教材,如今武王墩墓发掘中,超低温脱水密封、恒温恒湿储藏等技术的应用,正是对定陵教训的回应。 定陵博物馆里,那些变形的木俑和残破的织物,不再是尴尬的失误证明,而是警示后人的文明坐标。 它们无声诉说着,学术热情必须臣服于科学认知,文化敬畏永远不能让位于功利诉求。 很多人至今还在争论,当年的发掘到底是对是错,其实答案早已写在后来的文物保护实践里,郭沫若和吴晗的学术理想没错,错在他们用行政力量凌驾于科学之上。 郑振铎和夏鼐的反对也不只是保守,而是对文明传承的清醒担当。 大家觉得当年的发掘该被完全否定吗?现在技术成熟了,秦始皇陵又该被打开吗?