中国电磁弹射如何碾压美国?揭秘福建舰王牌黑科技!

都是电磁弹射,为啥中美差距那么大?

简单来说,中国福建舰用的是中压直流和超级电容,而美国福特号用的是交流电和飞轮储能。

那么,它们有啥区别?

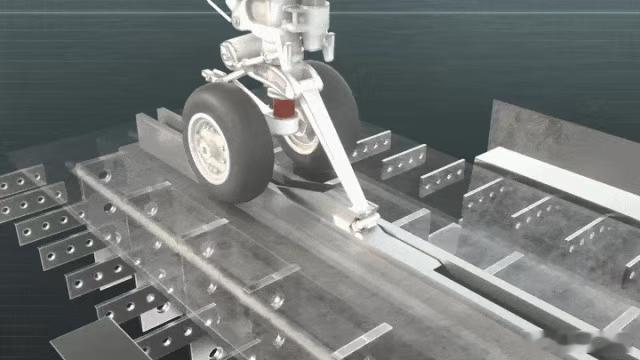

电磁弹射的本质,是将航母电网的电能,瞬间转化为舰载机起飞所需的动能。整个过程需要完成三个关键动作。

能量存储、快速释放、精准控制。

其中,“能量存储与释放”的方式,直接决定了系统的效率、可靠性和维护成本。

传统蒸汽弹射,靠的是锅炉烧水产生高压蒸汽推动活塞,能量转化率仅约5%;

而电磁弹射理论上可达60%以上,但前提是储能和释放环节足够高效。

美国福特号押注的是飞轮储能,而中国福建舰则另辟蹊径,采用超级电容。

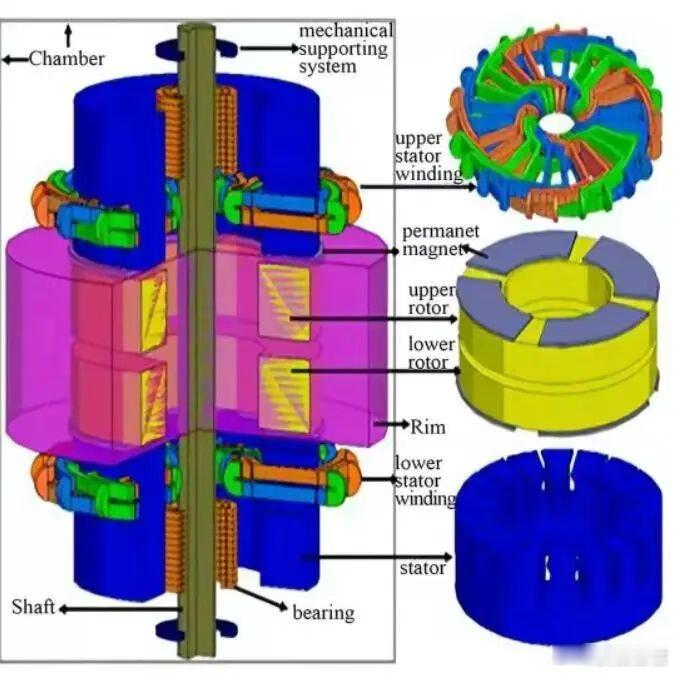

所谓飞轮储能,原理是这样的。

当航母电网有多余电力时,通过电动机将电能输入高速旋转的飞轮,将能量以动能形式储存;

要弹射战机时,飞轮带动发电机反向运转,将动能转化为电能,通过逆变器输送给电磁弹射轨道,从而实现弹射。

据说,福特号的电磁弹射,设计目标是每45秒弹射一架飞机,支持多种舰载机类型。

理论上,能将航母的日出动架次提升至160-270架,远超尼米兹级的蒸汽弹射。

然而,理想很美好,现实很骨感。

由于飞轮内部是机械结构,在每分钟数万转的速度下,轴承、密封和支撑结构很容易产生损坏。

美国测试数据显示,单台飞轮的平均无故障时间不足500小时,而航母全寿命周期内需执行数十万次弹射任务。

这意味着飞轮需频繁更换,几乎无法满足实战需求。

这还没完,飞轮储能的能量效率损失大。

每次能量转化,都会损失10%-15%的能量,导致整体效率仅约70%。

更麻烦的是,飞轮释放能量时会产生剧烈的反向电流波动,可能干扰航母电网的稳定。

美国海军曾报告,“福特”号的电磁弹射系统运行时,全舰电力系统电压波动幅度高达±15%,导致雷达、导航设备频繁报错,被舰员戏称为“电网过山车”。

这种电磁干扰,甚至可能影响舰载机电子系统,形成“自己坑自己”的恶性循环。

而美国人解决这个问题的方式,非常的简单粗暴。

既然一个飞轮不行,那就直接上四个飞轮。

这种“多部件并联”设计,看似提高了容量,实则埋下致命隐患。

其中最致命的是,如果一个飞轮的轴承出问题,整个弹射轨道就可能停摆。

美国海军测试显示,“福特”号的EMALS平均每弹射272次就需维修,单次维修耗时长达6个月,几乎等同于“打两仗修半年”。

更讽刺的是,由于系统可靠性太差,其实际可用弹射次数不足设计值的1/3,出动效率优势彻底沦为空谈。

相比之下,中国福建舰的电磁弹射,采用的是中压直流供电结合超级电容储能。

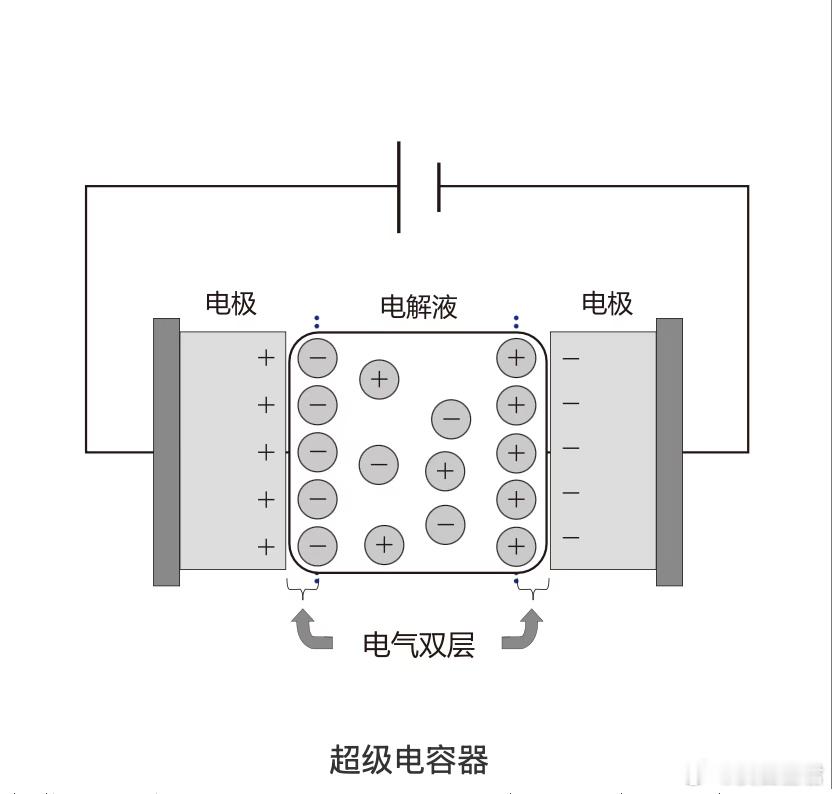

所谓超级电容,本质上是一个高容量电容器。

它通过电极与电解液界面的双电层效应来储存电荷。

福建舰的中压直流发电机,直接向超级电容组充电,储存电能。

当要弹射战机时,电容瞬间放电,提供高功率直流电驱动电磁线圈,从而实现战机加速。

跟飞轮储能相比,超级电容最大的优点,就是充放电时间特别短,几乎是毫秒级响应。

更厉害的是,充放电效率高达98%以上。

这意味着系统运行时不会产生过多热量,避免了飞轮的发热和冷却难题。

此外,超级电容的耐用性和可靠性远超飞轮。

它支持数百万次充放电循环,而不会显著退化,寿命可达10-20年,远高于飞轮的机械寿命。

并且由于没有旋转部件,减少了振动和磨损风险,因此故障率极低。

再加上,中压直流供电与超级电容,简直绝配。

这样一来,无需频繁地进行交直流变换,从而降低了干扰和能量损失。

即使一个电容模块故障,其他模块也能接管,确保系统整体可用性。

难怪有人说,福建舰的电磁弹射的可靠性和出动率,远高于美国福特号。

之前不怎么相信,现在看完原理后,恍然大悟。

既然超级电容那么强,美国为何不在“福特”号上采用?

原因也很简单,他们搞不定两大核心技术。

其一,大功率逆变器技术不成熟。

超级电容输出的是直流电,但早期电磁弹射轨道设计基于交流驱动,需要配套高频逆变器进行转换。

但当时美国IGBT(绝缘栅双极晶体管)的耐压和通流能力不足,无法支撑兆瓦级瞬时放电。

其二,超级电容的能量密度太低。

2010年前后,商用超级电容的能量密度仅约5Wh/kg。

若满足“福特”号的弹射需求,需要安装数千吨电容,必然占用大量的甲板空间。

相比之下,飞轮的能量密度更高,约50-100Wh/kg,体积更紧凑。

因此,美国选择飞轮储能,是权衡风险后的“保守”决定,认为机械储能的成熟度更高。

不过,他们还是低估了机械储能的复杂性。

据说,福特号的交流电推进系统为兼容飞轮,保留了大量冗余设备,比如变压器和整流器,后期改造为直流系统的成本已相当于新建一艘航母。

更致命的是,美国错失了向直流电力系统转型的窗口期。

导致后续舰艇仍需沿用旧设计,升级难度极大。

而中国则不一样。

早在上世纪80年代末,中国便启动了电磁弹射预研。

与此同时,中国同步布局超级电容、中压直流等技术。

进入21世纪,随着纳米技术的兴起,中国在超级电容领域取得了关键进展。

2000年代初,中国科学院和多家企业开始大规模投资,能量密度从早期的5-10Wh/kg逐步提升,到2010年代中期突破20Wh/kg,甚至更高。

而作为电磁弹射系统中高频逆变器的核心-IGBT元件,到2020年前后,耐压水平达到兆瓦级,能高效处理瞬时高功率需求。

至于中压直接技术,就更不要说了。

中国高铁、特高压输电,都为其积累了大量的经验。

当这些技术成熟后,中国将它们一结合,发挥出强大的效果。

据报道,2010年代末的陆基测试平台,累计进行了超过30万次弹射试验,故障率低于0.2%,远低于美国福特号的16%。

如此耀眼的成绩,为后来的福建舰建造提供了坚实基础。

所以说,福建舰除了不是核动力以外,其他方面都是全新设计。