当我们重新去读杭州沦陷后,杭州城内城外的抗战事迹时,会发现,“一寸山河一寸血”的历史场景依然历历在目,它不是一句轻飘飘的口号,对于杭州而言,它是沉重的:作为浙西抗战的门户与钱塘江流域的战略要地,杭州自1937年12月沦陷至1945年8月光复,历经八年浴血抗争,每一寸土地都浸染着军民的热血,每一段历史都书写着不屈的精神。

杭州的抗战,是军事防线与民众意志的双重坚守,更是“山河即家国”的生动诠释。从西湖到天目山,从乔司到临安……杭州人用不同的方式守护着故土。他们或许是拿起武器的士兵,或许是救助伤员的医护,或许是传递情报的市民,但都怀着同一个信念:宁失千军,不失寸土。

“寸土必争”的坚守,让杭州在抗战烽火中始终保持着民族气节,也为抗战的全面胜利注入了不可磨灭的力量。铭记历史,悲壮与荣光不曾消失:珍视每一寸山河,守护每一份安宁,才能让历史的悲剧不再重演。(李郁葱)

我们的河山

1937年12月24日,杭州沦陷。此后,时任浙江省政府主席的黄绍竑颁布了以中国共产党《抗日救国十大纲领》基本精神为基础的《浙江省战时政治纲领》,提出“动员全省民众,参加抗战,创造新的政治及军事力量,保卫浙江,收复沦陷土地,争取最后胜利。”

黄绍竑采纳了中国共产党关于建立战时政治工作队,以组织发动群众,开展抗日运动的主张,先后在杭州周边各县建立了政工队。1938年底至1940年,不但杭州周边各县相继建立了中共党支部,而且活动于临安、余杭和当时的杭州市郊一带的省政工队二大队一中队,还建立了中共特别支部。通过政工队的活动,杭州各县的全民抗日运动出现了蓬勃发展的局面,自沦陷之日起,杭城内外及周边地区的大小抗战接连不断。

01杭州城内外的抗战

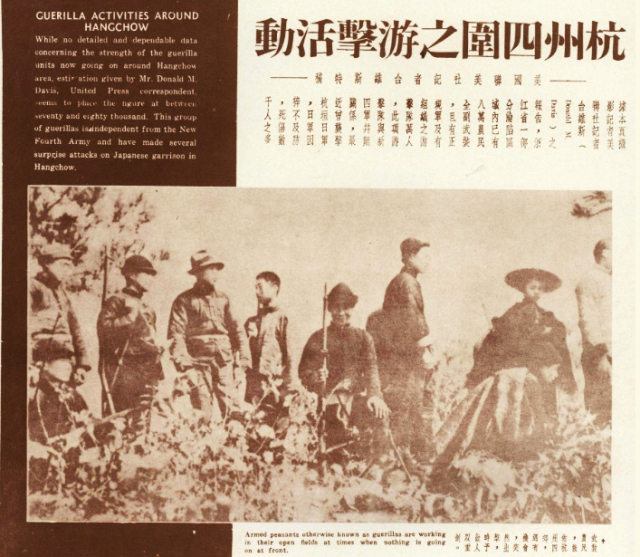

日军攻占杭州后,日军主力转向蚌、淮地区,只留少量兵力于当时的杭州、富阳、余杭等地及沪杭铁路要点,中国军队及游击队利用此机,从杭州周边各地不断地向杭城内外敌占区英勇出击。

1937年12月29日我方曾一度攻克富阳,歼敌200余名。1938年1月2日,我方一个排北渡钱塘江,在南星桥与日军激战。另有一部由虎跑冲入钱王祠,袭击了日军队部。2月,第十集团军各部开始深入浙西敌后开展游击,打击日伪据点,破坏敌主要交通线。2月6日,余杭一度被克复。

1938年2月14日,第79师师长陈安宝奉命率部从诸暨渡富春江,向余杭的日军发动攻击。他采取“围城打援”战术,用一部分兵力直扑余杭县城,其主力则在中途伏击从杭州方面来的日军援军。陈安宝部队与日军援军激战一昼夜,毙伤日军甚多。3月初,潜伏在杭州市郊的抗日军队选派了敢死队,分头夜袭观音桥、凤山门及古荡的日伪军,歼敌数十人。3月28日,又由翁家埠冲入杭州城内,袭击了日本领事馆。4月30日夜11时,钱塘江南岸及西岸富阳一带抗日部队奉命向杭州进攻,同时七堡一带游击队亦起而应战。

1938年8月,钱塘江南岸的守卫部队北渡钱塘江,发起“冲过钱塘江,收复杭嘉湖”的“八一三”淞沪会战纪念日全线总反攻。其中右路进击富阳,当天夺取富阳城。后因地势不利,退出城外,收复了新桥、黄桥、狮子山、霓秀林、滕村等地,离杭州仅7公里多。左路则占领凤凰山,攻克闲林埠,直扑留下,离杭州10公里。该部还将一部分日军包围在师姑坪、金鸡山一带,并将其歼灭。后由于日军不断增援并施放毒气弹,我方只得撤退。这次“八一三”全线反攻战役,使东部战场形势为之转变,“开反攻之先声”。

1939年5月,中国军队与当地民团配合,向杭州闸口猛攻,先后克服六和塔及三墩镇一带日军据点。19日,冲入东门,与日军进行巷战。同时破坏了杭嘉湖之间的铁路、公路,截断日军联络。6月,便衣队袭击了杭州湖墅、大关、拱宸桥等地,烧毁日军营房300多间。10月7日,炸毁日军军用专车一列,毙敌200余人,破坏铁路路基70米,拆毁铁轨百余米。同月,第26军62师集中367、368团主力向杭州进攻,并事先与城内人员约定于当晚9时放火烧毁日伪机关。日伪军耳闻机枪声,目睹全城火势,立即出动坦克和救火车,乱成一团。

1941年4月20日晚上8时,抗日游击队冒雨袭击了驻杭日军,先后击溃和歼灭龙井、翁家山、六和塔、茅家埠、湖墅、昭庆寺等处的日伪军。夜10时许,游击队乘胜追击,从清波、钱塘、艮山三门进入市中心与日伪军进行激烈巷战。21日、22日又连续在梅家坞、龙门坑、留下、三墩等地与日伪军激战。此役游击队击毙、击伤日伪军340余人,缴获一批步枪,炸毁军用卡车6辆、俘虏日军7名、伪军30余名。

02乔司的屠杀与抵抗

面对我抗日军队与游击队的不断攻击与袭扰,日军进行了丧心病狂的报复,甚至以残暴屠杀平民百姓为其报复手段。余杭县乔司镇街西头保庆桥畔的“戊寅公墓”埋葬着千余具尸骨,此“千人坑”记载着日军屠杀平民百姓的暴行和乔司人民的血泪史。

乔司镇是原杭县第四区所在地,为全县六大镇之一,地处交通要冲,东有沪杭公路,西有笕桥机场,南临钱塘江,北靠沪杭铁路,该镇又是翁家埠、翁梅、星桥、九堡等农副产品的集散地,因此商铺林立,为经贸繁荣之地。

继杭州沦陷之后,乔司镇也陷入敌手。当时镇上驻有百余名日军,这些日军在镇主要道口设置岗哨,对当地百姓奸淫掳掠,强拉民夫,无所不为。

1938年2月17日,撤退至钱塘江南岸的第十集团军第62师100多名官兵,由该集团司令部情报组长鲁清(萧山人)、副组长贾龙文(乔司人)为向导,深夜过江偷袭了驻乔司镇的日军,消灭日军40余名,其余日军逃往笕桥机场。这场1个多小时的战斗结束后,部队迅速返回了对岸。

2月18日天刚亮,笕桥的日军就赶到乔司,先用汽车将被打死的日军尸体拉走,并在北街开始纵火。随后临平、长安镇和当时在杭州的共200多名日军也赶到乔司,包围了镇四周,并封锁各路口,一场惨绝人寰的大屠杀开始了。

当百姓从烈焰滚滚的房屋中逃出时,立即被日军开枪射杀。当时公路上、桥边、河边、小路上、池塘边到处是百姓尸体。黄源兴酒店一职工,被日军用指挥刀拦腰砍了一刀,肚肠流出体外而死。家住城隍弄的汪凤珍,见陆路难以逃生,就与6名妇女和1个婴儿同乘一只船,想偷偷划过保庆桥往北逃命,但桥上把守的日军当即向他们射击,6名妇女被打死,汪凤珍在尸体下一动不动躲到第二天天亮才上岸逃出,船内的婴儿也幸存下来,但其父母都被日军杀害,成了孤儿。

日军还将未逃脱和躲藏的三四百人搜索出来,用刺刀逼迫至保庆桥旁的汽车站内,然后一个接一个叫出来,在公路上枪杀,并令后一人将前一人的尸体拖到车站后面的池塘里,这样反复数十次,嫌速度太慢,改成一次两到三人同时枪杀。车站里剩下的人商议道:“看来鬼子是要把我们全杀光,横竖都是死,冲出去可能还有一线生机!”于是大家鼓起勇气,一起拼命往外冲。日军马上集中火力扫射,大多数人被打死,只有少数几人趁乱逃了出去。

日军连续烧杀三天,使乔司镇成为一片灰烬,尸横遍野,血流成河,保庆桥旁的池塘变成了血肉塘。乔司方圆十里的农村也未逃劫难,许多房屋被烧,百姓被杀。据后来的调查,这次大屠杀被害同胞达1300多人,房屋被烧7000余间(镇上2000多间),使无数同胞流离失所。其后乡民在保庆桥池塘边的农地上,为罹难同胞建“戊寅公墓”,永记日军屠杀乔司人民的暴行。

03天目山两次保卫战

在杭州周边天目山南北、富春江、钱塘江两岸的正面战场上,中国军队及当地民众在山岭和江边各个阵地上英勇作战,留下了顽强抗击侵略者的历史痕迹。

天目山第一次保卫战是全面抗战初期中国桂军抗击日军进犯天目山的作战,又称告岭阻击战。

淞沪会战失利后,桂军第48军撤退至浙皖边境,于1937年12月21日翻越天目山到达山南的於潜休整。担任殿后任务的第176师被日军尾随追击,退至告岭一带组织防御。

天目山位于杭州西北80多公里的浙皖交界处,告岭海拔1000多米,是天目山主峰之一,也是山北进入山南的必经之地。如果告岭失守,日军即可越过天目山攻占临安,进而切断杭徽公路,侵占浙西全境。

12月21日晚8时左右,第176师警戒于景溪坞路口的排哨发现阵地前面有日军,双方随即开始交火。日军用迫击炮和重机枪扫射,排哨长及士兵死伤10余名。第527团迅速增强兵力,一面战斗,一面构筑工事,顽强抵抗。深夜11时,第526团紧急翻越羊角岭增援一线部队,利用居高临下的地势,用密集火力击退日军一次次进攻。

当天午夜,浙江省政府主席黄绍竑打电话向第176师副师长凌压西询问战况,并指示:“告岭的得失,关系到杭州、富阳地区军队的后路和浙江东南的安全。我们广西人怕水不怕山,山高利于固守,必须顽强抗拒敌人,不使告岭失陷。”

经过一昼两夜的激战,日军伤亡近300人而败退,桂军以战死和冻死官兵139名为代价,顽强守住了告岭要隘。战斗中,当地民众送饭送衣送水送弹药,将冻死的士兵就地掩埋,把冻伤的士兵抬到家里,盖上棉被,喂以稀饭,悉心护理。

告岭阻击战是杭州沦陷前在杭州境内发生的规模较大的一次战斗,也是中国军队参加淞沪会战后面临人员疲劳、弹药缺乏、天气寒冷、缺衣少粮等情况下组织的一次阻击战,此战勇挫了日军连克上海、南京等地后的锐气,也为浙江省政府撤离杭州争取了时间。

天目山第二次保卫战发生于1943年10月,当时日军企图扫荡浙西天目山抗日中心,消除沪宁杭地区所受之威胁,以第70师团61旅团105联队为主力,配属骑兵、炮兵和便衣队三千余人,兵分三路,19日从天目山北面向临安的告岭、羊角岭一带发起攻击。

北路日军700余人,经上张坞迂回冰坑进犯羊角岭,遭到守军第192师129团阻击后,退回冰坑。另一股日军600余人,从景溪向告岭进犯,亦被我方守军利用有利地形予以阻击。

21日拂晓,日军主力沿董岭直逼告岭,我方守军与之激战。上午10时左右,景溪之日军已占领告岭顶。担任正面守卫的第192师王师长在判明日军企图后,即率部与日军激战,使战局转危为安。同日中午12时,退至冰坑的日军又占领了羊角岭,情况危急。此时,第192师某团与浙西行署青年营及时赶到投入战斗,与守军合力阻击至傍晚,还用机枪、步枪击中一架凌空侦察扫射的日机。

10月23日,日军与我方守军在大塘村与中上柏坑一带展开拉锯战一昼夜。24日晚,日军避开大路,抄小路将高尖阵地团团围住。但此时正逢大雨,日军飞机不能起飞,大炮又因视距差无法辨准目标,掷弹筒又限于射程,无法突上阵地。而我方守军却居高临下用手榴弹、机枪一次又一次击退日军进攻。此时,白沙、市岭一线的守军也向日军背后进击,使其困于低地,伤亡惨重。26日拂晓,日军残部分成两股,从市岭、董岭、统里溃退至孝丰境内。

天目山第二次保卫战是抗战时期杭州境内规模较大、持续时间较长、歼敌较多的一次战斗,也是一场由防守转为反攻的成功之战,对于保障天目山以南及皖南后方的安全起到了重要作用。

04建德守卫战

1942年5月,日军投重兵发动浙赣会战,主要目的是摧毁浙江衢州等地的空军基地和机场,以及打击我第三战区的抗日力量。5月14日,日军由奉新公路、曹娥江南岸、绍兴诸暨大道、浙赣铁路及富春江两岸,分五路同时向中国军队发起大规模进攻。

五月中旬,预备第5师奉命从江西丰城防地调至浙江富春江一带待命阻击日军。预备第5师先是与友军在桐庐西乡构筑工事,后接总部电令:“作战计划变更,各军撤向铁路两侧,准备持久战斗。预备第5师在富春江北岸独立作战,阻敌前进,掩护附近各县人力物力及仓库粮弹、伤病官兵撤离。”预备第5师在转进途中,又接到第二道指令:“预备第5师死守建德三天,若擅自撤退,按军法惩办。现司令长官部、总司令部在转移中,三天内不能联系。”

面对日军重兵压境,此时预备第5师已成孤军守城之势。建德县城梅城位于浙西新安江、兰江和富春江交汇处,北枕乌龙山,东南临三江口,是浙西交通要冲。在此依山面水处布阵防守,属兵家之忌的“背水阵”。

当时预备第5师的兵力部署为:师工兵营配属给14团,防守建德城和外围防线;10团阵地在乌龙山和通城大道上;15团阵地在大坞,13团为预备队。师长曾戛初对各部下达了擅自撤退杀无赦的军令,众官兵抱着“幸生不生,必死不死”,与日寇决一死战的信念,严阵以待。

5月19日拂晓,阵地刚部署完毕,前沿的地雷就被进攻的日军踏响了。日军第116师团在战机和火炮的支援下,向我阵地猛攻。其战法为坦克开路、飞机掩护、步兵跟进,一波被击退,第二波紧接上,轮番攻击,整日不停,预备第5师各阵地都发生了激烈战斗。

黄昏时,我方左翼部队佯装败退,诱敌进入埋有伏兵的山谷地带,形成“袋鼠阵”,待夜幕降临时,三颗红色信号弹突然腾空升起,士兵即从山腹跃出,向山谷之敌投以密集手榴弹,并趁手榴弹之余威,齐挥大刀、刺刀冲杀下山,与敌展开白刃战。同时,夹击部队也收紧“袋口”,追杀后续之敌,迅速恢复了我防御阵地,日军死伤大半,惊魂未定,一夜沉寂,不敢妄动。

就这样,中国军队在乌龙山东北麓与日军浴血苦战,日军多次似已得手,但均被我方重创而使阵地失而复得。战斗十分惨烈,我方伤亡也相当严重,如第8连参战时全连官兵130人,激战后仅剩11人,全连9挺机枪打坏了8挺。

第二天,当3营正面之敌猛烈进攻,企图夺取通山道口时,第14团当即将全团十二门迫击炮集中向日军射击,计击毁敌战车两辆,打死打伤日军100多名,此时进入我阵地前沿之敌被全部歼灭。

日军见正面进攻不能奏效,就调集汽艇10余艘,拖带木船,满载士兵,沿富春江逆流而上,从乌龙山背后进攻建德城。守城的预备第5师工兵营待敌进入火力圈后,突然猛烈开火,很快将敌汽艇、木船打沉打翻,日军只得弃船向江对岸逃跑。

预备第5师坚守到第三天中午,总部来电,让他们弃城撤退。但此时的战斗已处于白热化。大量日军正冲向第15团的阵地,还施放毒气弹,导致许多中国守军中毒。曾师长与第15团联系中断,紧急命令预备队第13团抽出2个营前往阻截,自己也亲率2个营向日军实施逆袭,中国官兵决死冲杀,打死打伤日军百余人,还活捉了13名俘虏,最终把日军再次赶下阵地。直至晚上,预备第5师才在夜色中撤出建德城。

建德守卫战是浙赣会战期间在杭州境内进行的规模最大、惨烈度最高的一次战斗,此战守卫部队预备第5师在没有支援的情况下,独自顽强而有效地掩护了友军和民众的及时撤退,延缓了日军向金华、衢州的进攻速度,在杭州抗战史上具有重要地位。

(本文内容参考《杭州抗战纪实》《抗日烽火中的杭州》《浙江文史集粹》《杭州抗战记忆——纪念抗日战争胜利70周年》《中国共产党杭州历史》《中国共产党临安历史》《日军侵略浙江实录》《浙江抗日战争图史——纪念抗日战争胜利70周年》《抗日战争》(第三卷)等书)

文中相片资料由作者提供