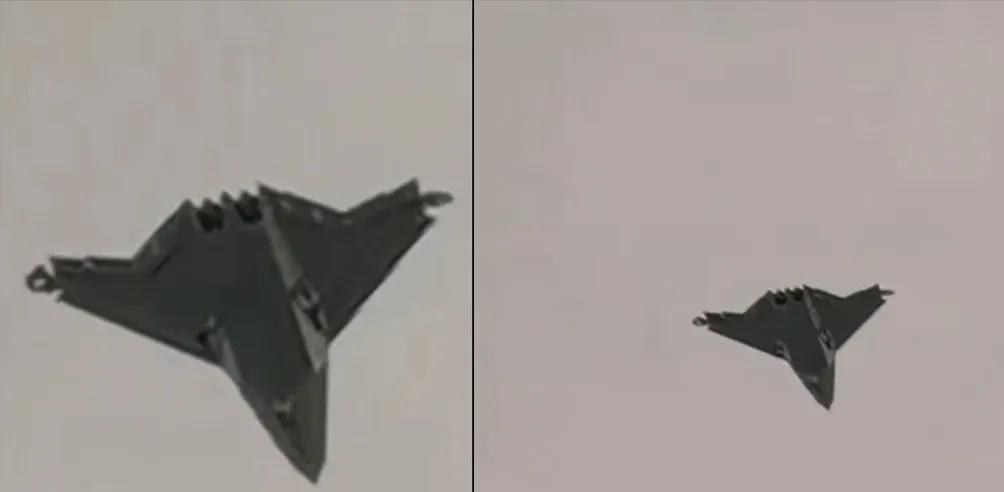

*对华开战已不可避免?美空军参谋长当着全世界承认一个事实:一旦与中方开战,美军在中方面前已无空中优势。 美国印太司令部司令在2026财年国会听证会上公开表示,中国战斗机生产率已是美国的1.2倍,军舰建造速度更是达到美军的3倍,人工智能等尖端技术应用也已超越美国,更坦言在第一岛链内,中国具备阻止美军获取空中优势的实力。 这番言论并非个例,美空军参谋长早在此前发布的《要么加速变革、要么失败》小册子中就渲染中国崛起的“挑战”,后续更在阿斯彭安全论坛上宣称需举全国之力应对中国,却也承认冲突会惨烈如二战。 两位美军高层的表态看似是对军力差距的客观陈述,实则都围绕同一核心诉求,借炒作中国威胁为美军争取更多预算。 这种言论已产生明显影响,岛内“台独”势力借机煽动对立,国际上也出现部分对区域局势的误读,大家觉得这种一边渲染风险一边索要经费的套路,真能掩盖美军的真实困境吗? 美军高层的密集发声,本质是美国军事战略调整期的焦虑暴露。 他的言论背景可追溯到美军全球战略重心向印太转移的进程,过去二十年美军深陷中东反恐。 而中国军事力量在这一时期实现跨越式发展,战机数量从落后追至2100架,超过美国的1800架,军舰规模更是快速扩张,这种变化让美军不得不重新评估区域战力平衡。 其言论核心有两层含义,一是公开承认在第一岛链内的空中优势已不存在,二是通过强调技术和产能差距,倒逼美国国会批准更多军费预算。 帕帕罗的国会证词与之一脉相承,两人都刻意放大中国军力增长数据,却对美军自身优势避重就轻,比如美国空军在F-22和F-35的隐形涂层、先进传感器系统等细节上仍领先,全球部署和远程投送能力更是中国尚未企及的,这种选择性陈述,暴露了其言论的游说本质,并非对军事平衡的全面评估。 中美空中力量的真实对比,从数量上看,中国战机规模确实实现了反超,歼-20形成战斗序列后,与歼-10、歼-16等机型构成多层次作战体系,空警-500预警机和运-20运输机的列装,进一步完善了指挥和投送能力。 从部署特点看,中国空军聚焦本土防御,远海巡航虽日益频繁,但海外基地支撑能力有限;美国则依托全球军事基地,可实现跨洲际快速投送。 这种差异决定了双方优势区域不同,中国在第一岛链内凭借地理优势和密集的雷达、卫星网络,能形成有效的区域拒止能力,美国则在全球范围保持战略威慑,所谓“空中优势丧失”,更多是美军在特定区域的能力认知调整,而非全局实力的颠覆。 帕帕罗和布朗的言论,在国际上引发了复杂反应,岛内台独势力借机炒作美国会协防台湾,加剧两岸对立情绪,这种误读恰恰中了美军的圈套,其言论本质是用台海议题作为向国会要价的筹码,并非真要为“台独”火中取栗。 国际舆论层面,有声音担忧区域力量失衡,但更多理性观点指出,美军渲染“威胁”的套路已重复多年,背后始终是军工复合体的利益驱动。 中美外交层面,中方多次明确表态,台湾问题是内政,任何外部势力干涉都不会得逞,这种立场清晰且坚定,有效遏制了言论引发的紧张升级。 值得注意的是,即便是布朗这样的强硬派,也不得不承认与中国冲突的惨烈后果,这从侧面说明,美军高层对战争风险有清醒认知,言论炒作与实际战略决策之间存在明显距离。 所谓“对华开战不可避免”,更像是刻意制造的焦虑陷阱。 双方都没有绝对制胜的把握,美国虽有全球部署优势,但在第一岛链内面临中国区域作战力量的有效牵制。 中国虽在周边具备优势,但缺乏全球投送能力,这种“相互忌惮”形成了事实上的战略平衡。 中美经济深度融合,贸易、科技等领域的关联度远超冷战时期的美苏,战争对双方都是不可承受之重。 布朗所说的“举全国之力”,本质是把美国拖入消耗战,这在国内根本难以形成共识。 美军高层的真实意图,是通过制造紧张氛围,推动国会批准更多军费,维持军事技术优势,这种“以恐谋钱”的策略,才是其言论的核心逻辑,那些炒作“开战必然”的声音,要么是对军事平衡的误判,要么是被军工利益裹挟的刻意煽动。 实力平衡是和平的基石,霸权焦虑换不来安全,大家觉得中美空中力量的变化会如何影响区域格局?美军的“预算游说”还能奏效多久?