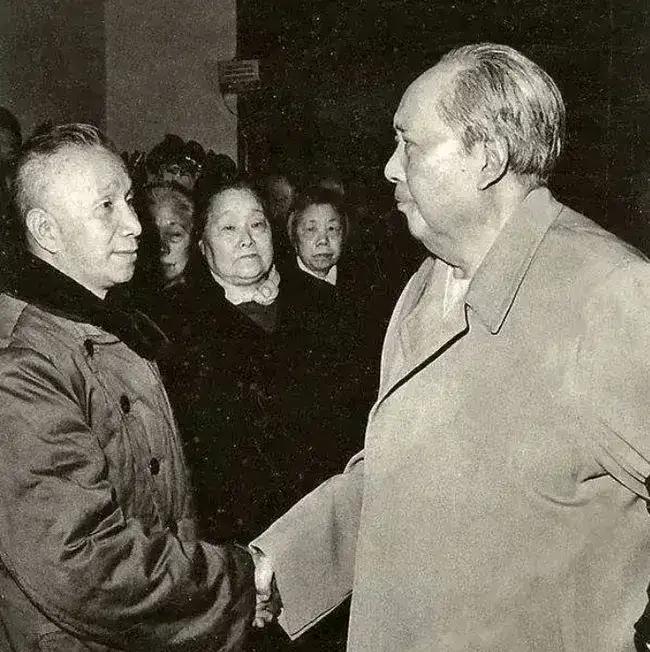

1987年,时任军委副主席的杨尚昆访问法国,谁知他的专机竟被法国人暴力拆解,铅封全部被打开!这就是法国人的嘴脸! 1987年,国际外交舞台上发生了一桩令人瞠目结舌的事件。彼时,杨尚昆率领的军事代表团,应法国政府邀请进行正式访问。 这是中法建交以来,中方高层军事领导人首次以如此规格访法。为此,法方还安排了红毯、军乐队等标准外交礼仪迎接,一切显得庄重而友好。 然而,这种表面上的和谐很快被打破:在代表团前往凡尔赛宫参观期间,法方技术人员以“例行安全检查”为名,强行打开专机货舱铅封,拆卸机身面板,甚至对机舱内部设备进行拍照记录。 我国机组人员立即提出严正抗议,但法方坚称这是“国际惯例”。这种说法显然站不住脚。 在国际外交准则中,专机被视为国家主权的延伸,铅封更是外交行李的法律保障。法方此举实为一场精心策划的技术侦察,足以看出其对中国军事现代化心存警惕。 而这次的“拆机”行动,既是在试探中方的技术底牌,也是向个别西方盟友展示其对华强硬姿态。 结合中法关系史,这一事件更显耐人寻味。1964年,戴高乐政府顶住美国压力与新中国建交,两国关系迅速升温,还一度进入到“蜜月期”。70年代,法国甚至向中国输出“海豚”直升机、核能技术等敏感装备。 但到了80年代,随着中国改革开放成效初显,法国的心态开始发生变化。从“技术输出者”逐渐转变为“防范者”。特别是在中国与英国、德国军事合作升温后,法国的战略焦虑日益明显。 “拆机”事件正是这种矛盾心理的极端体现:既想维持对话窗口,又难掩其戒备之心。那么,法国到底有何“底气”敢于如此行事呢? 其实,这背后有着三重算计:首先是技术傲慢,80年代的法国在航空、电子领域领先中国,认为即便激怒中方,中国也无力反制。 其次是冷战格局考量。当时美苏对峙仍是国际主线,法国吃准中国需要西方技术,不会因“小事”破坏大局。 最后是国内政治需要,政府需对华展示强硬以安抚选民。这种“欺软怕硬”的外交手腕历史上屡见不鲜。 此次事件发生后,中方通过外交渠道提出严正交涉,但法方仅以“沟通误会”轻描淡写回应,未予正式致歉。 这也让中国深刻认识到“实力即话语权”的国际关系铁律。即便在和平年代,弱国无外交仍是残酷的现实。 信息来源: 文汇网|《1987年,军委副主席出访的专机停放在巴黎机场,第二天一早发现铅封居然被打开了……》 文|墨海 编辑|史叔