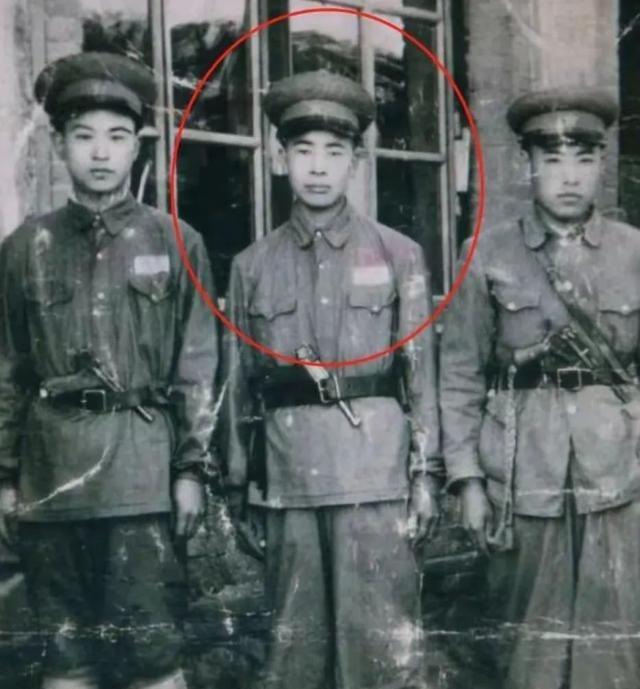

1948年,一个日本人冒充中国人并加入解放军,在辽沈战役中屡次立功,还参加了抗美援朝,但是没过多久,他的身份就暴露了…… 东北民主联军迎来了一位特殊的"中国籍"战士。这个自称"张荣清"的年轻人作战勇猛,在辽沈战役中屡立战功,随后又奔赴朝鲜战场。 直到1953年,他的真实身份才被揭开——这个操着流利东北话的战士,竟是日本人砂原惠。 砂原惠的故事要从1938年讲起。5岁的他随父母来到中国东北,父亲是满铁的技术工程师。1945年日本战败,砂原一家成为滞留东北的日侨。 在动荡的岁月里,这个少年逐渐融入了中国社会,不仅学会了流利的汉语,还取了中文名字"张荣清"。 这段经历反映了战后东北的特殊性,据史料记载,当时有超过百万日侨滞留中国,其中不少人在后来的社会变革中选择了隐姓埋名。 砂原惠的特别之处在于,他不仅隐藏了身份,更主动加入了正在改写中国历史的解放军队伍。他的选择既是个体生存智慧的体现,也是特定历史条件下的必然产物。 1948年,16岁的砂原惠做出了人生重要抉择。当时东北民主联军正在扩编,这个精通日汉双语的年轻人被部队的文工团看中。据后来解密的档案显示,砂原惠最初负责日文资料翻译和敌军情报分析工作。他凭借过人的语言天赋和对日本文化的了解,在情报工作中表现出色。 辽沈战役期间,砂原惠所在的部队参加了多场关键战斗。一位老战友回忆说:"张荣清特别勇敢,每次冲锋都冲在前面。" 但真正让他脱颖而出的是文化素养——他是全团少数能写会算的战士,经常帮战友写家书、读报纸。这种文化优势使他在部队中赢得了尊重,也为他后来的身份危机埋下伏笔。 1950年,砂原惠随部队入朝参战。正是在朝鲜战场上,他的身份开始引起怀疑。一次,部队抓获的日军战俘听到他用日语与当地朝鲜居民交流,这个细节被上报给政治部门。 当时的环境十分敏感,志愿军中有不少原四野的日本籍医务人员和技术兵种,但像砂原惠这样在一线作战部队的极为罕见。 更关键的是,他始终以中国战士的身份出现,这在当时是严重的政治问题。然而,部队领导考虑到他的战功和表现,采取了相对宽容的态度。这种处理方式反映了当时解放军在用人上的务实态度:更看重实际贡献,而非出身背景。 1953年,砂原惠的真实身份最终被确认。令人意外的是,部队领导并没有严厉处罚他,而是将他调往东北老航校工作。 这里聚集了许多日籍航空技术人员,砂原惠的语言优势得到了发挥,这个处理方式体现了当时的务实态度。新中国成立初期,百废待兴,许多领域都需要专业人才。 砂原惠的经历虽然特殊,但他的作战经历和政治表现得到了认可。最终,他成为中日邦交正常化后首批回国日侨中的一员。这个结局既是对他个人选择的肯定,也是那个特殊年代国际主义精神的体现。 砂原惠的故事不是孤例。据不完全统计,解放战争时期有超过千名日籍人员以各种形式参与了中国革命,他们中有医生、飞行员、技术人员,像砂原惠这样直接参战的虽属少数,但整体贡献不容忽视。 这个现象背后是复杂的历史成因。战后东北的特殊环境、中国共产党的统战政策、个人生存需求等因素交织在一起,造就了这批特殊的"国际主义战士"。 这些日籍人员的经历也反映了中国革命的世界意义。他们选择站在中国革命一边,既是对日本军国主义的否定,也是对和平与进步事业的追求。这种跨越国界的选择,在当时具有重要的象征意义。 砂原惠的经历最打动人的,是超越了国籍和民族的人性选择。在历史洪流中,这个年轻人选择了站在正义一边。他后来回忆说:"我亲眼看到解放军是为老百姓打仗的部队,这让我想起了日本军国主义的罪恶。"这种个人叙事打破了非黑即白的战争观。 砂原惠既是一个曾经的"侵略国"公民,又是中国革命的支持者。他的故事提醒我们,在宏大历史叙事下,每个个体的选择都值得被理解和尊重。这种复杂性正是历史的魅力所在,也是我们应该以开放心态看待历史的原因。 如今,砂原惠的故事成为中日民间交流的桥梁,他晚年积极促进两国友好,曾多次表示:"我希望年轻人能记住历史,但不要被仇恨蒙蔽双眼。" 这种态度对于当下复杂的中日关系具有重要启示意义。从军事角度看,砂原惠案例也反映了战争中人性的复杂性。 在特殊历史条件下,个人身份认同可能与国籍产生背离。这对于理解当代跨国军事合作、国际志愿军等现象提供了历史参照。同时,这个故事也提醒我们,在评价历史人物时,应该放在特定的历史背景下,避免简单的道德判断。 砂原惠于2021年去世,享年93岁。他的一生见证了中日关系最曲折的岁月,也亲身参与了中国的历史变革。他的故事告诉我们:在战争与和平的交替中,最可贵的是保持人性的温度。这种超越时代的人性光辉,正是历史给予我们最宝贵的启示。

![乐,搞了半天还是解放军靠得住啊,退伍不褪色[作揖][作揖][作揖]](http://image.uczzd.cn/11830296418911342595.jpg?id=0)