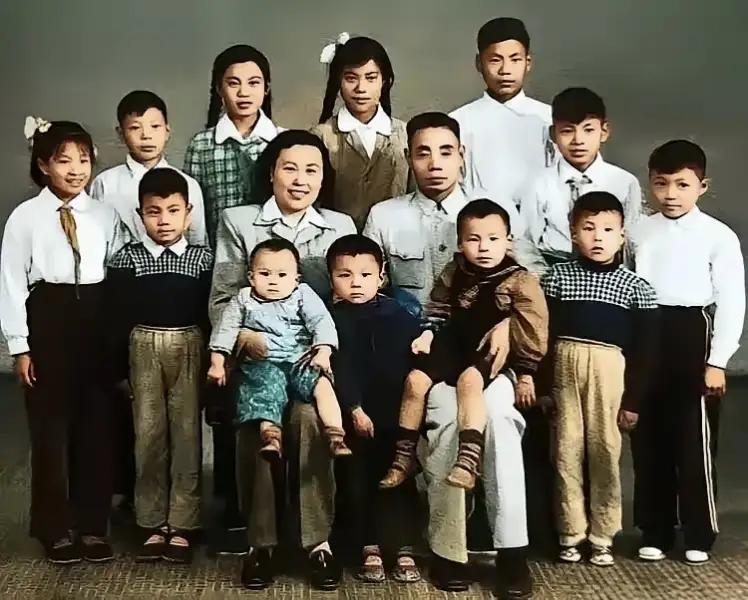

82岁的美国老人牧琳爱卖掉了美国波士顿的别墅、后院山林和代步汽车,将全部家产换成现金装进行李箱,独身登上飞往中国的航班。此行只有一个目的,就是兑现13岁时在山东聊城对童年玩伴许下的“我一定会回来找你们”的誓言,这个承诺她已经记了69年。 牧琳爱与中国的牵绊始于1930年,那时她跟着做传教士的父亲牧鸿恩住在聊城的教堂里。不同于其他躲在院子里的外国孩子,她总爱揣着妈妈做的糖果,跑到巷子里和中国孩子玩。 其中一个叫周仁杰的男孩,总带着画笔,每次见面都会送她一张画,有时是路边的野花,有时是檐下的燕子。 两人语言不通,就靠手势和笑脸交流,蹲在教堂墙角能玩一下午,那段时光成了她童年最珍贵的回忆。 好景没持续多久,战乱逼近聊城,枪声打破了平静。父亲决定带全家回美国,离开前一天,牧琳爱拉着周仁杰和其他玩伴的手哭着承诺,一定会回来找他们。 她以为只是短暂分别,却没想到这一别就是62年。回到美国后,牧琳爱按部就班生活,考上大学读护理专业,后来拿到硕士学位,进了丹佛市一家儿童医院,从护士做到院长,一干就是40多年。 她还嫁给了社会学教授,有了两个儿子和两个女儿,日子安稳富足,但心里始终空着一块——那本记着聊城街名、邻居姓氏和周仁杰名字的中文笔记本,她每年都会翻好几次。 她从没放下对中国的关注。上世纪50年代抗美援朝爆发,她立刻写申请想当志愿护士来中国,却被美国政府驳回。 70年代尼克松访华的新闻播出后,她连夜跟丈夫说想回中国找朋友,丈夫劝她等中国富裕些再去,怕她适应不了。 可牧琳爱知道自己等不起,年龄越大,当年的承诺越清晰。1992年,75岁的她提前给聊城市政府写信,说明自己是早年住在教堂的外国孩子,想回旧地看看,找一个叫周仁杰的朋友。 飞机降落在济南机场,牧琳爱在工作人员帮助下回到当年的教堂,可周围建筑早已变样。更让她难过的是,工作人员告知周仁杰十几年前就去世了。 那天晚上,她翻着周仁杰当年送的画哭了很久,但没过多久,工作人员带来好消息,找到了周仁杰的子女,还联系上几个当年的玩伴。 看到周仁杰的儿子拿出父亲珍藏的旧物,牧琳爱突然觉得,朋友虽不在,但情谊还在,当年的承诺不能就此搁置。 1999年,丈夫去世第二年,82岁的牧琳爱决定变卖美国所有家产,搬到聊城。子女都反对,觉得她一把年纪不该折腾,可她态度坚决:“当年说了要回来,现在就得做到。” 她拒绝了城市里的舒适住所,坚持去农村,最后在阳谷县刘庙村安了家。刚到村里时,村民都好奇这个外国老太太为啥来偏僻农村,她却不生分,每天坐在门口跟路过的村民打招呼,没多久就学着说山东话,虽然磕磕绊绊,却让大家觉得亲切。 村里小学条件差,桌椅是旧的,更没有电脑。牧琳爱知道后,没跟任何人商量就拿出钱,帮学校添了十几台电脑,还建了个小图书室。 她怕孩子们不会用电脑,每天下午都去学校,坐在教室看老师讲课,偶尔用英语跟孩子们打招呼。 有次一个孩子怯生生问“苹果”怎么说,她立刻蹲下来握着手教,直到孩子能流利说出。老师说,自从牧琳爱来,孩子们学英语的劲头特别足,不少孩子还主动找她请教。 牧琳爱以前是护士,特别关心村里的老人。她联系聊城的医院,带着医生来村里义诊,帮老人检查眼睛。有位80多岁的老人眼睛花得连针都穿不上,她特意给老人配了老花镜。 老人拿到眼镜当场试着缝衣服,拉着她的手说:“闺女,谢谢你,我好几年没看清东西了。”从那以后,她每年都给老人检查眼睛,还给生活困难的老人送米送油。 在村里住的十几年,牧琳爱从没把自己当外人。春天跟着村民看麦苗,秋天坐在田埂上帮收玉米的村民递袋子,过年跟着邻居学包饺子,就算包得不好看也笑得开心。 村民也把她当家人,谁家做了好吃的就给她送一碗,她生病时,村里李大妈每天来做饭、打扫,直到她康复。牧琳爱常说,刘庙村的人让她有家的感觉,这里就是她的第二故乡。 2013年4月,96岁的牧琳爱在聊城去世。按照她的遗愿,遗体捐给了当地医学院用于医学研究。村民们自发到医院门口送她,有人拿着她当年送的糖果,有人抱着她种的花,还有人翻出她教孩子英语的照片。 后来村里小学改叫“中美友谊小学”,校园里立了块石碑,刻着她常说的“我是美国人,但我有一颗中国心”。 有网友说,现在很多人轻易许诺却很少兑现,可牧琳爱用大半生时间坚守一个十几岁的约定,太难得。还有网友说,她不是来做表面慈善,是真把自己当中国人,用最朴实的方式爱着这片土地和这里的人。 如今刘庙村的路越来越宽,学校条件越来越好,老人们生活也更舒心,这些变化里,都藏着牧琳爱践行誓言的坚持。那个82岁变卖家产赴华的老人,用余生让“承诺”两个字有了最动人的分量。

评论列表