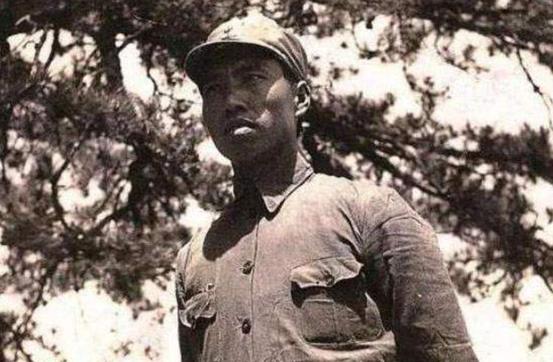

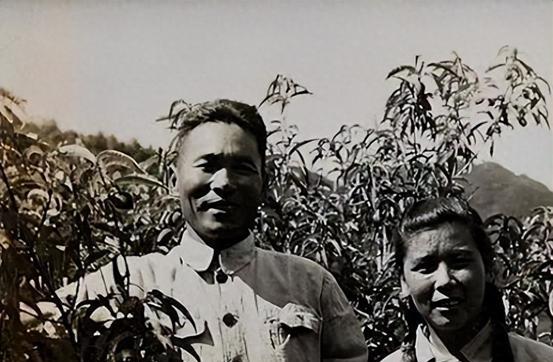

我军抗战牺牲的三大名将,杨靖宇、左权和彭雪枫,谁有资格授大将 “1955年9月的阅兵看得过瘾,可要是左权他们没走,该多好!”那是授衔典礼结束后的当晚,一位在荷枪实弹中摸爬滚打多年的老通讯员对身边的年轻参谋如此感慨。时间定格在那个秋夜,也把一个挥之不去的问题抛向后人——如果当年三位烈士犹在,谁最可能肩扛“大将”金星? 回到时间线开端。1931年“九一八”炮声响起,东北陷落;1937年卢沟桥炮火再度逼近华北。从此,抗战八年烽火里,“八路”“新四”“抗联”三支力量在不同战区各显身手。今日回顾授衔制度设计,可发现“职位级别、作战功绩、军龄资历”是评定重心。放进这个框架,三位殉国名将的轨迹便清晰起来。 先看左权。1924年,他在黄埔一期挥汗操场;1927年南昌起义后转战井冈;1934年长征中奔袭小相岭、夺大树堡渡口,奇袭速度令敌方指挥部晕头转向。到1938年,他已是八路军副参谋长,统筹兵力、火力、后勤一手抓。不止参谋功底扎实,他还兼任第二纵队司令员,在百团大战一口气调动百余团进行交通线破袭。高密度作战地图挂满了他指挥所的墙。1942年5月,日军实施“铁壁合围”,左权亲自回身堵门,掩护机关转移。炮弹落地,年仅37岁的他倒在太行山坡,这也是八路军牺牲的最高级别总部将领。以军职论,他相当于总参系统中枢,若活到1955年,履历完全贴合“大将”档次:红军时期主力军团长、抗战时期集团军级副参谋长、解放战争极可能升任野战军首席军师。这是一份硬邦邦的职务序列。 再看彭雪枫。1930年还只是红三军团的小参谋,四年后已带人横渡赤水、夺取娄山关,表现令统帅部竖起大拇指。进入抗战,他南下淮北,于1941年改编为新四军第四师师长兼政委。彼时的新四军有七个师,日后授衔的粟裕、黄克诚、张云逸三位也都从师长起步。彭雪枫师兼区,手里握着近三万兵员和淮北数千万亩根据地,既练兵也搞政工,兼具“打得狠”和“统得住”双重标签。1944年8月西征途中,小朱庄、八里庄连战连捷,却因一颗意外流弹,37岁的他倒在稻田边。若以时间推算,解放战争初期他很可能被推到华中野战军副司令的高度,再上升一级入选大将,逻辑同样说得通。 转向白山黑水的杨靖宇。1929年,他在豫南组织暴动;翌年北上吉林,组建南满游击队。东北沦陷后,他率三千余人深入长白山脉,冰天雪地与关东军周旋整整十三个冬天。抗联兵力最盛时九路纵横,可真正与日军山林对峙到最后的,是杨靖宇和他的第一路军。1940年2月18日,濛江密林。榆树皮混雪充饥,马草根塞牙缝,他仍咬牙坚持。被包围弹尽,35岁的总指挥拒绝突围,“不能把枪留给敌人”。敌军解剖遗体发现胃里只有草根与棉絮,无一粒粮食。其个人战功、精神号召力之强,至今无可替代。然而东北抗联兵力相对分散,编制多为旅、团级。按授衔制度,他或许会被转入地方党政序列,成为东北军区副司令、吉林省军区司令,再参加授衔的可能性降低不少。换言之,军事荣耀顶格,职务级别略显短板。 把三条履历摆上同一张表:年龄相近,作战英勇无差异;差别主要体现在“指挥规模与军队建制”——左权直接插手八路军总部作战计划,位置最核心;彭雪枫统兵幅度不输左权,但在时间长度上略短;杨靖宇的战史更像一支极限生存教科书,苦、硬、绝,但兵力规模受地理环境限制。考虑到1955年大将名额仅设十位,且需要涵盖各野战军、兵种和参谋系统,若三位都健在,决策层大概率会把鸽子蛋肩章授予左权;紧随其后的候选人则是彭雪枫,杨靖宇获得一级上将或特级英模的可能更高。 评价到此并非简单排行榜,而是让时间与制度对话:授衔看的是职级与常胜履历;英雄的重量则远在技术指标之上。可以确定的是,无论肩章颜色怎样,他们已用生命写下最浓一笔。昔日太行山巅的滚滚硝烟、皖北稻田旁的枪炮碎响、长白山林中的飘雪寒风,都早已为这三颗星辰镌刻不朽注脚——忠诚、担当、胆魄。