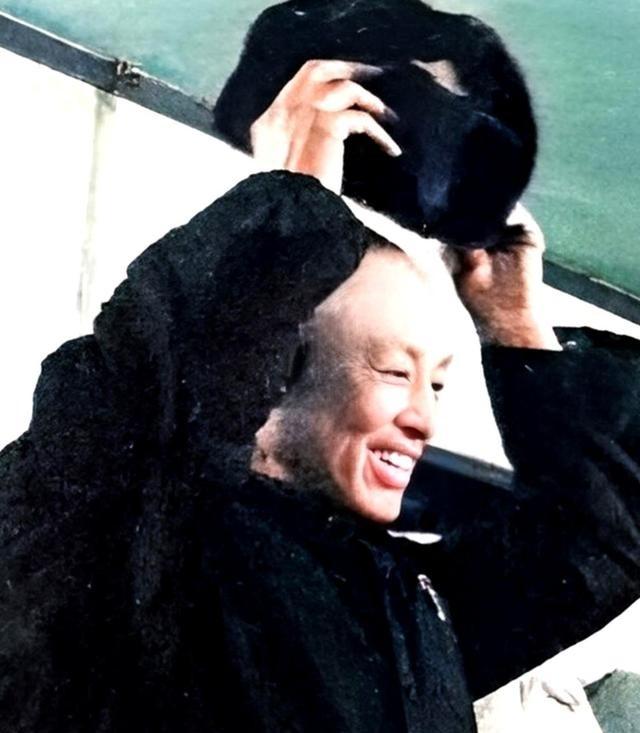

1964年,有关部门赶来哈军工,告知空军工程系主任唐铎少将:“现在给你两个选择,一是让你的妻子放弃苏联国籍,二是你转到地方高校任职,”对此,爱妻心切的唐铎少将回答:“我接受第二条意见,” 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 那年秋天,哈尔滨的风吹得比往年更紧,天刚转凉,唐铎就收到一份特殊的通知,文件很短,落款是他熟悉的红色公章,字眼并不复杂,却像用冷铁铸成,沉甸甸地压在心头。 通知上要求他做出选择,不是技术方案,不是战机参数,而是一道关乎他与妻子命运的决定,要么让盖妮娜放弃苏联国籍,要么离开他深耕多年的军事航空岗位,这不是一场讨论,也不是建议,而是摆在面前的现实。 唐铎不是优柔寡断的人,他向来决绝,做事干脆,但这次,他在办公室坐了很久,窗外白杨树的枝叶在风中来回摆动,像是内心的某种挣扎被外化了出来,他望着书架上一摞摞厚重的航天资料,指尖摩挲着一本熟悉的笔记本,那是他在苏联时记录飞行数据用的,纸页已经泛黄,边角卷起,像他经历过的岁月一样,不再平整,却依然真实。 二十八年的异国岁月早已镌刻在骨血里,唐铎不是一个容易眷恋过去的人,可那段漂泊的时光却塑造了他,他曾在苏联的飞行学校熬夜画图,一笔一划地描摹着理想的飞行路径,也曾在战地医院的走廊里处理伤员留下的油污和血迹,他在那里拿过勋章,也在那里遇见了盖妮娜。 她不是军人,也不是科学家,只是一个在文书岗位上的打字员,可唐铎记得她在食堂排队时认真数着卢布的模样,也记得她提着一篮洋葱走在利比茨克雪地上时鞋子上沾着的泥,他们的婚礼简单得不能再简单,连蛋糕都是用罐头拼出来的,可那天他记得盖妮娜笑得像秋天的阳光,不炽热,却暖得让人不舍得移开目光。 1953年回国那年,唐铎带着妻儿、带着荣誉、也带着一腔报国热情,哈军工刚成立不久,百废待兴,他担任空军工程系主任,从设备调试到课程安排,事事亲力亲为,冬天的晨跑他不缺席,即使零下三十度,也会脱下外套陪学生们跑完操场,他说身体是搞科研的本钱,说归说,其实是怕学生偷懒。 盖妮娜随他一道来到这个陌生的国度,她的中文磕磕绊绊,常把“米”说成“蜜”,把“土豆”叫成“地苹果”,惹得邻居孩子笑个不停,可她并不生气,还一边笑一边记下来,她没有工作编制,却成了大院里的“活字典”,有人收到了俄文信件,就来找她帮忙翻译;孩子们想学几个俄语单词,也都跑去她家门口敲门。 生活并不容易,粮票紧张的时候,唐铎总是默默把多余的票塞到食堂窗口,从不声张,他知道妻子带孩子吃饭常常不够,便自己少吃一顿,悄悄补上,他从不认为这是什么牺牲,只觉得这是日子本来的模样。 可现实并不总是讲情面,中苏关系变化后,盖妮娜的苏联身份变得敏感,在那个风声鹤唳的年代,外籍成了一个沉重的词,她没有做错什么,却也不得不面对来自多方的审视,唐铎知道,如果要继续留在哈军工,他必须让妻子放弃那本护照,可那不仅仅是一张证件,那里有她的童年,有她的亲人,有她的根。 唐铎没有犹豫太久,他向组织提交了转业申请,当时正值毕业季,三百多名学生等着他的课程设计指导,风洞实验也刚刚进入关键阶段,他的离开让不少人措手不及,可他知道,这不是可以权衡的事,有些选择,是必须用整个人生去承担的。 调令很快下来,辽宁大学成了他新的工作单位,他换了制服,换了办公楼,却没有换掉对航空的热情,讲课依旧用俄语教材,推导公式时依旧一丝不苟,学生们说他像从战场上下来的教授,讲起空气动力学比谁都生动。 盖妮娜也跟着他去了沈阳,她不再是军工大院里那个“苏联太太”,而成了邻里口中“会做酸黄瓜的洋媳妇”,她学着做中国菜,也教邻居做红菜汤,她在菜市场学会讨价还价,在公交车上学会为老人让座,她不再是异乡人,她成了这个城市的家人。 文化大革命来临时,风暴席卷而来,唐铎被打成“特嫌”,被迫下放农场,盖妮娜也受到牵连,有人劝她划清界限,她没有答应,她不怕吃苦,只怕失去那个曾在战地为她挡下瓦砾的男人,她用眉笔写信,用旧报纸包烤焦的列巴寄去干校,她不懂什么是政治斗争,只知道家是两个人一起守的。 1978年,唐铎恢复了军籍,也恢复了讲台上的位置,他已经年近七十,却依然坚持亲自授课,他说知识不能靠传话,必须靠传心,他穿上那套旧军装时,胸前别着的勋章已不再闪亮,衣服也磨出了毛边,可讲台上的他,依旧目光坚定,声音洪亮。 信息来源:湖南日报——唐铎:苏联卫国战争中的“中国雄鹰”;党史博采——唐铎:拥有七枚苏联勋章却没有中国勋章的“特殊”开国少将