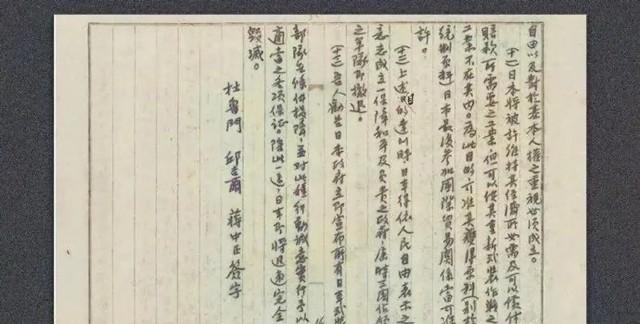

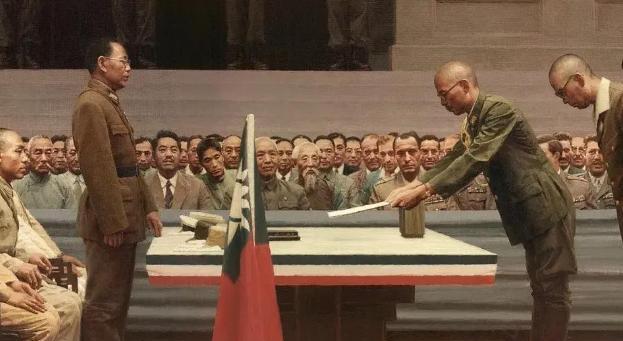

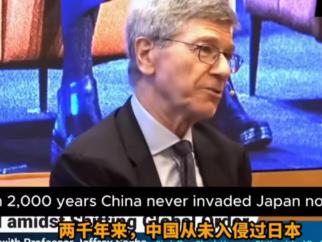

萨克斯教授一句话揭了日本的底。 哥伦比亚大学的一场公开演讲,掀起了东亚历史神经的波澜。 2025年8月初,国际知名经济学家、联合国前特别顾问杰弗里·萨克斯(Jeffrey Sachs)教授在哥伦比亚大学发表了一场关于东亚现代化进程与历史记忆的主题演讲。 原本以为是一次学术研讨,却因一句“日本的现代化是靠掠夺中国启动的”点燃网络舆论场,尤其在日本国内,引发了极大的反弹。但这句话,真的冤枉了谁吗? 萨克斯的发言并非空穴来风。他提到,在明治维新之后,日本通过《马关条约》从战败的清政府获得了2亿两白银的赔款,这笔巨额资金直接成为了日本工业化的启动引擎。 从铺设铁路、发展重工业,到组建现代军队,无不依赖这笔“胜利果实”。这一“资本原始积累”的事实,在中日近代史中早有定论,却鲜有西方学者如此直白点明。 日本媒体和部分网友将萨克斯的表态视为“对日本历史的抹黑”,社交平台上甚至出现“抵制哥伦比亚大学”的极端言论。情绪激烈,背后是对历史正当性的焦虑。说白了,是怕真相被戳穿。 如果说萨克斯教授的表态只是揭开旧伤,那么日本国内的反应则暴露了一个更深层问题:历史记忆的选择性遗忘与自我设定的受害者叙事。 在战后,日本通过和平宪法重塑国家形象,却始终未能正视侵略历史。 自1982年以来,日本教科书中关于“南京大屠杀”、“慰安妇”等表述屡次遭到修改,压缩篇幅、淡化责任,甚至出现“南京事件未被证实”的荒唐表述,已经不是一两次。而中国,从未淡忘。 历史不是一纸协议可以盖棺定论的事。追溯中日交往史,从汉代到清代,中国历朝对日军事行动寥寥无几,更多是文化输出与制度影响。 遣唐使东渡、汉字文化圈的确立,构成了日本社会的文明基底。反观日本,自白江口之战起,至二战侵华,数次对华用兵且侵略性日益加剧。 从战争频度与性质上看,主动发难的一方始终不是中国。这正是萨克斯教授所说的“掠夺式现代化”的历史语境。更值得警惕的是,历史叙述正在被民族主义话语挟持。 近年来,日本部分保守政治势力推动“修宪”与“正常国家化”进程,试图摆脱战后体制对军事力量的限制。 与此同时,京都学派等右翼学者更试图通过“文化优越论”来为日本的历史选择辩护,将战争责任模糊为“时代逼迫下的无奈选择”,将加害者形象悄然转化为“历史的受害者”。 而这,恰恰是对事实的二次侵占。从基因研究的角度看,日本民族并非单一血统,而是弥生人与绳文人长期融合的结果。近年人类学研究还显示,与中国东部沿海居民在基因结构上存在高度重合。 这本是学术层面的客观发现,却被部分极端民族主义者曲解为“文化归属争议”,甚至上升到政治层面操作,令人啼笑皆非。学术不是政治的附庸,但政治却总在觊觎学术的话语权。 在哥伦比亚大学东亚研究系内部,萨克斯的发言引发了学者间的激烈讨论。支持者认为,应当正视东亚现代化的历史路径,而非美化殖民扩张。 反对者则担心此类言论可能被“政治化解读”,影响学术中立性。然而,真正的问题是:当一段历史被反复涂改,当一个国家拒绝面对曾经的伤痕,所谓的“中立”是否本身就是一种偏袒? 萨克斯教授不过是捅破了那层被粉饰太平的窗户纸。现实也一再提醒我们,历史认知从未远离地缘政治。在今天的中日关系中,经贸往来虽频繁,但民间感情的温度始终难以回暖。 历史问题,是横亘在两国间的一道看不见的墙。尤其在美国推动“印太战略”的背景下,日本不断强化与美军事同盟地位,甚至在台湾问题上频频表态,无不与其未完成的历史清算互为因果。 如果一个国家,连自己的过去都无法诚实面对,又如何在未来的合作中获得真正的信任?历史,从来不是过去的事情,它始终活在当下。萨克斯教授的一句话,只是一次提醒。 提醒我们,不要让历史成为政治的遮羞布,也不要让学术成为民族主义的工具。中日之间,不能只有经贸与外交的表面热络,更需要面对历史的勇气与诚意。对历史的尊重,是对未来的负责。