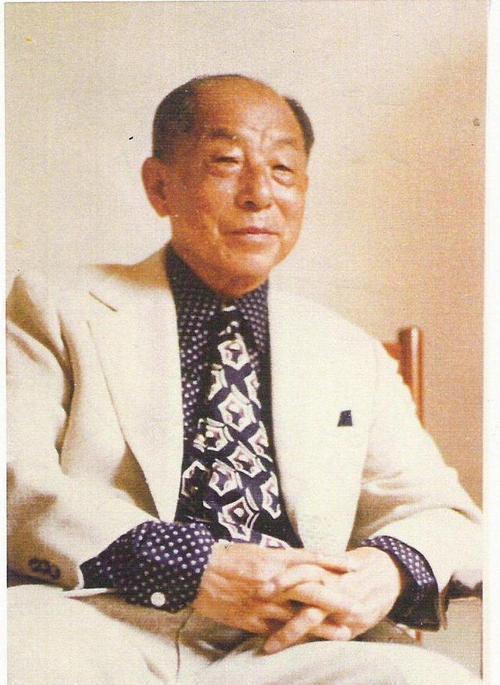

1926年,22岁的唐怡莹在丈夫离家的时候,与25岁的张学良发生了关系,几天后,她又引诱了军阀卢永祥的儿子卢筱嘉,并与他一同携带家财私奔,丈夫知晓后,宣称:“她是我的妻子,我不会离婚!” 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 唐怡莹这个名字,在民国旧闻里总带着几分争议,有人说她是“民国第一渣女”,也有人说她不过是太聪明,活得太清醒,她的人生故事,若只看热闹,的确容易被贴上标签,但若细细翻翻她经历过的风浪,那些审判就显得浅了。 她生在一个旗人世家,家族与清廷关系密切,从小在宫里长大,见识过繁华,也感受过规矩的束缚,她不是那种被时代裹挟的迷失女子,相反,她太明白自己想要什么,二十岁那年,嫁给了清室后人溥杰,这场婚姻并非出于爱情,而是家族安排,两人性格南辕北辙,婚后感情淡薄,日子虽安稳,却像困在琉璃盏里,亮着,却不暖。 那时候的唐怡莹,正值青春,聪明、能说、爱热闹,又有一点艺术修养,她并不满足于做个安分守己的王府媳妇,1926年,一个偶然的场合,她遇见了张学良,这个风头正劲的东北军少帅,年纪轻轻就掌握重兵,长相俊朗,谈吐风趣,唐怡莹被他吸引了,也许是因为张学良代表着她婚姻里从未拥有的活力与自由。 她开始关注张学良的动向,翻阅报纸,剪下他的照片和报道,装订成册,她把这个册子送出去,像是一个信号,也像是一种告白,张学良果然注意到了她,两人开始频繁接触,在那个讲究礼法的年代,这种亲近显然不被允许,但唐怡莹没有退缩,她认为自己不过是在追寻真实的感情,只是,这段关系没能持续太久,张学良终究是个将门之后,他可以一时沉迷,却不会为一个已婚女子停下脚步,几个月后,他离开京津,奔赴军务,这段情感就此戛然而止。 唐怡莹并未因此沉寂,几乎在张学良离开之后不久,她又结识了卢筱嘉,卢是军阀之后,虽不如张学良有实权,但风头也不小,唐怡莹很快与他走得极近,有人说这次她不只是为了感情,更是出于现实的盘算,她与卢筱嘉合力,将醇亲王府中的大量古董字画运往上海,那些东西价值连城,是清室遗留的珍贵藏品,他们用这些换来了大量现金,在上海租下洋房,过起了奢靡的生活。 这件事在京城引起轩然大波,溥杰得知后,却没有选择断绝婚姻,他公开表示不会离婚,这背后当然不是出于柔情,而是政治上的考量,当时日本关东军正扶持伪满政权,试图控制清室后人,若溥杰主动解除婚姻,日本方面便有理由安排新的联姻对象,他清楚,一旦让步,整个家族的命运就更难掌控,唐怡莹的身份,反倒成为一道屏障,阻止了外界的进一步渗透。 而在上海的唐怡莹,风光没有维持太久,卢筱嘉家道中落,两人关系迅速破裂,卢筱嘉开始对她冷淡,甚至将剩余财物据为己有,唐怡莹被赶出洋房,昔日的风光一夕消散,她去寻求帮助,却四处碰壁,曾经靠近她的那些人,要么避之不及,要么冷眼旁观,这是她人生的另一个转折点。 她没有崩溃,而是选择了另一条路,她开始重新拿起画笔,学习山水画,曾经的她也许只是借画抒情,如今却是将画作为谋生手段,她搬到香港,靠教国画与普通话维生,她的画风逐渐成熟,带着浓厚的宫廷气息,却又多了几分距离感,她很少画人,只画庭院、城墙、角楼,那些画看着寂寞,却极有力量,仿佛在诉说一个被时间封存的秘密。 她晚年过得并不富裕,曾有人在香港街头看到她,提着画筒,步子缓慢,却神情坚定,她教学生时从不敷衍,板书整齐,技法细致,画展上,她不谈过往,只展示作品,有人问她,哪幅画最让她自豪,她答得很简洁——“那本剪报”,那是她与张学良短暂交集的见证,也是她年轻时最真实的情感流露。 1993年,唐怡莹在香港过世,身边没有亲人,也没有遗产,她把仅剩的几幅画作捐给当地文化机构,画展名为《宫墙之外》,展品中依然没有人物,只有空旷的庭院和斑驳的砖墙,观者站在画前,仿佛听见了一个时代的回声。 信息来源:人民网——张学良口述情史:前后有11个女朋友,就是情妇;长春晚报——第一位夫人:风流女画家唐怡莹出身名门