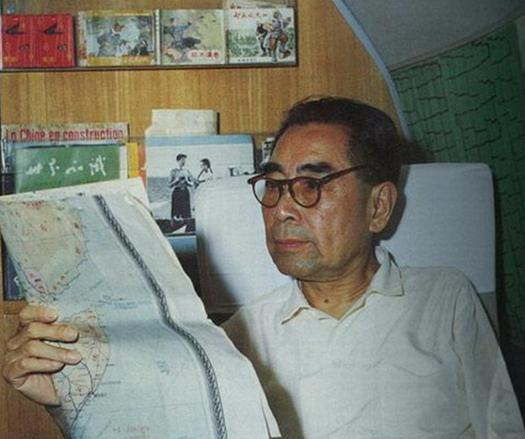

1963年周总理访问埃及,大使陈家康的夫人给周总理洗衣服时,突然脸色大变,怒气冲冲的去找丈夫:给我笔钱,我要给周总理买三件新衣服! 这位大使夫人之所以情绪如此激动,是因为她在打开周恩来总理的行李,准备清洗换洗衣物时,被眼前看到的情景惊呆了。 箱子里的几件衬衣,领口和袖口已经出现了破损的毛边,内衣和袜子更是布满了细细密密、颜色各异的补丁。 她无法把这些陈旧到近乎寒酸的衣物,与一位大国总理的身份联系起来。在震惊和心疼之下,她才向丈夫提出了那个坚决的要求。 而这个插曲,也只是揭开了周恩来总理一个长久以来的秘密的一角。 这个秘密,就藏在他那个跟随他走遍世界的旧皮箱里。无论是在哪个国家进行访问,这个箱子总是由警卫人员严密看护,不允许任何外人靠近。 这种超乎寻常的戒备,让许多外国宾馆的服务人员充满了好奇。他们私下里议论纷纷,猜测这个箱子里装的究竟是什么。 有人觉得里面一定是关系到国家命运的机密文件,也有人认为,里面或许装着中国用来援助其他发展中国家的大量现金。 但中方随行人员对此总是笑而不答,更增添了它的神秘感。 实际上,箱子里的东西简单得令人难以置信。除了几件换洗的衣物外,最占地方的是一床普通的旧棉被。 原因竟是周恩来总理睡不惯国外宾馆里过于柔软的床铺,也不想因为自己的生活习惯给东道国增添麻烦,所以长年坚持自带被褥。 而之所以要如此严密地守护这个箱子,真实原因让人心酸:就是为了遮盖那些过于破旧的衣物,避免在国际上引起不必要的议论和猜测,从而维护国家的形象和尊严。 那些衣物的陈旧程度,是常人难以想象的。他有一件棉质睡衣,因为常年穿着,表面的绒毛早已被磨光。 由于周总理习惯睡前靠在床头批阅文件,背部的位置被磨得非常薄,破了就补,补了又破,最后整片后背都换过布料,而新的布料上又开始累积新的补丁。 他的袜子也是一样,脚掌部位最容易磨穿,卫士们不得不定期为他缝补,久而久之,这些警卫都练出了一手熟练的针线活。 一条毛巾用到薄得透光,他便让人从中间剪开,将还算结实的两头缝起来继续用。 与这些极度节俭的私人物品形成鲜明对比的,是周恩来总理在公众面前无可挑剔的仪表。他总是将中山装熨烫得笔直,皮鞋擦得一尘不染,并且坚持每日刮须理容。 他认为,保持衣着整洁是对他人的一种尊重,是一种基本的礼仪。这种巨大的反差,外人无从知晓,只有最亲近的工作人员才明白。 他的节俭并非个人吝啬,而是与整个国家的命运紧密相连。开国大典前夕定制礼服,他谢绝了进口料子,坚持选用国产面料。 当他得知上海成功制造出第一批国产手表后,他立刻自费购买了一块,并自豪地佩戴着它出席各种外交场合,他要用自己的实际行动支持刚刚起步的民族工业。 在这种精神的感召下,他身边的工作人员也形成了自觉的纪律,每次出访,从没有人用国家的外汇去购买私人物品。 驻埃及大使夫人最终还是自费买来了三件新衬衣,想让总理收下备用。周恩来微笑着婉拒了,他表示自己的衣服还能穿。最终,这三件新衬衣被原封不动地退了回去。 从六十年代到七十年代,周恩来总理有整整十年没有添置过新衣。 直到1971年,为了接待即将到访的美国客人,他才同意制作了一套新的中山装。这也是他人生中最后的一套新衣,陪伴他走过了生命的最后岁月。 当他离世时,这套衣服的边缘,也已经因为长期的穿着而磨损了。 这位我们敬爱的新中国总理,他将体面与尊严呈现在世界面前,却将清贫与律己留给了自己,他的一生,就是对“鞠躬尽瘁”这四个字最朴素、也最深刻的诠释。 信源:红色津沽—典藏自制台灯、旧提盒和破衬衣,周恩来日常节约的点点滴滴

评论列表