为什么许多美国人初到中国时表情严肃、不苟言笑?因为他们猛然发现,西方媒体构建的认知框架与现实之间存在着巨大鸿沟。当纽约大学教授詹姆斯在福田高铁站颤抖着举起手机拍摄自动检票闸机时,他撰写的《中国科技威胁论》教材中"落后二十年"的论断,正在被眼前的技术应用彻底颠覆。

初抵中国的美国游客常呈现一种"学术凝视"状态:紧绷的嘴角、快速转动的眼球,仿佛正在解密某种未知文明。干净的地铁站里,扫码进出的老者、自动驾驶出租车、无处不在的数字支付,这些场景与他们脑海中"污染、技术滞后"的刻板印象形成强烈反差。世界银行数据显示,2023年中国不仅人均GDP突破1.2万美元,5G基站数量全球领先,高铁总里程更是超过4.5万公里——这些事实早已超越了西方媒体构建的认知坐标系。

长期以来,西方媒体的叙事体系如同精密设计的认知滤镜:CNN聚焦社会矛盾,BBC热衷环境问题,福克斯新闻则渲染"技术窃取"。这种标签化报道使45%的美国人至今认为中国是"自行车王国",38%的人想象中国人无法使用信用卡。当现实打破这种叙事时,认知失调带来的心理冲击超越了单纯的文化震撼:上海中心大厦632米的天际线、自动驾驶出租车的平稳运行、七十岁老人熟练的扫码付款,这些场景已超出他们认知地图的标注范围。

更深层的冲击来自社会秩序的对比。习惯了治安堪忧的美国城市居民,在中国却目睹凌晨两点的便利店灯火通明,地铁站井然有序,警察巡逻不带枪却维护着高效治安。这种"自由"与"秩序"的平衡,颠覆了他们"高压社会"的认知框架。德国工程师在中关村的感慨"我们被骗太久了",并非单纯的技术惊叹,而是对整个认知体系的质疑。

这种认知重构的过程遵循着心理适应规律:初始的震惊(如磁悬浮列车的超现实体验),继而引发反思(社交媒体上引发的"特效质疑"),最终走向主动代言(从英国游客的"中国式轻松"到美国博主开设的"未来中国"频道)。中国的智能城市、5G基建等硬件输出,实质是传递着一种"效率与人文并重"的生活方式。当美国网民在TikTok上展示废品回收大爷的二维码时,评论区的"AI质疑"恰恰暴露了信息茧房的深度。

这种沉默并非冷漠,而是认知解构与重构的必然阶段。当学者们在街头见证与教材完全相反的现实时,他们的沉默标志着认知重构的开端——这不仅是对技术差距的承认,更是对整个叙事体系的重新评估。这种发自内心的醒悟,比任何意识形态输出都更具穿透力,因为它源于不可辩驳的现实体验。

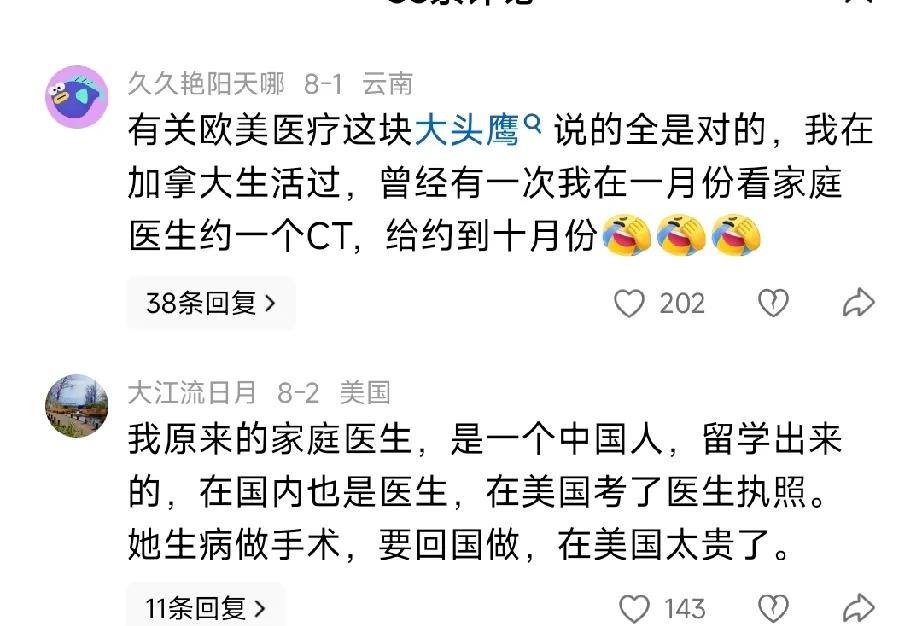

评论列表