梁衡先生是著名学者、新闻理论家、作家。我和他同为人民大学的校友,毕业后都在报社做记者,又都从记者成为作家,屡有交集。梁衡曾担任人民教育出版社统编教材的总顾问,其所著《晋祠》《壶口瀑布》《夏感》《青山不老》《把栏杆拍遍》等60多篇文章入选大中小学教材。适逢梁衡新闻与文学作品学术研讨会召开,我想讲讲这位著名作家的故事。

说起梁衡新闻与文学作品学术研讨会的召开,我特别高兴。因为这是大家盼望已久的一件事,也是新闻界和文学界的一件盛事。说特别高兴,是因为我有一点得意:我是最早提出这样一个命题的,即梁衡先生是“从记者到作家,从高原到高峰”的代表人物,是在新闻与文学两个领域都取得巨大成功的领军翘楚。梁先生是认可我这个论断的,说个小事来佐证一下:八年前我的散文集《总有一条小河在心中流淌》即将由作家出版社出版,责任编辑希望有篇名家写的序言,我毫不犹豫就想到了梁总,但没想到的是他从未给人写过序,也不想破了规矩。我不甘心,怎么“磨”他呢?我说,我和您同为人民大学的校友,又都是从新闻记者起步,然后成为作家的,您是这支队伍的领军人物啊!有多少青年记者将来也要走这条路,您不帮助提携一下吗?哈哈,梁总的序言到手了。在几年前常州觅渡书院挂牌暨梁衡作品学术研讨会上,我专门就“从记者到作家,从高原到高峰”这个论题,探究梁衡先生在新闻与文学“两栖”道路上的艰苦跋涉,从而取得最终成功的。

我熟悉的梁衡先生

梁衡先生是一本大书,他在新闻、文学、哲学、教育、管理、绘画等多领域取得的学术成就和建树,不是我一篇论文能够完成的,甚至不是我们的研讨会能够完成的。我仅就我熟悉的梁衡先生谈一点感受,这感受十分鲜明,就是我题目上提出的论点:梁衡,其人其文“从记者到作家,从高原到高峰”。

作为与梁衡同时代、同时期的新闻人,我们又都毕业于同一所大学——中国人民大学,我很早就关注着这个名字:本报记者梁衡、国家新闻出版署副署长梁衡、人民日报副总编辑梁衡、全国人大代表梁衡,最后是著名作家、学者梁衡。我冒昧地推想,梁衡老师对记者、作家的头衔是心安理得的,或者说是欣然接受的。

新闻人的文学路径

梁衡是从记者迈入作家行列的,他在名记者这个高原上,又努力攀上了著名作家的高峰。

先说说什么是好记者、名记者。我认为,任何时代、任何环境下,一个人民的记者必须是有情怀的,一是家国情怀,秉持正义,为人民鼓与呼,所谓“铁肩担道义,辣手著文章”。我在人民大学新闻系当学生时,有机会去采访人民大学的老校友、我党的马克思主义理论家、时任中共中央党史研究室副主任的廖盖隆先生。走进他的书房,就见到了这副明代学者杨继盛的对联。廖老说,大家都知道李大钊写的是“铁肩担道义,妙手著文章”,其实,担道义就需要“辣手著文章”,像鲁迅先生那样。再有,就是一个有理想、有追求的记者,还应有一种文学情怀,这是所有写作者记录时代、悲悯人生、忠于生活、歌颂真善美的基本要求。

我们归拢一下现当代一些著名作家,都曾做过记者,或说是记者出身,刘白羽(《长江三日》)、魏巍(《谁是最可爱的人》)、浩然(《艳阳天》等),前些天读著名诗人臧克家先生的全集,他也做过随军记者,抗战时期发表过大量新闻报道。写出过《挥手之间》散文名篇的方纪,当时也是延安的一名记者。同样是从记者成为作家的中国作协原副主席、著名作家高洪波认为,由新闻转入文学是无障碍通道,古今中外皆是。他还说过这样一段话,梁衡从记者转为作家一个重要的桥梁人物是冯牧先生。上世纪九十年代,时任中国作协副主席的冯先生力推梁衡的文学作品,肯定他的散文理论,并亲自主持召开梁衡作品讨论会。当时梁衡刚从一线记者调任新闻出版署工作。这是一个文学老前辈对新闻界文学人的支持与鼓励。冯牧先生也曾是战地记者,他的代表作是《八千里路云和月》。最近读日本作家齐藤孝治的《聂耳传》,一看作者介绍,齐藤先生以前也是做记者的。当然,外国作家中从记者到作家的,最成功的是写出了《老人与海》的美国作家海明威。

我的感觉,大凡后来成就了自己的文学理想,成为读者公认的知名作家的,他们在当记者的时候,就埋下了文学的种子,他们自身的文学修养,有助于他们写出的新闻稿更生动、更传神、更容易抓住读者。

大家都熟悉的名记者、大作家穆青,就是在写出了无数篇新闻稿的基础上,抓住机会,发挥才干,经过十次修改(周原语),最终完成了《县委书记的榜样——焦裕禄》这篇经典作品,从而站上了高峰。

新闻与文学“两栖”道路上的跋涉

1982年,梁衡在记者的岗位上,在完成了报社交给他的新闻采访任务后,他遇见了晋祠,于是他的文学情怀勃发,那支早已从新闻向文学倾斜的钢笔,写出了一行行优美的文字。我认为,1982年《晋祠》的诞生,标志着梁衡从记者迈入了作家的行列,正是这篇纯文学作品,开启了他从高原到高峰的攀登。梁衡总结自己走过的道路时,说了这样一段话:“从新闻转向文学。正所谓歌不能尽意,则舞之蹈之。新闻囿于事实、限于时效,常不能尽抒胸臆。而它最近的一个邻居就是文学,同为文字工作,记者很容易转型为作家。我的文学创作完全脱胎于新闻这个母体。题材为新闻采访时顺便所得,而目的则是为我的采访对象继续深层服务。”

前些年,我的母校中国人民大学新闻学院请我回去给同学们做个讲座,他们给我定了个题目《从记者迈入作家行列》。正合我意,我专门讲了这样一段话:我特别推崇一位从记者成为作家——优秀作家——伟大作家的人,他就是梁衡老师。当记者,他在上个世纪80年代,深入基层或者说“底层”,分别写出了《一个农民养猪专家的故事》发在《光明日报》上,引起极大轰动,竟收到5000多封来信。这篇稿还得了当年的全国好新闻奖,即今天的“中国新闻奖”。此外,新闻通讯《一个冷静的企业家》,还有“一个备好棺材去栽树的人”等,都是青年记者梁衡的力作、代表作。从记者到作家,他的文学作品《觅渡,觅渡,渡何处?》《大无大有周恩来》《张闻天:一个尘封垢埋却愈见光辉的灵魂》等,都会在中国历史发展的进程中占据一定的位置。”那次讲座是宏观的,我还为同学们——未来的新闻记者们,列出了一个方阵:可以说,在梁衡这面大旗下,和他同时代的一批记者迈入了作家行列,他们中有张胜友、彭程、韩小蕙、李青松、刘庆邦、沉石、夏立君、胡健、高红十、王谨、刘连书、徐红等,蔚为大观!

一个记者想当作家的大有人在,因为都是在用笔写作,其文章都会在报刊上发表。一般情况下,记者偶尔写出了一两篇文学作品,比起普通作者的“投稿”来说,是有一定“捷径”的,比如梁衡青年时期的文学创作,有的就是直接拿给记者站楼下的一家刊物编辑部的。编辑是熟人,可用的稿子即留下,用不上的直接退稿。这要比众多靠投稿然后等着回复的作者幸运多了。我自己的经历也类似,在报社一线当记者,一次写了篇邓小平参加义务植树的报道,版面编辑还配发了我拍照的一幅新闻照片:小平同志和小孙女同植常青树。见报的当天,报社的副刊编辑就来找我,约我写一首儿童诗。我随即写了《我和爷爷去种树》,北京日报的“小苗”副刊发表后影响很大,被收入多种儿童诗选本,至今网上仍有为这首儿童诗谱曲的歌曲传唱。还有一次,报社文艺部搞报告文学征文,我中午在食堂排队时,排在我身后的一位文艺部编辑说,可逮着你了,写一篇呗。这种约稿催人努力,成功率也高。

然而,新闻与文学、记者和作家,是有着很大不同的,可以说需要一个“质”的飞跃。学者型作家董岩在梁衡传记《孤帆觅渡》一书中,生动、翔实地记录了梁衡先生这个“质”的飞跃的整个过程。是不是有这样一个规律:欲想成为一个作家,必先“苦其心志,劳其筋骨”,让他跌入深谷,向死而生?在当记者的高光时刻,梁衡遭到诬陷,被迫停下了手中的那支记者的笔。暂时不能以“本报记者”发稿了,上帝为他打开了另一扇窗——文学创作之窗。我自己的经历也与梁兄何其相似!当了8年记者,评选上社级先进工作者,并被列为报社的第三梯队后的某一天,突然被通知停下手里的工作,放到夜班做校对工作。我也是在这样的“谷底”,开始转向文学写作的。我以为,这个艰难不易,十分折磨考验人的“过程”,某种意义上,恰可作为梁衡先生带给我们的新闻与文学“两栖”成功的启示与思考。

梁衡吾师

我在北京日报社主办的《新闻与写作》当主编时,就去国家新闻出版署找梁署长约稿,得到他的大力支持。不久,报社把我调到副刊部,我在主任的位子上二十多年,一直干到退休,其间最愉快的就是编发梁衡老师的大作。日报副刊部的编辑都知道,梁衡的作品就是质量的保证,肯定放版面的头题,而且基本上一个字不动,因为稿子是经主任精心编辑过的。审阅(从工作程序上不便说拜读)、编辑梁衡老师的作品,是一种享受,我从中汲取营养,获益多多。读者大多知道,梁老师写过一篇《二死其身的彭德怀》,我编发过同样精彩的另一篇他写彭德怀的散文。那是他去山西左权寻访八路军总部,在崎岖的山路中蓦然回首,发现一座山峰形状酷似彭大将军手拿望远镜在指挥战斗,于是望景生情,一篇美文一挥而就。这篇稿子到了我手里,读后被一种理想之火点燃,我想都没想就改了文章的标题:《我凝望一座山峰》。这是我读过此文的第一感觉,我要直抒胸臆。文章见报后引起热烈好评,我给梁先生寄样报时,才觉得有所不妥,我擅自改题未经作者同意啊。好在他胸襟宽广,没有怪罪。后来我为一家出版社主编一本散文选,又选入了此文。我借机问梁总:“您这篇文章题目要换吗?”他说:“挺好的,不换了。”

梁衡的名篇《张闻天:一个尘封垢埋却愈见光辉的灵魂》,最初发表在2011年5月号的《北京文学》上,我读后感到非常震撼。我觉得这是一个真正的中国共产党人为另一个忠诚党的事业、理想却蒙冤一生的同志加战友的惊天呐喊!这篇丰碑似的文字,比任何一级文件都要强大,它代表了正义对邪恶的鞭笞,它就是历史终于等来的那声振聋发聩的钟声。文章开篇说:

从来的纪念都是史实的盘点与灵魂的再现。

中国共产党建党90周年了。这是一个欢庆的日子,也是一个缅怀先辈的日子。我们当然不会忘记毛泽东、邓小平这两位使国家独立富强的伟人;我们不该忘记那些在对敌斗争中英勇牺牲却未能见到胜利的战士和领袖;同时我们还不能忘记那些因为我们自己的错误,在党内斗争中受到伤害甚至失去生命的同志和领导人。一项大事业的成功,从来都是由经验和教训两个方面组成;一个政党的正确思想也从来是在克服错误的过程中产生的。恩格斯说,一个苹果切掉一半就不是苹果。一个90年的大党,如果没有犯错并纠错的故事,就不可能走到今天。当我们今天庆祝90年的辉煌时,怎能忘记那些为纠正党的错误付出代价,甚至献出生命的人。

这其中的一个代表人物就是张闻天。

我当时想的是,这么精彩的一篇力作,仅仅发在文学刊物上有点遗憾,《北京文学》的读者群毕竟有限,我要把它转发在《北京日报》上。当时我们的日报发行数是50多万份,而且每天清晨都直送中南海。但我们副刊最大的权限是一块整版,就是一个版只发这一篇文章,最多是六七千字。梁总的全文一万多字,需要删节。我自认算是个资深编辑了,还得过全国报纸副刊编辑的“孙犁奖”,但梁衡的大作可谓字字玑珠,要删去近一半文字,又不能伤筋动骨,对我是个很大的考验。我反复阅读原文,思绪跟着作者波动,读到泪水难抑的段落便用笔划出来,整整一个工作日,我编好了稿件,拼版出了大样。打电话给作者,告知删改的情况。梁衡老师问,有一段我写作时忍不住流泪了,这段保留了吗?我马上说:“保留了。”梁老师问,你知道哪段?“知道,我念给您听。”这就是全文的最后一章《还汝洁白漫天雪》。

大手笔梁衡是这样写的:

2011年元旦,我为寻找张闻天的旧踪专门上了一次庐山……

第二天一觉醒来,好一场大雪,一夜无声,满山皆白。要下山了,我想再最后看一眼177号别墅。这时才发现,从我住的173号别墅顺坡而下,就是毛泽东1970年上山时住的175号别墅,再往下就是1959年彭德怀住的176号和张闻天住的177号。三个曾在这里吵架的巨人,原来是这样地相傍为邻啊。1970年毛泽东曾在175号住了23天,每日出入其间,抬头不见低头见,睹“屋”思人,难道就没有想起彭德怀和张闻天?现在是冬天,本就游人稀少,这时天还早,177号就更显得冷清。新楼的山墙上镶着重建时一位领导人题的两个字:“秀庐”。我却想为这栋房子命名为“冷庐”或“静庐”。这里曾住过一个冷静、清醒的思想家。当1959年庐山会议上的多数人还在头脑发热时,张闻天就在这座房子里写了一篇极冷静的文章,一篇专治极“左”病的要言妙道,这是一篇现代版的《七发》。我在院子里徘徊,楼前空地上几棵孤松独起,青枝如臂,正静静地迎着漫天而下的雪花。我在心底哦吟着这样的句子:

凭子吊子,惆怅我怀。寻子访子,旧居不再。飘飘洒洒,雪从天来。抚其辱痕,还汝洁白。水打山崖,风过林海。斯人远去,魂兮归来!

我转身下山,一头扑入飞雪的怀抱里,也迈进了2011年的门槛。这一年正是中国共产党建党90周年,张闻天诞辰111年。

刊载这篇重磅文章的,是2011年7月12日的《北京日报》。一石激起千层浪,报社内部好评如潮,读者更是反响强烈。让我欣慰的是,人民网、中国作家网等这么多年都保留着这篇文章,来源写着:北京日报。

梁衡先生还为北京日报的“理论周刊”“北京杂文”版及《新闻与写作》杂志写了大量精彩文章,这里不一一赘述。

梁衡吾师,从记者到作家,是历史选择了他;从高原到高峰,是他对人民、对人生的坚定回答。

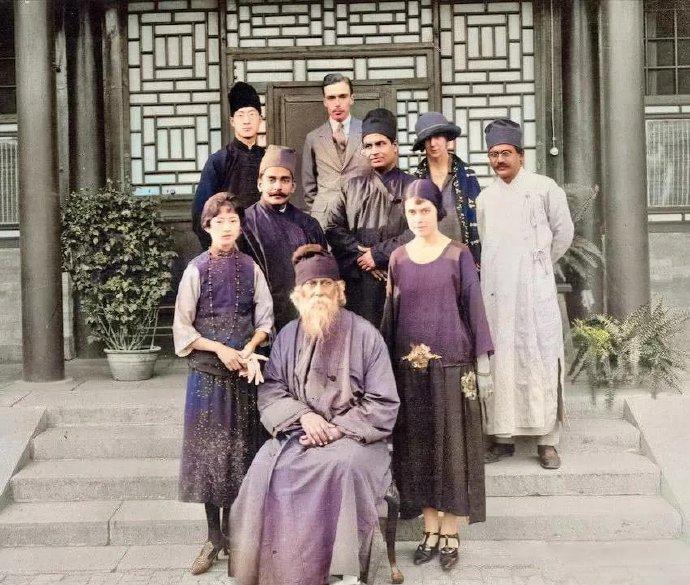

图1

图2

图3

图4

图5

图1:1969年大学毕业后,梁衡在内蒙古农村锻炼

图2:2008年到301医院看望季羡林先生

图3:梁衡主要著作

图5:梁衡近照