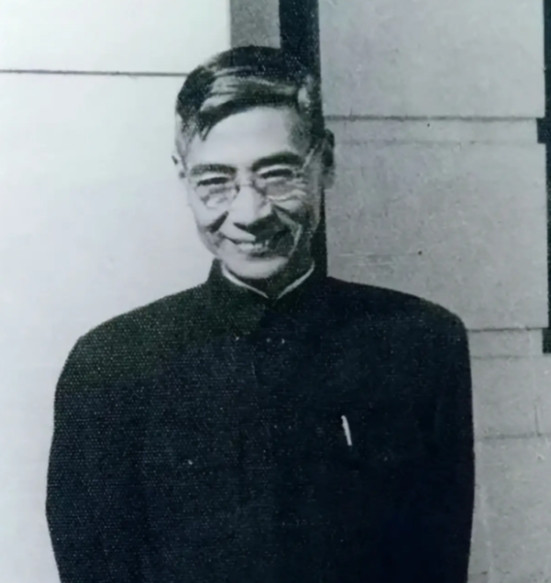

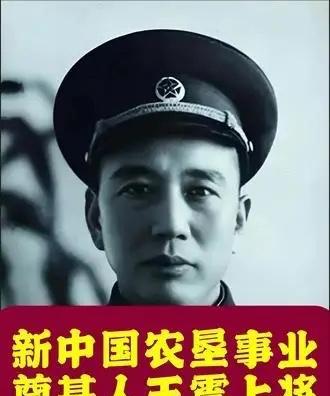

1972年,日本考察攀钢,提出用优质钢材换取废弃高炉渣的请求。周总理在得知这一消息后,果断拒绝,亲自批示:“坚决不换”。 1972年,中日关系刚迈出关键一步。田中角荣访华,促成两国邦交正常化,双方开始在经济、技术等领域展开交流。这一年,日本工业考察团来到四川攀枝花钢铁公司。攀钢是新中国工业的骄傲,从动工到出钢仅用一年,填补了国内钢材生产的巨大缺口。考察团由中日双方工程师组成,重点参观了炼钢生产线和高炉设施。日方专家对攀钢的效率频频点头,双方交流技术经验,气氛融洽。然而,在考察尾声,日方突然提出一个让人意外的请求:用日本生产的优质钢材,换取攀钢堆积的废弃高炉渣。 这个请求听起来匪夷所思。当时,优质钢材是稀缺资源,日本工业已小有成就,他们为何愿意拿高价值的钢材换一堆“没用的”高炉渣?攀钢工人对高炉渣再熟悉不过,这些灰黑色的渣块是炼钢副产品,堆在厂区边上,平时无人问津。日方的提议让工人犯了难,他们没有权限决定,只能上报上级。消息很快传到北京,周恩来总理亲自过问此事。 周恩来并非冶金专家,但他外交经验丰富,敏锐察觉到日方的请求不简单。优质钢材换废料,背后必有蹊跷。他当即指示,拒绝日方的提议,并要求将高炉渣送往科研机构分析。就在此时,令人震惊的事情发生了:部分日本考察员私自前往攀钢的废料处理场,试图带走高炉渣样本。这一举动被工人发现,立即制止,更加证实了周总理的判断:高炉渣绝非普通废料。 科研人员迅速展开分析。实验室里,他们将高炉渣碾碎,逐一检测成分。结果显示,这些渣块中含有钒、钛等多种稀有金属。当时中国技术有限,尚无法有效提取这些资源,而日本显然已掌握相关技术,试图以低成本获取宝贵原料。周总理的果断决策,保住了国家资源,避免了利益流失,也为后续技术研发争取了时间。 周恩来的拒绝,体现了他的战略眼光。当时中国工业基础薄弱,技术落后,但他在有限信息下,迅速判断出高炉渣的潜在价值。他的批示“坚决不换”,不仅是一句指令,更是对国家利益的坚定捍卫。这件事也反映出新中国在工业建设中的艰辛。攀钢的建成,凝聚了无数工人和工程师的心血,短时间内实现从无到有的突破,本身就是奇迹。而高炉渣从“废料”到“宝藏”的转变,离不开科研人员的努力和国家的长远规划。 科研成果逐步显现。钒钛提取技术的突破,让中国在高端材料领域占据一席之地。这些金属被用于制造飞机引擎、导弹外壳等关键部件,极大提升了工业实力。攀钢也从单一的钢铁生产,扩展到资源综合利用,成为中国西部工业的标杆。1970年代的攀钢,厂区机器轰鸣,工人挥汗如雨,科研人员在实验室埋头钻研,共同书写了中国工业的崛起篇章。