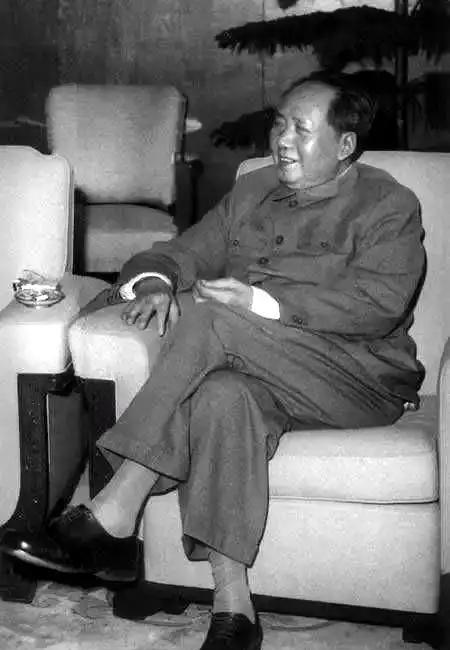

1969年7月,毛主席问高碧岑:“中国北临苏联,南临印度,东临日本,如果他们联合起来,从四面八方攻击中国,我们怎么办?” 1969年的中国,处在一个极其危险的十字路口,那一年,世界的风吹向中国的每一个边界线,也吹进了北京中南海的一间小屋,表面上看,国内还算平静,但谁都知道,外部的压力已逼近极限。 北方的苏联正调动重兵沿边境部署,珍宝岛上的枪声刚刚停歇,可苏军的战斗姿态却愈发强硬,从黑龙江到新疆,边境线上到处是铁甲车队和密集的军营,甚至还有能挂载核弹的轰炸机盘旋在天边,这不是普通的军演,而是一场随时可能爆发的高烈度战争的前奏,苏联显然已经不把中国当作盟友看待,而是一个必须压制的对手。 南边的印度虽然没有立即的战争动作,但边界问题一直悬着,自从1962年那场中印战争结束后,印度并没有放弃它对藏南地区的控制企图,甚至在克什米尔、锡金等地不断加强军事存在,更令人担忧的是,印度在1969年与苏联签署了一份合作条约,表面上是和平友好,实则意味着在对华政策上,印度正在向苏联靠拢。 东边的问题则更为复杂,日本没有直接与中国发生过冲突,但它背后的美国却是极强的存在,美军在日本设置了多个军事基地,从横须贺到冲绳,这些港口和机场几乎可以在数小时内转为攻击平台,而在台湾,美国依然支持蒋介石政权,持续鼓励其“反攻大陆”的梦想,美军的力量、台海的紧张、日本的战略位置……这些因素交织在一起,使东线变得难以安心。 而在这一切的背后,是美国这个冷战时期的超级大国,中国当时正支援北越对抗美国,双方虽然没有正面战争,但实际上已经处在敌对状态,中美之间几乎没有外交往来,连最基本的沟通渠道都被切断,中国仿佛被包围在一个巨大的外交孤岛里,四面八方都是威胁。 面对这种局面,中国没有选择退缩,也没有简单地等待突发事件的来临,从60年代中期开始,中国就已经开始布局一个庞大的后备计划,这就是“三线建设”——将重要工业体系、科研单位和军事设施,从东部沿海迁往西南和中部的山区,那些地方地势险要,山多洞深,是天然的屏障,许多工厂干脆建在岩洞里,火车直接驶入山体中的车间,工人和技术员们带着全家迁往深山之中,条件艰苦,但他们知道,这不是普通的搬迁,而是一场关系到国家命运的战略调整。 与此同时,中国并没有放松对核战略的投入,从1964年成功试爆第一颗原子弹开始,到1967年氢弹试爆成功,再到1969年具备初步核打击能力,这一过程虽然艰难,却极大提升了中国的国际地位,当时的核武数量虽不算多,运输能力也有限,但在极端情况下,可以达到“最低限度威慑”的效果,也就是说,即使敌人拥有更强的核力量,中国也有能力进行反击,让对方为攻击付出沉重代价。 在军事准备的同时,中央高层也开始进行更深层次的战略讨论,当年,在中南海的武成殿,一个由几位元帅组成的小班子悄然成立,他们没有宣传,也没有声张,只是日复一日地阅读情报、分析局势、推演各种可能发生的战争场景,他们得出的一个重要结论,是中国当前最大的威胁不是美国,而是苏联,这个判断一出,意味着中国要重新评估自己的外交方向。 尽管中美之间关系冰冷,但中国领导人意识到,美国和苏联之间的矛盾远比中美之间的更为深刻,两国都在冷战中争夺全球影响力,谁都不想让对方做大,而中国,恰好夹在这两者之间,如果能适时与美国改善关系,那么就可能打破苏联对中国的压力。 这一战略判断并非空穴来风,早在1960年代初期,中国就已经开始尝试与一些中立国家建立联系,比如巴基斯坦、罗马尼亚等,到了1969年,中国悄悄恢复了与美国在波兰华沙的“外交接触窗口”,虽然这些会谈没有立刻带来成果,但它们为后来的突破埋下了伏笔。 真正意义上的转折点出现在1971年,在日本名古屋举办的世界乒乓球锦标赛上,中美运动员之间的一次友好互动,意外掀起了中美正式接触的序幕,随后,美国派出国家安全事务助理基辛格秘密访华,与中国领导人会面,商讨恢复两国关系的可能,这是一次试探,也是一次布局,1972年,美国总统尼克松亲自访问中国,成为第一个踏上中国大陆的美国总统。 这次访问极具历史意义,在短短几天内,中美双方签署了《上海公报》,正式宣布两国关系开始正常化,对于中国来说,这不仅仅是外交上的一次成功,更是战略上的一次巨大胜利,苏联原本在中国边境上的军事部署开始悄然收缩,原本紧绷的战争弦也得以稍稍放松。