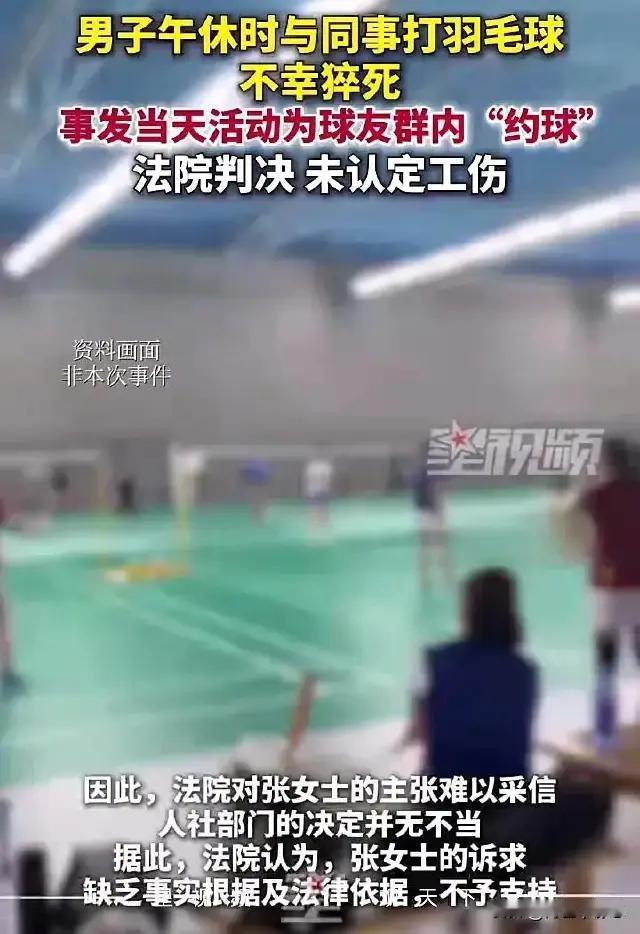

北京,李先生是某公司的高级业务经理,事业有成。去年1月的一个工作日,时间来到上午11时30分,正值午休。李先生与公司的董事兼总经理赵某等五人,相约前往公司附近的羽毛球馆,享受片刻的运动时光。 然而,谁也没想到,这场看似平常的球局,竟是李先生生命的终点。在下场休息时,他突然倒地,不省人事。尽管同事们紧急将其送医,但最终抢救无效,医院宣布其因“心源性猝死“死亡。 一个幸福的家庭,就此崩塌。悲痛之余,李先生的妻子张女士认为,丈夫是在为公司活动备战期间,由公司领导组织的活动中出事的,理应被认定为工伤。 于是,公司向人社部门提出了工伤认定申请。但人社部门经过调查后,作出了不予认定工伤的决定。 为了替亡夫争取权益,张女士将人社部门告上了法庭。她提出的理由是:打球的微信群是由公司董事赵某建立的,当天的活动也是由赵某组织并预定场地,且这一切都是为了备战公司内部即将举行的羽毛球比赛。她认为,这完全符合应被认定为工伤的情形。 然而,在法庭上,公司方却给出了截然不同的说法。公司代理人否认当天活动是为备战比赛而组织,并指出,涉案的微信群并非公司官方组建,而是一个非正式的“球友群“,群里甚至有非公司员工。 午休时间约球,是员工多年来形成的自发习惯,谁想组织、谁愿参加,全凭自愿,当天的活动具体由谁组织已不清楚。 法院在审理后认为,要判断一项活动是否为“单位组织“,通常需要具备一些典型特征,例如事先的正式通知、有明确的组织安排、统一的后勤保障等,其核心是要体现“用人单位的意志“。 在本案中,法院综合所有证据后认定: 1. 群组性质: 涉案的羽毛球微信群,更像是一个基于共同爱好而建立的社交群,而非公司为特定工作目的建立的官方工作群。 2. 活动性质: 事发当天的活动,从沟通方式上看,仅是一次群内的非正式“约球“,缺乏证明其与公司内部比赛有直接关联的有力证据。 3. 缺乏强制性与组织性: 活动遵循自愿原则,没有体现出公司层面的统一组织和强制要求。 因此,法院认为张女士主张的“公司组织备战“缺乏事实根据,难以采信。人社部门作出的不予认定工伤的决定,程序合法,结论并无不当。最终,法院判决驳回了张女士的全部诉讼请求。 这份判决令人惋惜,却也提供了对“工伤“认定的清晰解读。它告诉我们,工伤认定绝非仅看“是否和同事在一起“,而是有着严格的法律标准。 根据中国《工伤保险条例》,认定工伤通常需要满足三个核心要素:工作时间、工作场所、因工作原因。 在本案中,“工作时间“发生在午休,本身就存在一定争议;“工作场所“在公司外的羽毛球馆,显然不属于常规工作场所。 因此,案件的唯一突破口就在于“工作原因“。张女士试图证明的,正是这次球局的“原因“是为了公司的工作利益(备战比赛)。 一旦这个原因成立,那么时间和场所的限制就可能被突破,视为工作的延伸。然而,法院最终未予认定,使得“工作原因“这一关键要素缺失,工伤认定便无从谈起。 这一悲剧提醒我们,在享受与同事的工余情谊时,也应对个人行为的风险有清晰的认知。同时,它也告诫所有用人单位,若要组织集体活动,务必做到程序正规、通知明确、保障到位。

![杜三娘的私生子们非常急切做亲子鉴定,可是老宗的血液样本卡在宗馥莉手里,[大笑]原](http://image.uczzd.cn/7882883433562152823.jpg?id=0)