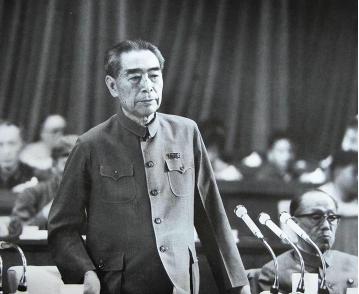

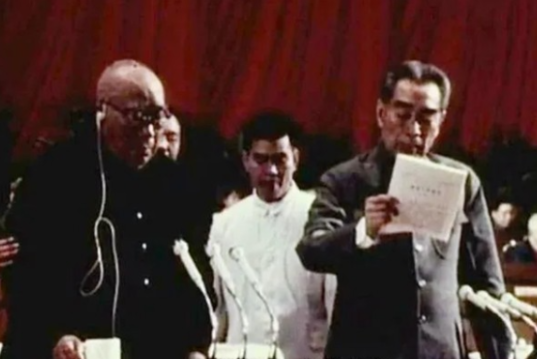

1963年,艺术家严凤英有幸做客西花厅,在宴会开始前,她意外得知周总理当月的工资已用完,邓颖超随即叮嘱道:可不要对外人讲哟! “总理,您这样太苦了自己。”严凤英忍不住对周总理说道。这句话脱口而出的瞬间,严凤英就后悔了。周恩来总理听后却笑了笑,轻轻放下手中的茶杯:“国家还在困难时期,我这个总理要是过得太舒服,心里反而不踏实。” 彼时,严凤英作为文艺界代表受邀来到西花厅。她原本以为这会是一场普通的公务接待,却在这里看到了最真实的周总理。邓颖超在厨房低声叮嘱工作人员的话,被她无意间听见,谁能想到,管理着六亿人口大国的总理,竟然会为家庭开支发愁? 周恩来的工资去哪儿了?这个问题在后来许多见证者的回忆中都能找到答案。身边工作人员家里有困难,他第一个掏钱。烈士子女上学需要资助,他默默汇款。家乡亲友来信求助,他从不推辞。 国务院机关事务管理局的档案显示,周总理每月工资404元,这在当时虽不算低,但经不住他这样毫无保留地帮助他人。邓颖超曾对身边人说:“恩来的钱,从来留不住三天。”饭桌上的四菜一汤,总理穿了多年的旧中山装,办公室里补了又补的衬衫,这些都是最真实的见证。 严凤英注意到,总理的茶杯已经掉了瓷,却还在继续使用。“您也该换个新茶杯了。”她忍不住说。邓颖超接过话茬:“这个还能用,换了多可惜。”周恩来笑着补充:“现在国家外汇紧张,能省一点是一点。” 这不是故作姿态的清贫,而是一种深入骨髓的自觉。在国家最困难的时期,周恩来带头降低伙食标准,退还特殊供应,甚至要求把西花厅的窗帘换成更便宜的布料。工作人员回忆,有次看到总理深夜伏案工作时胃痛发作,却坚持不吃特供食品,只让厨房煮了碗普通的面条。 在那个物资匮乏的年代,领导人这样的自律不是政治表演,而是发自内心的选择。如今翻阅当年的档案资料,那些发黄的票据和账本依然令人动容。周总理外出考察时坚持付饭费的收据,退回国库的特别经费单据,甚至是为接待外宾自掏腰包买茶叶的发票,都在无声诉说着一个共产党人最朴素的信念,公私分明,克己奉公。 六十年后的今天,我们的生活早已发生翻天覆地的变化。但站在新时代回望这段往事,周恩来的形象反而越发清晰高大。在那个一穷二白的年代,正是这样的精神品格,撑起了共和国的脊梁。当我们在享受发展成果时,更该铭记这种精神的力量。 严凤英后来常对后辈说起那个秋日的西花厅:“我见过最富有的清贫,也见过最平凡的伟大。”这句话或许是对周恩来精神最好的诠释。在这个物质丰富的时代,我们或许不再需要节衣缩食,但那种“先天下之忧而忧”的担当,那种“甘为人民孺子牛”的情怀,永远值得传承。 西花厅的海棠花年年盛开,总理的茶杯早已成为国家博物馆的珍贵藏品。但真正应该被珍藏的,是镌刻在民族记忆里的这种精神。当我们面对利益诱惑时,当我们在工作中遇到困难时,不妨想想那个工资花光却依然微笑的总理。这才是最宝贵的精神财富,这才是共产党人永不褪色的初心。 信息来源: 中国共产党新闻网|《周恩来邓颖超:把勤俭当作传家宝》 文|何夕 编辑|南风意史