——一场资本游戏背后的国家利益博弈

一、当“商业智慧”撞上国家底线

2025年3月,一则千亿级港口交易引发轩然大波:李嘉诚家族旗下的长江和记实业(下称“长和”)宣布将全球43个港口资产出售给美国贝莱德财团。这场看似普通的商业交易,却在短短两个月内演变为一场牵动中美地缘博弈的“暗战”。

“分拆交易”的疑云背后,究竟是单纯的资本套现,还是精心设计的规避审查手段?面对国家市场监管总局的警告,长和暂缓交易不到一个月,李嘉诚又出新招,为何仍试图“铤而走险”?

二、分拆交易:暗度陈仓的“双簧戏”

根据长和公告,这笔总价227.65亿美元的交易被拆分为两部分:

1. 41个普通港口:由贝莱德财团中的意大利航运巨头TiL主导收购,表面降低“美国标签”的敏感性;

2. 巴拿马运河两岸港口:贝莱德通过持股51%实现实际控制,TIL仅持股49%作为“掩护”。

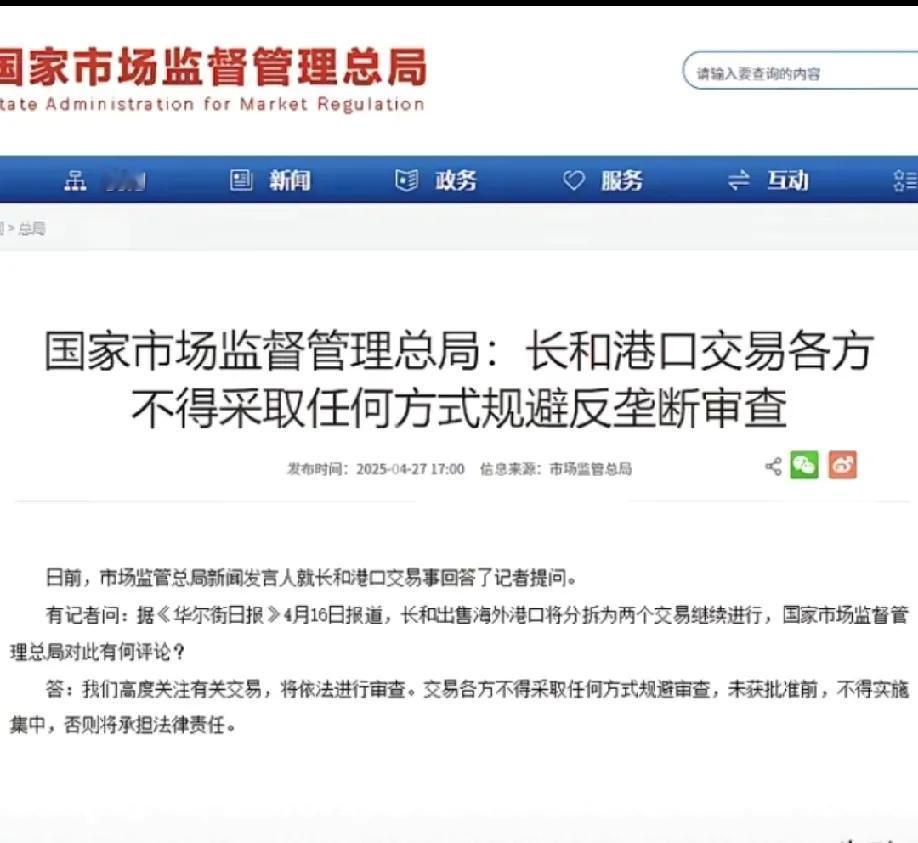

这一操作的本质,是以“技术性分拆”掩盖核心战略资产转移的真实意图。长和试图将巴拿马港口从整体交易中剥离,弱化其地缘政治属性,从而规避中国反垄断审查和国际舆论压力。然而,国家市场监管总局迅速识破这一伎俩,4月27日明确警告:“交易各方不得采取任何方式规避审查,未获批准前不得实施集中”。

三、官方立场升级:从“委婉提醒”到“强硬亮剑”

对比官方两次回应,态度变化耐人寻味:

首次回应(3月28日):市场监管总局称“依法审查,保护公平竞争”,措辞相对克制;

二次警告(4月27日):直接点名“不得规避审查”,并强调“否则将承担法律责任”,语气陡然升级。

这一转变背后,是交易风险的彻底暴露。全球6%海运贸易量都要经由巴拿马运河,更承载中国20%进出口货物量。若美国掌控该关键港口,未来便可随时对中国商船“卡脖子”。市场监管总局的警告,实则是为维护国家供应链安全划出红线。

四、战略危局:巴拿马运河的“锁喉战”

巴拿马运河的战略价值远超商业范畴:

经济命脉:2024年运河净利润达34.53亿美元,中国远洋、中远海运等企业每年支付费用超百亿元;

地缘杠杆:美国总统特朗普多次威胁“收回运河控制权”,若交易完成,美国可通过港口数据监控中国贸易流向,甚至阻挠军舰通行。

这场交易的本质,是美国“海权霸权”的延伸。通过资本手段控制关键航道,美国可对中国实施“运输端卡脖子”,与关税战、科技封锁形成“三位一体”的遏制链。

五、批判“资本无国界”:商人应有底线

长和宣称交易是“纯商业行为”,但在中美博弈的背景下,这一说辞苍白无力:

历史教训:2016年李嘉诚抛售中国资产转投英国,被舆论批评为“撤资跑路”;此次交易更被港媒《大公报》斥为“损害国家利益”;

现实对比:华为等企业面对美国打压时坚守阵地,而长和选择“套现离场”,入账1379亿元现金,两者格局高下立判。

资本或许无国界,但商人必须有祖国。当企业利益与国家战略冲突时,若只顾“刀口舔血”,终将被钉上历史的耻辱柱。

六、结论:国家利益高于一切

长和事件给所有跨国资本敲响警钟:

1. 监管无死角:中国反垄断法已具备“长臂管辖”能力,任何规避审查的行为都将被严惩;

2. 底线不可越:港口、能源、数据等战略资产交易,必须优先保障国家安全;

3. 责任不可卸:企业家需在商业逻辑外,肩负起民族大义,避免沦为霸权博弈的“棋子”。

国家市场监管总局的“亮剑”,不仅是对一家企业的警告,更是向世界宣告:在中国,没有任何资本游戏能凌驾于国家利益之上。

评论列表