1953年,斯大林突然离世,这下子,谁来接手他的位置就成了大家伙儿议论的热点。而在众多可能被选中的人里,有一个名字特别响亮,那就是以前苏联克格勃的头头儿,贝利亚。

不过,出乎大家意料的是,赫鲁晓夫竟然笑到了最后。为了把自己的位子坐稳,他让铁哥们朱可夫赶紧把兵马调到莫斯科。开会的时候,朱可夫就当着大家的面,把贝利亚给控制住了......

【斯大林突发心脏病去世,接班人上演权力的游戏】

1953年3月头几天,苏联的头儿斯大林突然因为中风倒下了,人事不省,紧急送医。医生们努力救治了好几天,但还是没办法挽回。结果,到了3月5号,斯大林就走了。

斯大林是苏联历史上掌权时间最长的大佬,他在位的时候,确实给国家和老百姓办了不少好事。当他这位被大家叫做“慈父”的领导人去世的消息传开后,人们的反应各不相同,有的人觉得松了口气,有的人却很难过。

事情来得太急,他走之前没选好接班人。他去世那晚,快300个苏维埃的大领导聚在克里姆林宫开会,最关键的是苏联政治局的那30几个大佬。

在30个人里头,有6个被看作是苏联下届领导人的热门人选。其中,呼声最响亮的是那几位:一个是部长会议副主席马林科夫,一个是国安委的头儿贝利亚,还有就是外交部长莫洛托夫。说到第四名,那是库兹涅佐夫,他以前还被斯大林点过名,说是接班人呢。

1941年那会儿,列宁格勒被俄军从三面给围了个水泄不通。斯大林急眼了,亲笔给库兹涅佐夫写了封信,跟他说,不管咋样,一定得守住列宁格勒。

他在信里头写了这么一句:“我把期望寄托在你身上。”这封信很特别,是斯大林这辈子头一回在信里附上礼物,还是他亲手写的。

在列宁格勒那场艰苦卓绝的保卫战中,斯大林曾多次公开称赞库兹涅佐夫,言下之意,他就是未来的接班人。但当苏联赢得了二战的全面胜利后,这位领导人却再也没有提起过关于接班人的话题。

紧接着库兹涅佐夫之后的,是赫鲁晓夫。1949年12月21号那天,正好是斯大林70大寿,宴会上,赫鲁晓夫被安排坐在了斯大林的左边,而斯大林右边坐的是来自中国的尊贵客人。

从斯大林给赫鲁晓夫在排位上的安排,能瞧出他晚年对赫鲁晓夫相当信赖。但说实话,就赫鲁晓夫那时候的能耐,要跟贝利亚、马林科夫还有莫洛托夫这几个大佬抢苏联头把交椅,还真不是件容易的事儿。

在“三大巨头”里头,贝利亚的名声最响亮。从1931年到1938年这段时间,他当过苏共格鲁吉亚的老大,斯大林对他特别看重。

贝利亚搞了个超大的清洗行动,苏联那些建国的大佬、为革命出过力的人,还有好几百万的普通老百姓,都被扣上各种帽子,最后都在牢里没了命。

贝利亚干工作挺有一套,1938年就被提拔到了莫斯科,还当上了人民委员会主席。过了7年,他又升为了苏联克格勃的头儿。

贝利亚在斯大林时代的苏联高层里,算是相当隐秘的大佬,好多人都私下里叫他“狠角色”。他审讯人的方式那叫一个狠,做起事来也是一点情面都不留,冷酷到底。

在斯大林的告别仪式上,贝利亚、马林科夫、莫洛托夫轮流上去说了几句,而赫鲁晓夫呢,只能站在下面,跟其他同事们一块儿低头哀悼,整个场面安静又沉稳,没啥波澜。

没想到的事儿来得挺快,3月14号那天,赫鲁晓夫就把马林科夫给顶了,当上了第一书记。这个赫鲁晓夫,平时看着挺低调的,结果把其他候选人都给比下去了。为啥呢?就因为他有两个杀手锏。

首先,他手握大权,管着苏共市委、州委,还有苏共中央委员会底下的所有单位。再说,朱可夫将军和赫鲁晓夫关系铁得很,为了让哥们儿坐上头把交椅,他甚至自己动手干掉了最大的绊脚石贝利亚。

【政敌阴谋败露赫鲁晓夫深感不安,主动出击消灭对方】

赫鲁晓夫当上第一书记后,那就差一点点就能当上苏联的老大了。大家心里都清楚,大局已定,可还是有些人不甘心,觉得自己说不定能来个逆袭,成为那个突出重围的意外。

1953年5月份,赫鲁晓夫的一个老同事,之前在一块儿共事过,从乌克兰的基辅跑到莫斯科来了。他悄悄跟赫鲁晓夫说了一件大事:乌克兰的安全部门收到指令了,说是得让所有人都准备好,随时可能打仗。

当一个国家或地区进入战备状态,这可不是小事一桩,预示着随时可能会有出乎意料的状况发生,啥事儿都说不准。

赫鲁晓夫晓得这消息是从贝利亚那儿传出来的,然后他立马以“头儿”的身份,叫来了苏共中央委员会手下的几个干活的人。

这时候,他又听到了一个更让自己吃惊的消息,说进入战备状态的指令不光传遍了乌克兰,还发给了所有的联盟国家。

赫鲁晓夫一看自己根基不牢,第一反应就是心里有点发慌,完全摸不清对方到底想干啥。

在办公室里,他走来走去,琢磨着怎么打破僵局。就在这时,两个人突然站到了我们这边,他们是苏联国家安全部副部长谢罗夫和内务部部长克罗格洛夫,之前可都是对方的阵营。

有两个人对贝利亚的所有举动都门儿清,他们一股脑儿地把所有细节都透露给了赫鲁晓夫,还干脆利落地给出了一份参与这次诡计的人的名单。

听完工作汇报,赫鲁晓夫心里头猛地一紧,背后都湿透了。要是自己没早点发现那些问题,恐怕这条命都要搭进去了。

他认为主动出击才是最佳的防御方式,与其等着挨打,不如赶紧行动起来,立马去找国防部长布尔加宁商量对策。

为了不让对话被偷听,他俩偷偷溜到布尔加宁别墅的花园里聊天。赫鲁晓夫找的第二个帮手是米高扬,但可惜没说服他。没办法,只能启用B计划,转头去找马林科夫。

说实话,赫鲁晓夫心里没底,他不知道能不能说服马林科夫,毕竟他们俩以前都争过接班人的位置。但不管怎样,他还是去找了马林科夫,一股脑儿地把贝利亚的诡计和自己的盘算都告诉了对方。

马林科夫当时没直接回应,赫鲁晓夫便赶紧去找莫洛托夫。莫洛托夫可是苏联领事馆和外交大事的掌门人,他一听这事,立马就站到了赫鲁晓夫那边。

赫鲁晓夫瞧见这位外长挺会来事儿,立马就把他当成了自己这一边的人。他主动跟外长聊起自己这几天都跟谁在打交道,还直截了当地说要撤掉贝利亚的所有职位。

莫洛托夫觉得光撤职还不够,贝利亚这家伙太狠了,得用点常规办法来对付他。

赫鲁晓夫急着走人,俩人算是说通了。到这时候,主席团里大部分人都跟我是一个想法。可接下来又碰到个难题,到底派谁去逮住那个“坏蛋”呢?

那时候,贝利亚这家伙特别狡猾,手里还攥着实实在在的权力。这次任务太重要了,必须得成功,一点闪失都不能有。赫鲁晓夫琢磨了好久,最后决定找军方的人来帮忙。

【克里姆林宫布下天罗地网,朱可夫当众扣押贝利亚】

一开始,赫鲁晓夫打算把这项特别的工作交给苏联防空军的头儿莫斯卡连科,还有其他五位将军来干。为了保险起见,不出差错,他又特意找了自己的老朋友,元帅朱可夫来帮忙。

整个行动分成两个阶段,咱们自己的人得想办法把武器带进克里姆林宫。但按苏联的法律,所有军人进克宫时都得被搜身,所以得把武器都留在外面。

有个特别的情况,得国防部长点头才行,那就是布尔加宁,他和赫鲁晓夫早就是一根绳上的蚂蚱了。他得提前做好准备,确保那些元帅和将军们能带武器进会场。

朱可夫他们藏在会议室旁边的屋子里,暗号一响,就打算把贝利亚逮住。啥都准备好了,就等着鱼儿上钩,结果眼看就要成功,最后关头却出了岔子。

1953年6月份,欧洲那边出了大事,叫“柏林事件”。苏联的情报机构克格勃,在东德西德都设了点。作为管情报的头头,贝利亚得自个儿跑去摆平那些乱摊子。

贝利亚搭乘飞机去柏林的后一天,赫鲁晓夫他们几个就开了苏共中央主席团的会。

有人感觉到了不一样的气息,随即一个电话打到了柏林。贝利亚接到这消息,二话不说,立马拨回莫斯科去探听究竟。

接电话的人已经备好了说辞,对方跟他说这只是一次普通的会议,叫他别瞎操心。但其实,这次会议是赫鲁晓夫、朱可夫还有马林科夫他们几个,在悄悄商量怎么逮捕贝利亚的具体安排。

因为工作的关系,贝利亚心里直犯嘀咕,总觉得哪儿不对劲,但又讲不清楚。他唯一确定的就是,得赶紧回莫斯科去。

1953年6月26号,因为军队马上要进行夏天的演练,赫鲁晓夫就拿这事儿当理由,让苏联的国防部长、副部长,还有参谋长这些军方的大领导们,都得来参加会议。

会议还没正式开始,日程表就先发给了各位大佬。从准备到开场,一切都看着跟平常会议没啥两样,贝利亚也因此没太在意。

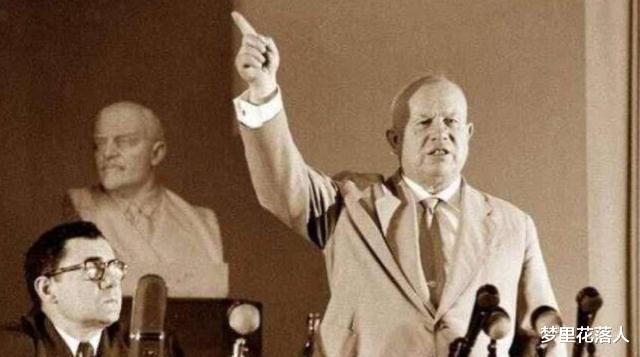

1953年6月26日那天,克里姆林宫里头的那个特别会议,按计划准时开场了。

贝利亚一踏进会议室,就把他的公文包搁在了窗沿上。接着,马林科夫开口说,会议正式开始。第一个站出来讲话的是赫鲁晓夫,他们这次聚在一起,主要是要聊聊“关于贝利亚的那些事儿”。

这位克格勃头头,行事狠辣、心狠手辣,脸上露出惊讶的神色,紧接着一把拽住赫鲁晓夫的手,嗓门提高地喊道:尼基塔,你这是在搞啥名堂呢?

那个人很快打断了对方的提问,快速列举了贝利亚的一大堆过错,说的话就像是在声讨坏人的宣言一样。布尔加宁、莫洛托夫他们几个,也一个接一个地站出来说话。

朱可夫提早溜进了隔壁会议室,一听到暗号就立马冲了出来,其他几位将军也紧跟其后。接着,马林科夫果断发话:“赶紧把贝利亚逮起来,然后好好查一查,该怎么处理就怎么处理。”

在大家眼皮子底下,朱可夫直接掏枪,让贝利亚举手别动。与此同时,莫斯卡连科他们几个也进了会议室,一个个也都亮出了手枪。

搞定贝利亚后,朱可夫马上指挥手下,把周围几栋办公楼给围了起来,特别是那个内务部的核心大楼,一点没落下。最后,贝利亚的那些亲信,全都被抓了个正着。

7月2号那天,马林科夫他们一伙人宣布,把贝利亚的所有官职都给撤了,然后把涉嫌犯罪的事儿交给了苏联的最高法院去处理。到了1953年12月,贝利亚还有他身边的七个心腹,因为叛国罪被判了死刑,给枪毙了。

在抓亚贝利亚那会儿,有俩大佬功不可没,一个是朱可夫,另一个就是马林科夫。不过可惜啊,这两位后来的下场也不咋地。

1954年起,马林科夫开始慢慢失势,到了1955年开头,他就被从老位子上拿了下来,转去做了电力部长。过了好些年,赫鲁晓夫又回头对朱可夫进行了整顿。

挺有意思的是,赫鲁晓夫掌权快十年的时候,他的接班人勃列日涅夫也跟着闹了一场抢班夺权的戏码,让人感觉这就像历史重演了一样......

关于这事儿,你咋想的,有啥不一样的观点没?