在古代,两支正规军队交战时,通常双方的伤亡比例接近1:1。真正的屠杀往往发生在其中一方溃败之后,实际的阵前击杀并不算多。因此,当岳飞报告斩首500人时,有些人质疑这算不算大胜。这种质疑显然缺乏历史常识。在古代,阵前斩杀500人已经是重大胜利,更何况这只是斩首的数量,金军的实际伤亡远不止500人。

当交战双方的军事素养差距过大时,战场局势往往呈现一边倒的态势。即便是规模较小的正规部队,凭借其过硬的战术素养,也能轻松击溃数量占优但缺乏训练的民兵武装。这种现象的根源在于,军队战斗力的核心要素在于训练质量而非单纯的人数优势。

进入火器时代后,两支装备水平相近的精锐部队交战,双方的战损比例通常维持在1:1上下。然而,武器装备开始真正成为决定战场胜负的关键因素,往往能带来决定性的优势。拥有技术优势的一方,面对装备落后的对手,很容易取得压倒性的胜利。技术装备的差距成为影响战局的最主要因素。

我能轻松击中你,你却碰不到我。

美国军队和中国人民志愿军之间的关系正是这种情形的典型例子。

志愿军在与美军交战时面临火力劣势,远程打击能力不足,因此不得不采取近距离作战策略。这种战术选择并非主动为之,而是基于战场实际情况的被动应对。由于双方装备差距明显,志愿军无法有效打击远距离目标,只能通过缩短交战距离来弥补火力不足。这种近战战术是在特定战场环境下被迫采取的应对措施,反映了当时志愿军面临的客观困难。

在运动战中,志愿军发动进攻时,从5000米到1000米的距离内,只能被动承受火力。理论上,进入1000米后迫击炮可以反击,但实际上这几乎不可能,因为一旦开火就会暴露位置,招致敌军集中打击。直到进入400米范围,志愿军的机枪才开始射击,迫击炮也才加入战斗,但依然处于被动挨打的状态。300米、200米线,情况依旧没有改变。即使到了100米线,志愿军可以发起冲锋,但在接近20-30米之前,仍然无法摆脱被动挨打的局面。为什么全程都在挨打?原因很简单:志愿军缺乏有效的火力反击手段。美军从志愿军出发的那一刻起,就可以持续用曲射炮、直射炮、机枪和自动步枪进行火力压制,毫无压力。而志愿军的炮兵由于跟不上步兵的推进速度,在运动战中大多未能参战,导致志愿军无法对美军形成有效反击。

你的迫击炮和机枪能给你提供足够的掩护吗?一旦机枪开火,美军的直射炮就会立刻反击,志愿军的机枪手伤亡率非常高,他们在战场上的生存时间极为短暂。你一旦开火,美军就会立即发现你的位置,并迅速使用多种武器对你进行打击。

在接近50米距离之前,志愿军对美军造成的打击效果微乎其微。只有推进至这一近距离,志愿军才能有效展开攻势,对美军实施实质性打击。在此之前,志愿军对美军造成伤害的手段十分有限。

仅仅突破到50米内,志愿军就能稳操胜券吗?显然不是。虽然这个距离大幅缩短了,但人的速度哪比得上子弹?50米防线只是给志愿军创造了打击美军的可能。这种机会,既可能得手,也可能失手。

在实战中,志愿军必须逼近至20米以内,才能将手榴弹准确投进美军战壕,从而获得突破的机会。然而,许多情况下,志愿军投掷的手榴弹只能达到10米左右的距离。从50米到20米的这段距离,志愿军往往需要付出惨重的伤亡才能推进。要对美军造成重大打击,关键在于成功突入其堑壕内部。

在常规的阵地战中,志愿军要想有效打击美军,通常采取的策略并不容易成功。如果志愿军能在首轮进攻中取得战果,往往是因为他们抓住了美军防御的漏洞,巧妙地渗透进去。

什么是真正的战斗力?实战经验丰富、战术动作熟练、善于利用地形地物,这些当然重要。一个优秀的志愿军士兵可能具备这些素质。但如果没有武器去对抗美军,这些技能又有什么意义?因此,对于现代军队而言,武器装备才是首要的战斗力,其他因素都排在武器之后。

在长津湖战役期间,80师对美军的新兴里和内洞峙阵地发动了进攻。美军部署了4辆M40和4辆M19,这些装备对志愿军造成的伤亡甚至超过了其他美军部队的总和。面对如此强大的火力威胁,志愿军急需摧毁这些火力点,但却缺乏有效的手段。每次步兵攻击都以失败告终,美军的高炮和高射机枪每分钟能发射24至48发子弹,志愿军在弹道下如同被收割的麦穗般纷纷倒下。美军之所以能如此放肆地开火,原因很简单:志愿军缺乏反击的武器。如果有一支榴弹炮兵连能对其进行集中火力打击,美军自然无法如此嚣张。然而,现实是志愿军并没有这样的火力支援。

从双方交战的损失比例来看,志愿军与美军的战损比经历了几个阶段:最初接触时是0比100,随后逐步改善至1比100、1比10,最终达到1比1的平衡。这一比例的变化表明,志愿军只有在付出惨重代价并深入敌阵后,才能在战斗中与美军形成均势。然而,1比1的交换率仅仅意味着双方势均力敌,并不能保证最终胜利。

在阵地战阶段,志愿军夺取美军阵地变得更加顺利,因为炮兵力量得到了加强。我们可以集中火力猛烈轰击,步兵则在美军火力点尚未重新部署前迅速突入阵地,展开近距离战斗。

在这一阶段,志愿军的作战能力显著提升,火力装备得到全面加强,这成为其战斗力大幅增强的关键因素。

防御战的情况也是类似的。难道依靠防御战就能有效打击美军吗?实际上,美军步兵并不需要靠冲锋来突破志愿军的防线,他们根本不需要通过近身肉搏来取得优势。只要志愿军的防御部队一露头,美军立刻就会用各种武器进行猛烈攻击。一架野马战斗机用一串火箭弹对付一个单兵,美国人觉得这很值得。在没有坑道工事的情况下,防御阵地上的所有目标都暴露在美军的火力之下。连续的空袭和上千发大口径炮弹的轰炸,人真的能在这种火力下幸存吗?美军的一轮猛烈轰炸,如果没有坑道工事,阵地上的一个连很快就会减员到半个连甚至三分之一。

一名美国炮兵侦察员曾分享过一段战场经历。当时,他和中国志愿军的观察哨同时发现了彼此,双方立刻请求炮火支援,试图消灭对方。然而,由于双方都躲在掩体里,曲射炮的炮弹根本伤不到他们。几个小时的炮击下来,上百发炮弹打了出去,两人却毫发无损。最后,美军调来了一辆坦克,几发精准的炮击直接命中了志愿军观察哨的掩体,将其彻底摧毁。

这个故事揭示了什么?美军在实施轰炸后发动攻击,步兵并不急于冲锋。当志愿军开始对美军步兵进行打击时,美军后方的火力迅速进行精确打击,逐一清除目标。面对美军的强大火力,防御部队怎么可能从容不迫地瞄准射击?他们只能在短暂的间隙中,用冲锋枪或卡宾枪进行扫射。这种缺乏精准度的射击,能击中几个美军士兵?所谓的一个人消灭280名敌人,真的可能吗?一个连队仅损失16人,却歼灭800名美军,这可信吗?美军根本不会派出大量步兵进行肉搏战,他们主要依赖火力优势。因此,那些高额的歼敌数字从何而来?

耗费这么多笔墨,说了半天常识性的内容,意义何在?

如果你对战争和军事感兴趣,首先得掌握一些基本知识。最重要的战斗力来自武器装备本身,其次才是如何有效使用这些装备。这是最基本的原则。

什么是掌握武器的能力?简单来说,就是射击的精准度。当年志愿军的训练中,每人能打的子弹数量非常有限,几乎可以用手指头数出来。相比之下,美军步兵在14周的基础训练中就要消耗400多发子弹,这还不包括后续的专业训练。想象一下,14周内打400多发子弹是什么概念?你可以问问现在的解放军步兵,他们在半年训练中能打多少子弹。显然,训练中能打几百发子弹的士兵,其射击水平自然要比只能打几发的高出不少。关于383940军,他们被誉为精锐部队。在《抗美援朝战争史》中,可以看到他们入朝前的训练成绩。而我的老部队在入朝时,至少在射击技能上,比他们高出了两个等级。这直接反映了训练强度与实战能力之间的关系。

谈到这个话题,顺便反驳一下那些总爱贬低志愿军的人。提到杨根思,他们常说他打的是美军非战斗人员,比如厨师、后勤、工兵之类的。但实际上,美军无论什么兵种都要接受步兵训练。非步兵在14周的基础训练中,每人至少要打200到300发子弹。朝鲜战争一爆发,美军更是明确要求,所有人员都必须掌握步兵战斗技能。经过初期调整后,随便拉出一个美军士兵,基本都是经过步兵训练、具备战斗能力的。所以,不用多说,大家也能明白真相了。

有人可能会质疑,志愿军是如何取得胜利的?背后的因素是多方面的。但最关键的一点,正如我之前反复提到的,志愿军必须具备比美军强大十倍的战斗决心,才有可能在与美军的对抗中占据上风。

在战场上,所谓“十倍”意味着什么?想象一下,一个由百名士兵组成的连队坚守阵地。当美军的炮火和空中打击结束后,只有40人幸存。这40人继续坚守,经过一番激烈战斗,剩下10人仍在坚持。即便人数减少到5人,他们依然不退缩。最后,哪怕只剩下一人,也绝不撤退。这种顽强的精神,就是“十倍”的体现。

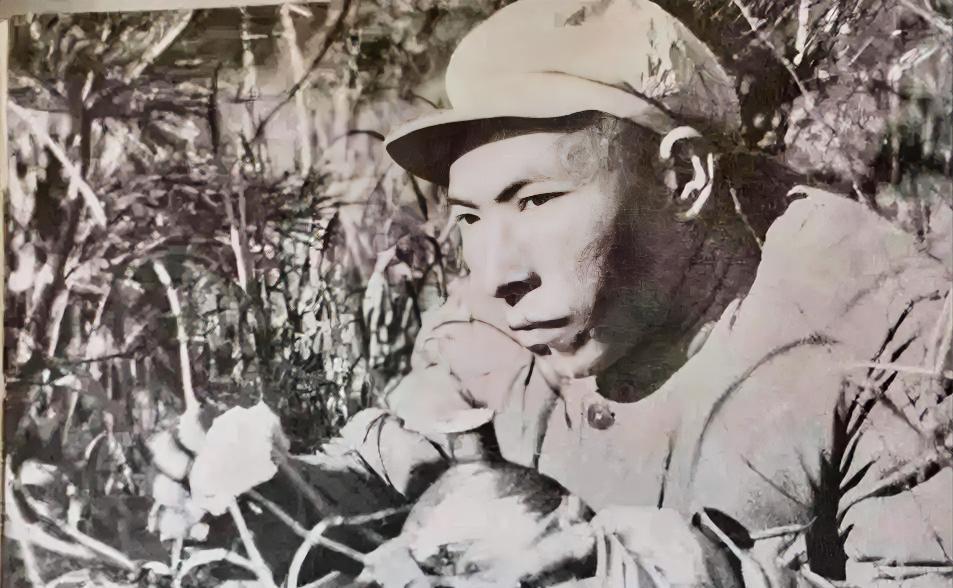

战斗意志,这个词背后承载的是无数鲜血的凝结。黄继光和邱少云,他们不惜牺牲自己,只为给战友争取胜利的机会。我对这两位英雄充满敬意,他们不仅仅是个人,更是百万志愿军精神的象征。从战斗英雄的角度看,美军的荣誉勋章获得者并不比我们的英雄差。但关键在于,我们的英雄精神是普遍存在的,而美军只是个别现象。这就是本质的区别。

许多无名英雄的事迹,丝毫不亚于黄继光、邱少云这样的知名人物。尤其是那些在失败战役中奋战的指挥员和士兵,他们的英勇行为往往被历史遗忘。在他们坚守的阵地上,他们与美军和韩军展开了殊死搏斗,每支部队都战斗到最后一刻,常常是整个连队几乎全部牺牲,能活着撤出的寥寥无几。然而,由于战役的失败,他们的名字甚至没有被记录下来。这些默默无闻的战士,哪一个不是真正的英雄?

抗美援朝精神的核心是什么?简单说,就是面对强大的对手,依然选择坚持到底。即便力量悬殊,也不轻言放弃。在那些看似失败的战斗中,真正的英雄们用他们的行动诠释了这种不屈的意志。他们证明了,即便在最艰难的时刻,坚持和勇气也能成为最强大的武器。这种精神,不仅仅是历史的一部分,更是激励后人的力量源泉。

评论列表