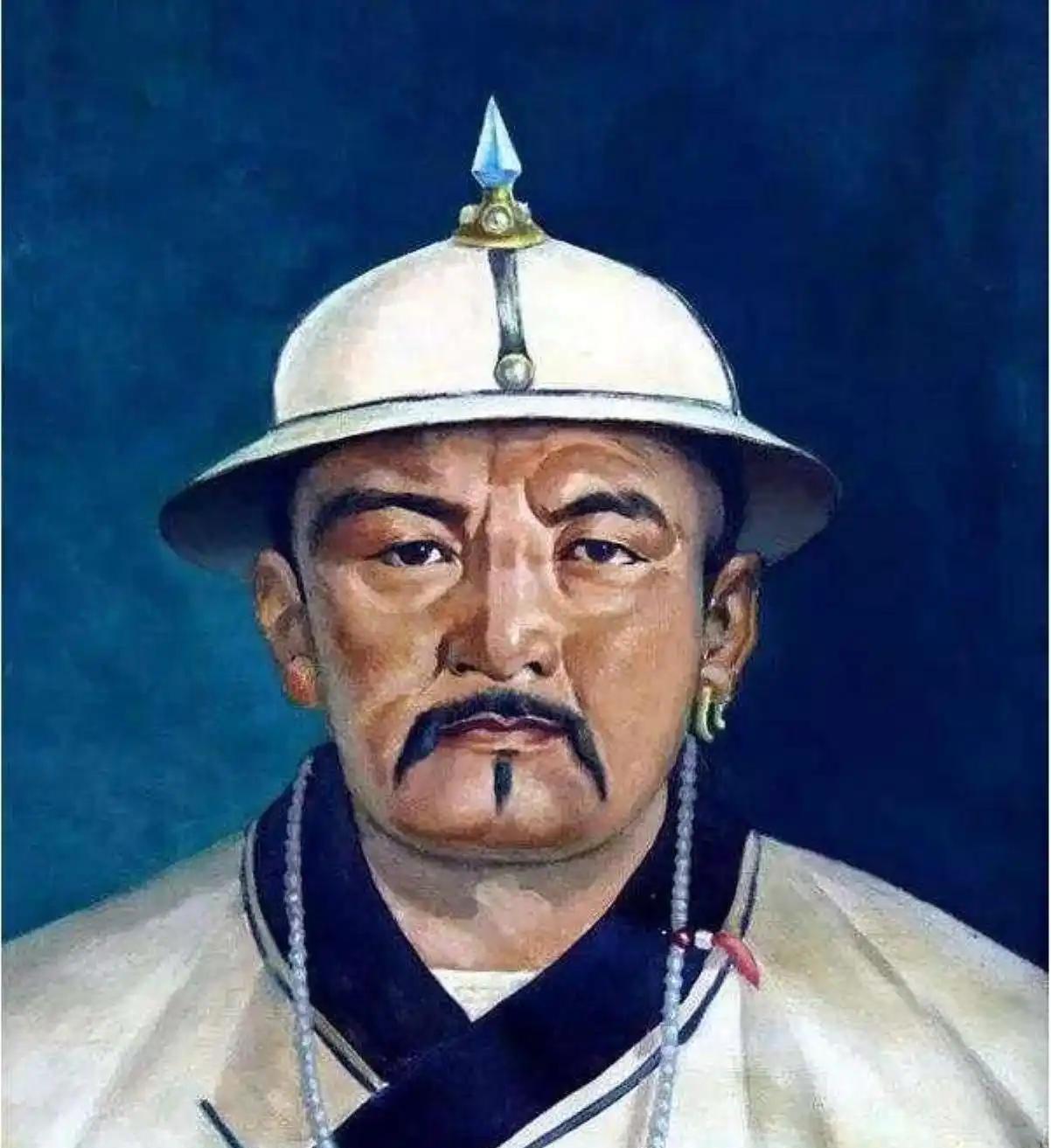

公元916年,耶律阿保机整合了契丹各部落,创立了辽国。这个政权持续到1218年,最终西辽被蒙古人征服。在这段时间里,契丹族在历史上留下了深刻的印记。他们不仅扩展了领土,从东边的海洋延伸到西边的沙漠,南边跨越长城,北边触及广袤的荒漠,还在文化历史上取得了显著的成就。至今,在一些中亚和东欧国家,人们仍然用“契丹”来指代中国。

西辽覆灭后,史书里再也没提到"契丹"这个词,这个民族仿佛人间蒸发了一样,没留下任何痕迹。按理说,一个曾经那么强大的民族,不该就这么无声无息地消失,可事实就是如此,让人费解。历史学家们翻遍了各种资料,也找不到契丹人后来的去向,他们就像突然从历史舞台上退场了似的。

契丹人真的在金元时期被彻底消灭了吗?这种说法显然不太靠谱。历史资料显示,辽国垮台的时候,契丹族人口还有150多万。这么庞大的群体,怎么可能在短时间内就被完全清除?事实上,契丹人并没有消失,他们中的一部分融入了其他民族,另一部分则保留了自己的文化传统。所以,说契丹人被金元两朝杀光的说法,并不符合历史事实。

很多人都在好奇,契丹人这800年到底去哪儿了?他们现在又变成了哪个民族?这个问题一直让人困惑。历史上,契丹族曾建立辽朝,但后来却逐渐消失在历史长河中。那么,他们的后裔如今属于哪个民族?这个问题不仅涉及历史的变迁,也关系到民族融合的复杂过程。通过研究,我们发现契丹人的后代可能已经融入多个现代民族中,比如汉族、蒙古族等。这种融合既体现了历史的演变,也反映了民族间的交流与互动。因此,契丹人的去向和归属,实际上是一个关于历史与民族融合的深刻话题。

【一、骁勇善战的辽国是如何灭亡的?】

在1115年,金国的开国君主完颜阿骨打刚建立政权没多久,就带着两万精锐部队直奔辽国的战略要地黄龙府。

辽天祚帝平日里只顾享乐,直到局势危急才醒悟过来。在群臣的劝说下,他亲自带领七十万兵马,准备与完颜阿骨打一决高下。

在兵力对比悬殊的35:1情况下,这场战役本应毫无悬念地取得胜利。然而,就在天祚帝亲自率军即将抵达战场之际,后方突然传来惊人的消息:大臣耶律章奴已经拥立皇叔耶律淳为新帝,即辽宣宗。这一变故彻底改变了战局的发展。

天祚帝一向决策草率,听到消息后,马上下令撤军。结果,完颜阿骨打抓住机会发动突袭,仅用两万金军就击溃了辽国的七十万大军。这一战让辽国元气大伤,再也无法恢复昔日的强盛。

公元1120年,宋徽宗与金太祖完颜阿骨打达成了一项名为“海上之盟”的协议。根据这一协议,如果宋朝能够与金国联合击败辽国,完颜阿骨打将把石敬瑭曾经割让给辽国的幽云十六州归还给宋朝。作为交换,宋朝需要将原本支付给辽国的岁币转交给金国。这一盟约在当时看似对宋朝有利,但实际上却埋下了隐患。

从宋太祖赵匡胤开始,收复幽云十六州就成为宋朝历代君主的共同目标。当宋徽宗听到这个提议时,他毫不犹豫地接受了,内心充满了喜悦。

在辽、宋、金三国形成对峙局面时,金国为何选择与北宋结盟,共同对付辽国?这一决策背后有着深刻的战略考量。首先,辽国作为当时的强权,对金国构成了直接威胁。金国若想在中原站稳脚跟,必须削弱辽国的实力。其次,北宋虽然国力相对较弱,但在地理位置上与辽国接壤,能够为金国提供战略上的支持。通过联合北宋,金国可以分散辽国的注意力,减轻自身的压力。此外,金国还希望通过与北宋的合作,获取更多的资源和领土,进一步巩固自身的地位。因此,金国选择与北宋联手,共同对抗辽国,是基于现实利益和战略需求的决定。

这得提到金国的一个独特产物——海东青。这种鸟类在金国文化中占有重要地位,不仅因为它的稀有性,还因为它在金国人的生活和信仰中扮演了关键角色。海东青的捕捉和训练成为了一种技艺,反映了当时社会的某些特点和金国人对自然界的利用方式。通过了解海东青,我们可以更深入地洞察金国的文化和社会结构。

天祚帝酷爱狩猎,尤其痴迷于女真部落培育的海东青猎鹰。在完颜阿骨打建立金国之前,女真曾是辽的属国,因此天祚帝频繁派遣使者前往女真索要这种珍稀的猎鹰。

这些辽国使节一到女真部落就横行霸道,随意压榨百姓,还到处掳掠女真女子取乐。天祚帝对此睁一只眼闭一只眼,导致女真人怒火中烧。最终,他们忍无可忍,杀死辽国使节,正式发动了反抗辽朝的起义。

北宋和辽的矛盾其实挺直接的。辽国拿下了幽云十六州这块战略要地,让北宋的北方防线彻底暴露。北宋那时候实力不够强,跟辽国打了几次仗都输了,这样一来,两国的仇就越结越深。说白了,就是辽国占了地盘,北宋又打不过,双方才闹得不可开交。

1125年,辽国在金国和宋朝的联合进攻下彻底崩溃,天祚帝最终被金军擒获。

辽国覆灭后,金军对契丹人进行了长达一个月的残酷屠杀。为了求生,契丹贵族耶律大石带领部下向西逃亡,最终抵达中亚的楚留河地区。1132年,耶律大石在叶密立宣布称帝,重新建立政权,这一政权被后世史学家称为“西辽”。

西辽王朝历经六任君主,维持了86年的统治,直到1218年被蒙古帝国吞并。随着西辽的覆灭,契丹民族作为一个独立的政治实体彻底退出历史舞台。

【二、辽国灭亡后,上百万契丹人去了哪里?】

辽国覆灭后,部分契丹人遭金军屠杀,另一些则跟随耶律大石向西逃亡至中亚地区。然而,由于当时环境恶劣,能够成功西迁的契丹人并不多。西辽政权被摧毁后,这些幸存者逐渐与中亚的各个民族相互融合。

留在辽国老家的契丹人,大部分投靠了金朝,还有不少人跑去了蒙古。逃到蒙古的契丹人数量是最多的。

蒙古势力兴起后,他们在处理民族关系方面走了一条与金朝截然不同的路子。他们对待契丹人采取了比较开明的态度,不仅没有进行压制,反而积极吸纳契丹族中的人才,给予他们重要的官职。这种做法与金朝时期形成了鲜明对比,体现了蒙古统治者更为包容的民族政策。

在蒙古帝国扩张领土、统一中国的过程中,契丹人积极参与了多次军事行动,并随着军队迁移。1253年,蒙古大汗蒙哥命令忽必烈进攻云南,许多契丹人被征召进入“探马赤军”,跟随部队向南方进军。

元朝统一云南后,忽必烈为加强边疆控制,颁布了一项重要政策:将探马赤军分散安置到各地村社,与当地居民同等对待。这一举措使得大批契丹人迁居云南,他们不仅承担起驻防任务,还积极参与土地开垦,为当地开发作出贡献。

在过去的八个世纪里,这些契丹人逐步调整了传统的游牧生活方式,转而与云南地区的居民深度融合。他们不仅在血缘上与当地民族逐渐趋同,而且在文化传统和日常习惯上也日益接近。

现在还有契丹人的后代吗?这个问题挺有意思的。契丹族曾经建立过强大的辽国,但后来这个民族好像慢慢消失了。其实,契丹人的血脉并没有断绝,他们的后代至今仍存在于我们中间。经过学者们的研究,发现达斡尔族很可能是契丹人的直系后裔。这个民族主要生活在内蒙古和黑龙江一带,他们的语言、习俗都保留着契丹文化的影子。另外,云南的一些少数民族,比如阿昌族,也被认为与契丹人有着密切的血缘关系。这些民族的存在,证明契丹人并没有真正消失,只是融入了其他民族中,他们的基因和文化依然在延续。所以说,虽然契丹族作为一个独立的民族已经不存在了,但他们的后代仍然活跃在中华大地上。

【三、契丹是如今的哪个民族?】

根据专家们多年的实地调查和学术研究,现在基本可以确定,契丹族的后代主要集中在两个区域。

滇西地区的“本人”族群主要分布在施甸、保山、大理以及临沧等区域。

根据孟志东在《云南契丹后裔》中的记载,云南地区居住着一群自称为“本人”的契丹族后代,其人口规模接近15万。

在保山市施甸县,约有9万人主要使用“阿、莽、蒋”这三个姓氏。这些居民如今已融入汉族、彝族、布朗族和佤族等多个民族群体中。

为什么这些契丹人的后代不再使用祖先的“耶律”姓氏?随着时间的推移和历史的变迁,许多契丹后裔逐渐融入了汉族或其他民族的文化中。为了适应新的社会环境,他们可能选择了更为普遍的姓氏,以便更好地融入当地社区。此外,历史上的政治动荡和民族融合也可能促使他们改变姓氏,以避免受到歧视或迫害。因此,虽然“耶律”曾是契丹贵族的标志,但在新的历史背景下,许多契丹后裔选择了更为普遍的姓氏,以更好地适应和生存。

根据蒋家云在德宏傣族景颇族自治州保存的《勐板蒋氏家谱》记录:

蒋家的祖先是耶律阿保机,他建立了辽朝,后来辽朝被金国灭亡。阿保机的后代最初以“阿”为姓,后来改姓“莽”。到了元朝初期,他们跟随蒙古军队南下征战,立下功劳,被封为武略将军。到了明朝洪武年间,因为平定麓川和缅地的叛乱有功,被授予长官司的职位,并且这个职位可以世袭。经过几代之后,他们又将姓氏改为“蒋”。

从以上分析中,我们可以提炼出两个核心要点:

云南地区的契丹族后裔将姓氏改为"阿",这个做法源于对先祖耶律阿保机的敬仰。他们选择用阿保机名字的首字作为家族姓氏,以此表达对这位开国皇帝的尊崇与纪念。这种姓氏变更体现了当地契丹后裔对民族起源的认同和对先祖功绩的传承。

这本族谱的开头写着一首四行七言诗,其中提到"姓奉堂前名作姓,耶律始祖阿保机"。这句话的意思是,这个家族原本姓耶律,后来为了纪念他们的先祖阿保机,就把姓氏改成了"阿"。这种改姓方式在历史上并不少见,通常是为了表达对先祖的尊敬和纪念。阿保机作为家族的开创者,他的地位和影响力让后代子孙决定以他的名字作为新的姓氏,这也体现了中国传统家族文化中对祖先的重视。

随后,契丹人的后代为了适应生活环境的变化,逐步将家族姓氏更改为“莽”和“蒋”。

大约在1441年,契丹人的后代把"阿"姓换成了"莽"姓,这背后的原因跟云南当地蒲人的语言有关。在蒲人的话里,"莽"这个词代表了王、君主或者首领的意思。所以,他们改姓"莽"可能是想表达自己家族的高贵和领导地位。这个改变反映了当时契丹后裔对当地文化的适应和融合,也显示了他们在云南地区寻求认同和地位的意图。

在明朝统治云南期间,原本是契丹人后代的土司家族采取了改姓的策略。这种做法不仅有助于他们融入当地社会,还能更好地控制和管理当地居民。通过改变姓氏,这些契丹后裔在云南地区建立了更紧密的联系,同时也巩固了他们的统治地位。这种姓氏变更既是一种文化适应,也是一种政治手段,使得他们在云南的统治更加稳固和有效。

除了选择"蒋"姓,部分契丹后裔也改用了杨、李、赵等其他汉姓。这种姓氏变更反映了当时民族融合的趋势,契丹人在汉化过程中选择常见汉姓以融入中原社会。改姓现象显示出契丹后裔在不同历史时期的社会适应策略,体现了民族文化交流与融合的历史进程。

在施甸县由旺乡的木瓜榔村,现存的蒋氏宗祠展现出独特的建筑布局。与汉族传统建筑常见的南北朝向不同,这座祠堂的主入口面朝东方。

考古发现表明,契丹族曾有着崇拜太阳的传统,这一文化特征直接影响了辽代建筑的布局。他们的房屋和重要建筑普遍采用了面向东方的设计,以此表达对太阳的尊崇。这种建筑朝向的选择,反映了契丹人的宗教信仰和生活习俗,成为辽代建筑的重要特色之一。从现存的遗址来看,无论是宫殿、寺庙还是民居,大多遵循了这一朝向规律,充分展现了契丹文化中太阳崇拜的深远影响。

祠堂大门两侧挂着一幅楹联,上面写着:“耶律家族门前的千棵大树,阿莽蒋氏家族的满堂春色。”这幅对联通过对比两个家族的景象,展现了各自的繁荣景象。耶律家族以门前的千株树木象征着家族根基深厚、枝繁叶茂,而阿莽蒋氏家族则以“一堂春”来体现家族内部的和谐与兴旺。两句话并列,既突出了各自特点,又形成巧妙呼应,体现了对联的艺术魅力。

阿、莽、蒋这三个姓氏其实来自同一个家族,他们的祖先都是契丹族的耶律氏。这种血缘关系从很多细节中都能看出来,表明他们有着共同的历史根源。

历经岁月变迁,契丹后裔的外貌和日常行为已与周边居民相差无几。然而,某些独特的传统习俗依然保留着古老的契丹文化痕迹,让我们得以窥见数百年前这个民族的风貌。这些传承下来的文化元素,如同历史长河中的灯塔,指引着我们探寻契丹文明的脉络。尽管时光流逝,这些特殊的习俗依然顽强地延续着,成为连接过去与现在的文化纽带。

契丹人有个规矩,同姓之间不能结婚。他们的后代现在住在云南,除了遵守这个传统,还有一条特别的规定:阿、莽、蒋这三个姓氏的人也不能互相通婚。这是因为他们有着共同的祖先。所以,不管男女,要找对象,只能从这三个姓氏以外的人里选。

举个例子,在施甸县莽王寨,契丹人的后代结婚时还保持着“撒赞”的传统。这个习俗里有一段赞词,从古至今一直流传下来。

瓜子四处散落,

辽太祖耶律阿保机曾将长子耶律倍封为东丹王。

耶律倍为了躲避耶律德光的迫害,选择离开辽国,前往南唐寻求庇护。

耶律大石在辽国灭亡后,带领残部西迁,建立了西辽政权。这一举动不仅延续了辽的国祚,也承载了对故国覆灭的深深哀痛。西辽的建立,成为契丹人在中亚地区的重要历史篇章,展现了他们在逆境中求生存、保文化的坚韧精神。

契丹人追随蒙古军队一路向南。他们背井离乡,远离故土,却始终铭记着北方的家园。即便身处异地,那份对故土的眷恋与忠诚从未消减。他们与蒙古大军并肩作战,在征途中留下了深刻的印记。这种不忘本的精神,成为了他们身份的象征,也展现了他们在历史洪流中的坚韧与执着。

在云南定居的契丹后代,至今仍保留着浓厚的契丹文化传统。这些后裔将祖先的历史和文化元素很好地延续了下来,使得契丹的文化特色在当地得以留存。通过世代相传,他们不仅继承了契丹的语言、习俗和艺术,还通过各种形式将这些文化瑰宝保存至今。这种文化的传承,不仅丰富了云南的文化多样性,也为研究契丹历史提供了宝贵的活态资料。

此外,居住在黑龙江、内蒙古和新疆的达斡尔族,也被视为契丹人的后代。

1996年,中国社科院民族研究所的刘凤翥研究员收到了一封匿名信。信中,发件人提出了一个大胆的猜想:达斡尔族可能是古代契丹族的后裔。发件人恳请刘凤翥前往莫力达瓦自治旗进行实地调查,以验证这一假设的真实性。

读完信件,刘老先生兴奋不已。作为国内为数不多的契丹史研究权威,他多年来一直在追寻契丹后裔的踪迹,却始终收效甚微。没想到这次,一个重要的线索突然出现在眼前。

年事已高的刘凤翥顾不上身体状况,一读完信件就迅速动身前往莫力达瓦自治旗,那里是达斡尔族的主要居住地。

经过深入调查,刘老先生得出了一个明确的结论:达斡尔人很可能是契丹人的后代。他通过多方面的证据和分析,基本确认了这一观点。这一发现不仅揭示了达斡尔人的历史渊源,也为研究契丹文化提供了新的线索。刘老先生的研究方法严谨,结论具有较高的可信度,为学术界探讨民族迁徙和演变提供了重要的参考依据。

他提出了几个观点:

“达斡尔”这个词的意思是“最初的地方”,也就是家乡,这个名字是从契丹那里来的。

关于"达斡尔"一词的由来,最早可以追溯到清朝乾隆时期。当时,乾隆皇帝对历史研究颇有兴趣,在他亲自审定的两部著作《八旗姓氏通谱》和《辽史语解》中,明确指出"达斡尔"这个名称是从古代契丹八部中的"大贺氏"演变而来的音译词。这一说法为后人研究民族历史提供了重要依据。

达斡尔族的口述历史与契丹人的生活经历高度契合。

达斡尔族由于缺乏书面文字记载,长期以来对本民族的起源和历史知之甚少。几百年间,他们仅依靠口头传承的一个古老传说来维系对自身历史的认知。

据传,他们的先祖萨吉尔迪汗带领族人从西拉木伦和哈拉木伦地区,即现在内蒙古巴林左旗附近,迁移到现今内蒙古莫力达瓦达斡尔自治旗一带。他们在这里修建了边堡,并从此定居下来。

“边堡”是一种类似于长城的军事防御工事。根据史书记载,金朝为了应对北方蒙古部落的威胁,曾强制征调大量契丹人修筑界壕。界壕与边堡的功能相似,都是为了防御蒙古人的进攻而建造的。

达斡尔族的民间故事与契丹人的历史背景展现出高度的相似性。

达斡尔族的生活方式、信仰体系和语言文化,与契丹人展现出诸多共通点。他们在日常习惯、宗教实践以及语言表达上,都保留了不少契丹文化的痕迹。这种相似性不仅体现在物质层面,更深入到精神领域,反映出两个民族在历史长河中的紧密联系。达斡尔人的传统习俗、信仰观念和语言特点,都带有明显的契丹文化烙印,这为我们研究两个民族的历史渊源提供了重要线索。

在语言发音方面,达斡尔族和契丹族存在一些有趣的相似之处。比如,对于“铁”这个词,达斡尔语和契丹语都读作“卡萨”;而“兔子”在契丹语中称为“陶莱”,达斡尔语则说成“陶里”;此外,“人口增长”在契丹语中发音为“普苏丸”,而达斡尔语则读作“普苏拜”。这些例子显示了两族语言之间的密切联系。

契丹人遵循“同姓不婚”的传统,这一习俗至今仍被达斡尔族延续。在宗教信仰方面,两者都崇拜萨满教。此外,他们的狩猎和捕鱼技术也表现出高度的一致性。

自古以来,达斡尔族对曲棍球情有独钟,技艺精湛。与此同时,契丹人为了锻炼士兵的体能和技巧,常让他们参与马球运动。马球不仅是军事训练的一部分,还逐渐演变为契丹人节日庆典中的重要活动。

马球和曲棍球的比赛方式差不多,很多人认为马球就是曲棍球的老祖宗。

从历史脉络来看,达斡尔族的特色体育项目曲棍球,其起源或许可以追溯到辽代契丹人的马球活动。这种推测并非空穴来风,而是基于两个民族在文化传承和地域分布上的密切联系。契丹人作为辽代的主要民族,其马球运动在当时已经相当成熟,而达斡尔族作为其后裔,在漫长的历史进程中,将这项运动加以改造,逐渐演变成具有本民族特色的曲棍球形式。这种文化演变的过程,既保留了原有的竞技精髓,又融入了独特的民族元素,最终形成了我们今天所见的达斡尔族曲棍球。

刘凤翥在《从契丹小字解读达斡尔为东胡之裔》中提出,达斡尔族的形成与契丹人密切相关。他认为,金朝灭亡后,留在原地的契丹人经过长期演变,最终形成了达斡尔族这一群体。这一观点基于三个主要依据,强调了契丹人与达斡尔族之间的历史延续性。

虽然大量研究显示“本人”和达斡尔族很可能是契丹族的后代,但由于缺乏确凿的史料支持,学术界对此仍存有争议。

随着分子考古学的发展,研究人员通过分析契丹古尸的遗传物质,并将其与可能为契丹后裔的现代人DNA进行比对,最终解决了这个困扰学术界长达一个世纪的谜题。

研究人员首先从内蒙古发现的契丹古尸中获取了6份牙齿和骨骼样本,随后收集了来自云南保山和施甸的纯血统“本人”以及达斡尔族的血液样本。此外,他们还采集了鄂温克族、蒙古族和汉族等其他人群的血液样本。

通过DNA分析和比较,研究人员得出了最终判断:

达斡尔族和契丹族在基因上有着紧密的联系,而云南的“本人”群体与达斡尔族在父系血统上也有着共同的源头。

可以确认,达斡尔族是契丹族的直系后裔,而云南的“本人”群体同样源自契丹。不同的是,经过800年的历史变迁,“本人”与当地民族频繁通婚,使得他们与契丹的血缘联系相比达斡尔族要更为疏远。

除了已经确认的两个契丹后裔群体外,中国境内还存在一些尚未被证实的契丹后裔。这些人群的身份尚未得到学术界的广泛认可,但他们的存在为研究契丹族的历史和文化提供了更多的线索和可能性。这些潜在的契丹后裔主要分布在中国的不同地区,他们的文化和习俗可能与历史上的契丹族有一定的联系,但具体的历史渊源还需要进一步的考证和研究。尽管这些群体的身份尚未完全确定,但他们的存在无疑丰富了我们对契丹族历史的理解和探索。

在天津宝坻县有个村子叫“耶律各庄”,村里大部分人都姓刘。村里的长辈们说,他们的祖先其实是契丹人,原本姓耶律。

在西安市长安区,有两个村落名为耶柿村和耶家坡,这里的居民大多姓“耶”。据传,这个姓氏源自“耶律”的首字,他们的先祖是辽代的耶律天庆王。当地村民保留的一块旧牌匾显示,在解放前,他们仍使用复姓“耶律”,之后才简化为单姓“耶”。

【总结:】

契丹的兴衰历程与中华民族的演进轨迹密不可分。这个曾经雄踞北方的民族,其历史变迁见证了整个中华民族的成长过程。从建立辽朝到逐渐融入其他民族,契丹的发展道路反映了中国多民族融合的历史进程。契丹文化的传承与消亡,不仅是一个民族的命运,更是中华民族多元一体格局形成的重要篇章。通过研究契丹的历史,我们可以更深入地理解中华民族的包容性与延续性,以及各民族在历史长河中的互动与融合。

在长达八个世纪的文化交融过程中,契丹民族逐渐从历史舞台上淡出,但其血脉与文化并未消失,而是深深融入了中华民族的大家庭。契丹以其独特的文化特质,不仅影响了周边民族,同时也接受了其他民族的文化熏陶。这种双向的文化交流与融合,最终促成了中华民族“五十六个民族,五十六朵花,五十六个兄弟姐妹是一家”的和谐局面。

除了你提到的那些人,还有谁是契丹人的后代?快在评论区分享你的看法吧!咱们一起聊聊这个话题,看看还有哪些人可能是契丹的后裔。别犹豫了,赶紧来参与讨论吧!

评论列表