1968年上海永福路的破屋里,62岁的邵洵美躺在10平米阁楼的木板床上,脚边放着一双崭新的棉袜——这是他留给自己的“寿衣”。

窗外霞飞路的梧桐叶飘进裂缝的窗棂,像35年前兰心戏院后台,项美丽初见他时惊落的团扇。

这个曾用金子写诗、被称为“上海孟尝君”的贵公子,临终却只剩这么一双新袜子。

1906年上海宝山路邵家公馆,婴儿邵洵美被裹在绣着“富贵绵长”的锦被里。祖父邵友濂是清末出使大臣,朝珠常挂在摇篮边晃悠;外祖父盛宣怀是洋务派大佬,送来的银锁片沉甸甸压着襁褓。

他生得一副希腊式侧颜,皮肤白得像上好的宣纸,头发细如丝线,一梳到底亮闪闪。自小在公馆里长大,不用为钱发愁,只跟着先生读诗,看佣人摆弄花草,连哭闹时奶妈都捧着玉如意哄——这孩子攥着的,是那个年代顶好的牌。

20岁的邵洵美留着及肩长发,穿一身雪白西装站在霞飞路自家公馆门口,手里攥着刚印好的诗集。

朋友来借钱,他掏怀表看都不看就从西装内袋摸出银票塞过去;文人们聚在他家谈诗缺吃少喝,他直接包下静安寺附近的功德林素菜馆,一摆就是七八桌,让大家吃饱了好写诗。

连鲁迅在文章里骂他“资产阶级诗人”,转头自己的书缺了印费,邵洵美还是托人送去五百大洋。

“文学界孟尝君”的名号比他的诗传得还远,家里客厅的红木茶几上,茶碗换了一波又一波,地板缝里扫出来的,一半是烟头,一半是揉皱的诗稿。

1927年卡尔登饭店的婚礼上,21岁的邵洵美攥着新娘盛佩玉的手,喜帖首行印着他特意改的名字——“洵美”,取自《诗经》里“佩玉锵锵,洵美且都”。

盛佩玉是盛宣怀的孙女,性子温婉娴静,说话时总带着浅浅的笑。她的陪嫁队伍从静安寺排到外滩,三十个皮箱里装着绸缎、首饰和古籍,连搬运工都一路咋舌。

《上海画报》把两人的婚纱照登在封面,邵洵美穿笔挺西装,盛佩玉着蕾丝婚纱,郎才女貌,满城人都说这是“佩玉配洵美,天造地设”。

婚后两人住在宝山路的邵家公馆,盛佩玉学着打理家事,邵洵美依旧和文人们谈诗论画,客厅里的茶烟和墨香混在一起,日子过得像幅精致的工笔画。

1935年上海兰心戏院后台,卸妆的邵洵美正对着镜子理长发,长发垂肩,眉眼间还带着台上的戏韵。

美国女记者艾米丽·哈恩站在侧幕边,看着这个刚卸了妆的中国男人——他穿一件月白色长衫,领口微敞,皮肤在后台昏黄的灯光下透着瓷白,忽然觉得这张脸让“中国都变得可爱了”。

邵洵美转头看见她,笑着走过来,从她随身的本子上撕下一页纸,提笔写了“项美丽”三个字:“这名字配你。”

此后项美丽成了邵家公馆的常客。她跟着盛佩玉去南京路的绸缎庄挑布料,看盛佩玉用银剪子裁开苏州绣的云锦;也陪邵洵美在客厅的红木桌边谈文学,看他把诗稿摊得满桌都是,手指沾着墨汁比划平仄。盛佩玉待她温和,常留她用下午茶,茶点是静安寺老字号的杏仁酥,项美丽

用银叉叉起一块,说“比纽约的蛋糕有味道”,盛佩玉便笑着往她碟子里再添两块。

只是有时傍晚,盛佩玉去霞飞路接孩子放学,路过苏州河附近的公寓楼,会看见邵洵美的黑色轿车停在楼下。车灯熄着,像只沉默的兽。她站在梧桐树下,看了片刻,没上前,只拢了拢披肩,踩着落叶慢慢往家走。

夜色漫上来时,邵家公馆的灯亮了,项美丽正和邵洵美在书房调试新买的留声机,盛佩玉推门进去,留声机里正放着梅兰芳的《贵妃醉酒》,三个人的影子投在墙上,叠在一起,又轻轻分开。

1937年上海沦陷夜,日军的刺刀挑开邵家书房木门时,项美丽举着美国护照挡在宋版古籍前,用生硬的中文喊"采访!这些都是采访资料!"她抢出的不仅是泛黄的线装书,还有邵洵美视若珍宝的印刷机零件。

法租界的阁楼里,邵洵美把长袍下摆掖进腰带,和项美丽支起油印机赶印《自由论坛》,油墨蹭得脸上像花猫,手里的滚筒压过蜡纸时总念叨"日本人占了上海,占不了中国人的笔!"

盛佩玉则在楼下煮好粥等他们,凌晨收摊时把传单塞进菜篮,有次日本宪兵查房,她抱着一叠传单躲进衣柜,听着丈夫在客厅对宪兵笑说"印月份牌的",指尖攥得衣角发皱。

上海沦陷后,项美丽常出入邵家,有时拎着霞飞路买的杏仁酥,有时带盛佩玉去静安寺的绸缎庄挑料子。盛佩玉教她用银剪子裁云锦,项美丽学不好,碎布落了一地,两人蹲在地上捡,倒像两个小姑娘。

邵洵美从书房出来,手里捏着只鎏金镯子,说是佩玉挑的,说愿三人“天长地久”。项美丽指尖划过镯子上的缠枝纹,笑说该是“花好月圆”——乱世里哪有天长地久,能有几日花好月圆就不错了。

他们常在阁楼调试那台从日本人手里抢出的油印机,盛佩玉递烙铁烫蜡纸,项美丽扶着架子不让纸歪,邵洵美握着滚筒压油墨,印出来的《自由论坛》带着油墨香,字里行间都是“中国人的笔不能停”。

有时印到后半夜,盛佩玉煮了粥端上来,三个人围着小煤炉喝,窗外是法租界的灯火,明明灭灭像要撑不住的烛火。

1941年冬,太平洋战争突然爆发,项美丽持美国护照要回国了。码头风大,吹得她围巾飞起来,邵洵美递过个牛皮纸包,里面是手抄的诗集,字迹洇着泪,他说“留着当个念想”。

船鸣笛时,项美丽把诗集抱在怀里,没回头。没过多久,盛佩玉带着孩子去了南京,说南京的亲戚能照看读书,走时给邵洵美塞了件厚棉袍,说“天冷了,自己顾着自己”。邵洵美站在公馆门口,看着她们坐的黄包车拐过霞飞路的梧桐道,车帘晃了晃,再没回来。

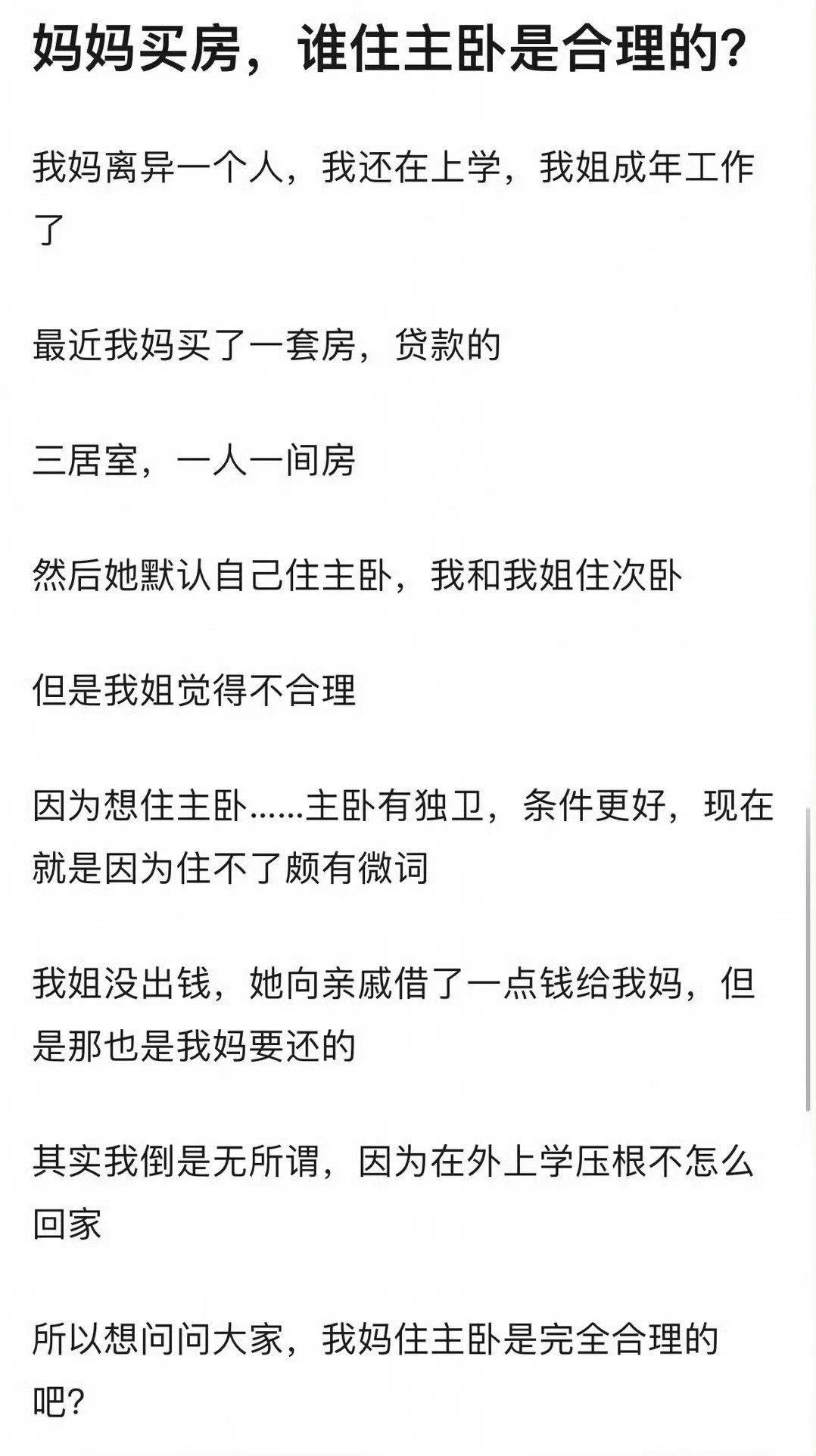

项美丽与盛佩玉离开后,邵洵美独自留在了上海。家产早就被他折腾光了——早年帮朋友还债、资助文人出书花了大半,抗战时印刊物又烧了不少钱,战乱中剩下的古董字画也被日本人抢走大半。后来连那台德国进口的印刷机都被他抵了债,公馆大院也卖给了洋行。

他娶了家里的女佣陈氏,一家六口挤在10平米的弄堂小屋里,墙皮大块大块往下掉,下雨天屋顶漏雨,接水的铅桶在屋里摆了好几个。

昔日霞飞路上挥金如土的贵公子,如今蹲在灶台边数米缸里的米,眉头皱成一团——这月的口粮又快见底了。

只有每天清晨,他会雷打不动地接一搪瓷缸自来水,对着模糊的镜子把长发梳得一丝不苟——哪怕饿得发昏,“文人的体面不能丢”这句话,他总在心里默念。

1968年冬夜,邵洵美躺在10平米阁楼的木板床上,咳得痰里带血,陈氏端来半盆清水,他颤巍巍伸出手,从床头摸出一把银梳——这是当年项美丽离开时留下的。梳齿上还留着旧年的包浆,他攥着梳子,一缕缕梳过花白的长发,发丝稀疏,却仍要梳得服服帖帖。

镜是裂了缝的黄铜镜,照出沟壑纵横的脸,高鼻梁和椭圆轮廓还在,依稀能看出当年希腊式侧颜的影子。

梳完最后一缕,他把银梳放回枕边,对陈氏笑:“袜子够新了。”那棉袜是陈氏拆了自己嫁衣里的白布缝的,针脚细密,袜口还纳了圈松紧带。

这些年再难,他总在清晨接一搪瓷缸自来水,就着水把头发梳顺,哪怕饿得发昏,也念叨“文人的体面不能丢”,如今躺在床上,头发依旧没乱,袜子也簇新。

邵洵美葬礼那天,上海永福路的弄堂飘着细雨。盛佩玉从南京赶来,穿一身洗得发白的素旗袍,跪在10平米小屋的灵前。

她解开领口盘扣,从贴身衬里摸出半枚翡翠锁片——这是当年项美丽离开前,偷偷缝进邵洵美袜内的,如今锁片边缘已磨得光滑。她把锁片塞进棺木,贴在那双新棉袜上,指尖触到棺木的凉意,忽然想起1927年卡尔登饭店的婚礼,他攥着她的手,喜帖上“洵美”二字烫着金。