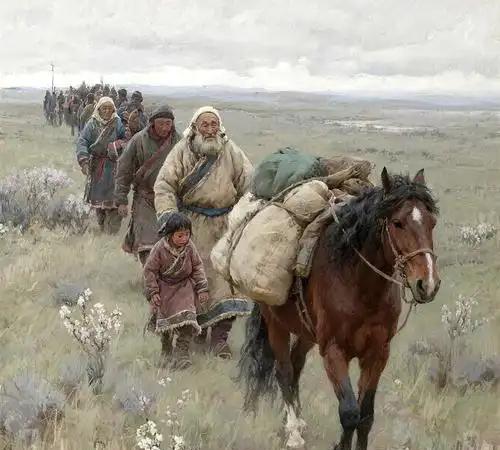

为什么一支二十万大军的覆灭,就能让立国近二百年的西夏王朝迅速崩溃?表面上看,这是一场军事失败,但真正的致命伤,藏在蒙古铁骑一次次南下时那个反复使用的“阴狠”算计里—— 他们从不单纯追求攻城略地,而是像精准的手术般,直指西夏的生存命门:河套与河西走廊的粮仓。西夏的立国之本,早已从马背转向了农田。 党项人虽然以游牧起家,但经过近两个世纪的经营,他们不仅学会了农耕,更在河套平原和河西走廊发展出高度依赖水利的绿洲农业。 他们开创的“淤灌”技术,将黄河水引入荒漠,打造出被誉为“塞北江南”的粮仓。然而,这种农业文明的成功,也成为了西夏最脆弱的软肋。 蒙古军队深刻理解了这一点。他们的战术核心不是简单的歼灭有生力量,而是系统性地摧毁西夏的战争潜力。每当南下,蒙古骑兵会有意识地破坏水渠、践踏庄稼、焚毁粮仓。 这种打击瞄准的不是一时的胜负,而是整个王国的再生产循环。尤其狠辣的是,蒙古人往往选择春耕或秋收的农时发动进攻,使得西夏在应对军事威胁的同时,更面临农业系统崩溃带来的连锁反应。 高度依赖绿洲农业的西夏,其经济命脉完全系于那些需要常年维护的水利设施。一旦水渠被毁、农田被掠,不仅当年收成无望,更可能因灌溉系统瘫痪而导致土地盐碱化、荒漠化,造成持续数年的农业衰退。 蒙古人的策略正是要彻底瓦解西夏的“造血能力”。经过多次这样的打击,西夏的财政和粮食储备被消耗殆尽,社会韧性受到根本性削弱。 西夏的案例揭示了一个深刻的历史教训:一个文明的脆弱性,往往隐藏在其最引以为傲的成就之中。 近二百年的农业开发让西夏积累了财富,但也让它失去了游牧民族的机动性和韧性。当成吉思汗及其后继者不再进行传统的骑兵对决,而是转为持久而精准的经济战时,西夏那种依赖固定农业产区的国家体制,就显得异常被动且恢复困难。 这或许正是成吉思汗在临终前仍坚持要彻底灭亡西夏的战略远见——他看透了这个表面上强大的王朝,其生存基础实则建立在经不起反复打击的农业系统之上。 蒙古军队的“阴狠”,在于他们不惜用二十多年时间,持续攻击同一个要害,直到西夏的农业基础与社会结构彻底崩溃。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。#西夏文明# #辽西夏# #西夏十三陵# #西夏灭亡# #西夏帝国# #西夏政权# #辽金西夏史#