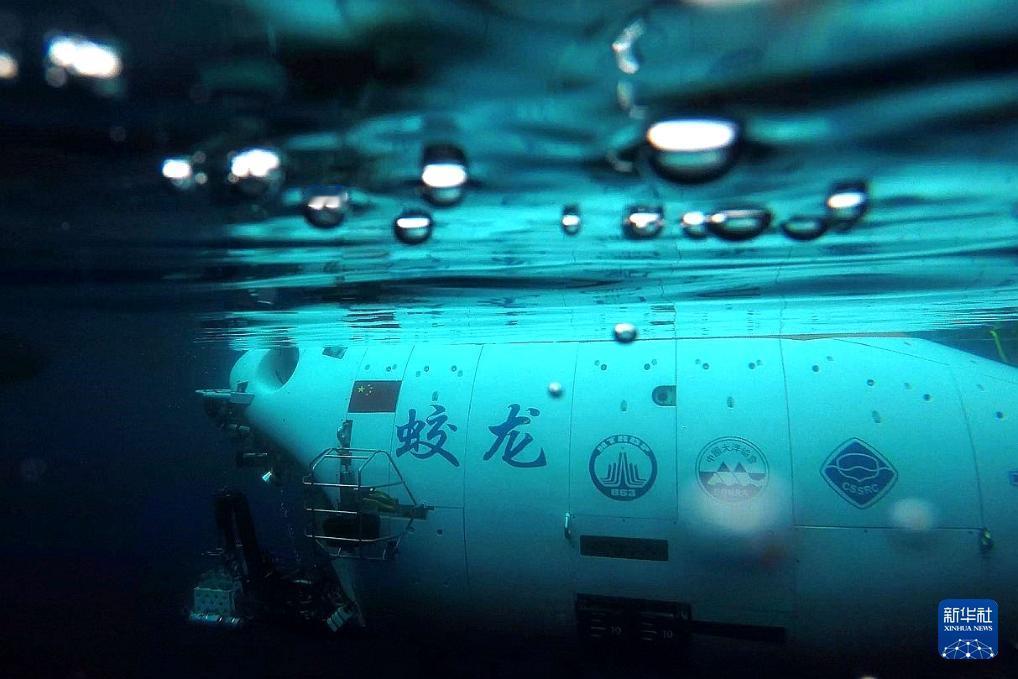

破冰入海!中国“蛟龙”首探北极4000米深海,冰下秘境藏着地球密码 北纬78度的楚科奇海冰盖下,一束探照灯划破4000米深的黑暗——9月26日,随着“雪龙2”号科考船返回上海,我国第15次北冰洋科考圆满收官,其中“蛟龙”号载人潜水器完成的北极冰区首次载人深潜,让中国科技在地球最极端海域刻下新坐标,中国北极深潜突破话题迅速冲上热搜榜首。 三舰协同破局!把“不可能”变成“可视化作业” 北极冰区深潜堪称“深海探险天花板”:2米厚的冰层如铜墙铁壁,零下35度的低温能冻住设备,4000米深海的水压相当于每平方米压着400头大象。而中国靠一套“冰海深潜技术体系”实现了突破。 “雪龙2”号先当“开路先锋”,用双向破冰技术在密集浮冰中“切”出直径50米的作业窗口,这种精准破冰能力让我国成为少数能在北极夏末冰情最复杂时段作业的国家。随后“深海一号”母船启动保障,通过冰面声呐中继浮标破解“冰下通信”难题,将潜水器信号延迟控制在10秒内,彻底告别“盲操作”。 最终登场的“蛟龙”号早已完成“北极改装”:钛合金舱加装双循环保温系统,让潜航员在2度的深海里保持20度舒适温度;机械臂涂覆防冰冻涂层,实现0.5厘米级操作精度。在3800米深处,潜航员精准采集到3个罕见玻璃海绵样本,整个过程被实时传回母船指挥中心。 23份样本藏玄机!小生物揭露气候大秘密 此次深潜的最大收获,藏在“蛟龙”号带回的23份生物样本里。科研团队发现,相距仅50公里的两个站点,底栖生物密度相差3倍,端足类生物最大体型达20厘米,比以往记录超出30% 。这些看似细微的差异,实则是北极生态的“环境日记”。 “底栖生物寿命长、行动慢,是气候变化的活记录仪。”中科院研究员张芳解释,生物体型变大可能源于冰盖融化后浮游植物增多,而物种更替则直接反映海水温度变化。过去全球北极深海样本多来自欧洲附近海域,且多为无人潜器拍摄的“视觉资料”,中国此次获取的完整活体样本,填补了楚科奇海区域的观测空白。 更关键的是,我国已将所有数据共享至国际北极深海生态数据库,为全球气候模型修正提供了“中国样本”。世界气象组织专家马克·塞雷兹评价:“中国的发现补上了北极生态研究的关键拼图。” 四船出征显实力!从“能下潜”到“任意潜”的质变 此次科考由“雪龙2”号、“极地”号、“深海一号”和“探索三号”四船联合实施,是我国规模最大的北冰洋考察 。这种多船协同模式构建起“冰-海-气-生物”立体观测网,标志着我国极地科考从“单点突破”迈入“体系化作战”新阶段。 从2012年“蛟龙”号创下7062米深潜纪录,到如今攻克北极冰区载人深潜,中国深海探测实现了从“能下潜”到“能在任何海域下潜并作业”的质变。自然资源部官员直言,这不仅提升了我国应对全球气候变化的认知能力,更彰显了深海装备自主研发的硬实力。 当“蛟龙”号的探照灯照亮北极深海,照见的不仅是从未被人类涉足的秘境,更是中国科技向极端环境挑战的底气。网友纷纷留言:“从深海到极地,中国探索者的脚步从不停歇!”这场冰下探险,无疑为人类认识地球写下了浓墨重彩的中国篇章。北极破冰航线 中国北极航道 北极破冰船 深海科考 破冰船探险 中国北极科考队 北极科考船