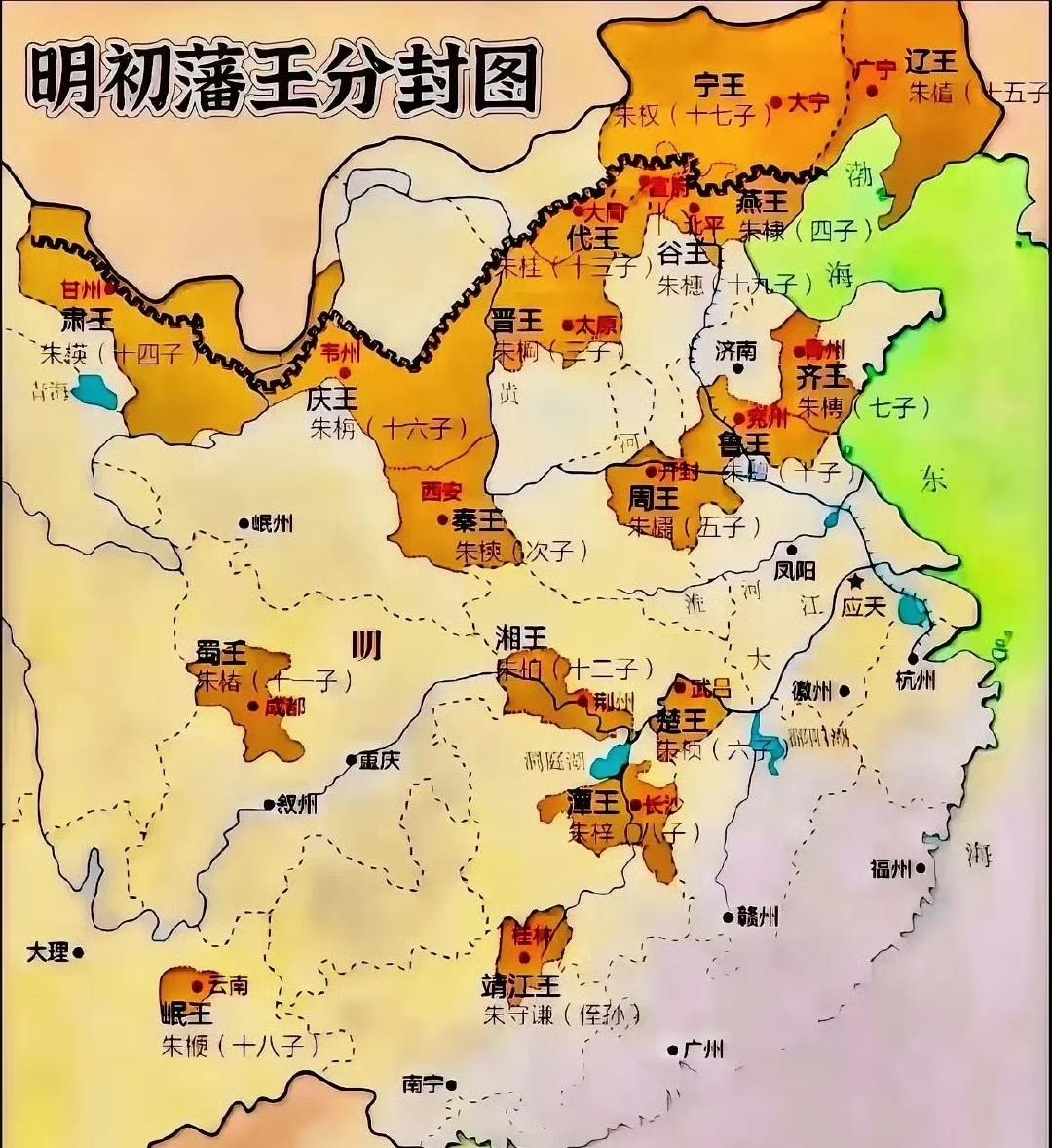

聊明朝开国的故事,朱元璋的藩王分封绝对是绕不开的话题——他大手一挥,把十几个亲儿子几乎全派去了长城沿线,让朱家子弟亲手守住北方的大门。 大家对着明初地图一看就明白,从东北到西北的长城线上,朱家王爷的封地排得整整齐齐。最东边是十五子辽王朱植守着辽东,往西是十七子宁王朱权坐镇大宁,再往南就是四子燕王朱棣驻守的北平,一直到最西边十四子肃王朱楧守着甘州。整条北方防线被儿子们“承包”,朱元璋的想法很明确:用自家亲人守国门,既放心又能把兵权攥在朱家手里,这布局乍看确实够精明。 其中最耐人寻味的,是燕王朱棣的封地——北平。要知道,北平可不是普通地方,那是元朝的旧都城,是蒙古骑兵南下的咽喉要道,也是北方最关键的军事重镇。朱元璋把朱棣放在这儿,可不是随便安排的。能守住故元废都,意味着要懂军事、能打仗,还得镇得住场面。从这就能看出来,朱元璋心里其实特别认可朱棣的才干,不然不会把这么重要的“关口”交给四儿子。 可谁也没料到,朱元璋晚年却走了一步“让人看不懂”的棋。他原本立的太子是长子朱标,可朱标早早就病逝了。按常理,皇位该从剩下的儿子里选一个有能力的继承,毕竟朱棣这些儿子常年守边,手里有兵权、有战功。可朱元璋偏不,他跳过了所有儿子,把皇位传给了朱标的儿子——皇太孙朱允炆。 有人说,朱元璋这么做是怕儿子们争皇位。毕竟儿子们手里都有兵权,要是为了皇位互相厮杀,刚稳定的大明就得乱套。他想守住“嫡长子继承制”的规矩,从孙子这儿把皇位传下去,避免兄弟相残。可他忘了,朱棣不是普通皇子——他在北平守着故都、立了战功,现在要给一个没打过仗、没掌过权的侄子磕头称臣,这对朱棣来说,简直是公开的羞辱。 最后,朱棣干脆打着“清君侧”的旗号,从北平一路杀到南京,这就是历史上的“靖难之役”。这场叔侄相杀的战争打了四年,把刚安定下来的明朝搅得鸡犬不宁。其实,这段磋砣岁月的根源,就是朱元璋当初既给了朱棣重要的兵权和封地,又在传位上忽略了他的存在,硬生生制造了矛盾。 除了分封和传位的纠葛,朱元璋给儿子们起名字的小细节也藏着趣闻。你发现没?他所有儿子的名字都带“木”字旁——朱标、朱棣、朱权、朱植……这可不是随便起的,背后有军师刘伯温的影子。按照古代的“五行学说”,“木”能生火,“木火通明”象征着朱家天下能兴旺发达。朱元璋这么安排,就是想借这个好寓意,让大明江山传千秋万代。 可历史就是这么有意思,朱元璋费尽心思想让朱家“火”起来,结果几百年后取代明朝的清朝,国号“清”字居然带“水”字旁!按五行相生相克的说法,“水克火”,这事儿虽然只是巧合,却成了后人茶余饭后的趣谈。 回头看朱元璋的“长城藩王局”,初衷是为了保朱家江山,却没想到成了内斗的导火索。这其实告诉我们一个道理:治国不是“家里事”,光靠信任亲人、讲究吉祥寓意远远不够。没有平衡好权力和继承的规则,再精明的算计,也躲不过权力斗争的旋涡,更经不住历史的考验。 大家对此怎么看?欢迎评论区留言,期待你的精彩分享。

![明朝的刘瑾能坚持那么久也是个狠人[吃瓜]](http://image.uczzd.cn/9087977612433242875.jpg?id=0)