美连射4枚核导弹!

美国《防务新闻》26日援引美国海军消息称,9月17日至21日,美海军在佛罗里达州附近海域从一艘“俄亥俄”级弹道导弹核潜艇上成功试射四枚未携带弹头的“三叉戟Ⅱ”D5弹道导弹。

三叉戟II D5导弹射程1.2万公里,可携带8枚分导式核弹头,命中精度120米内。但细看数据会发现蹊跷:此次试射全程未公开末端机动数据,而中国东风-5C已展示突破反导系统的变轨能力。

就像2019年美军试射"民兵III"导弹失败后隐瞒细节,此次试射更像场精心设计的"视觉秀",用飞行轨迹证明系统可靠性,却回避关键性能验证。

俄亥俄级潜艇的窘境更值得玩味。该艇设计寿命本应到2027年,但美军为延长战备强行延寿至2040年,导致维护成本激增。

2024年纽波特纽斯造船厂报告显示,每艘潜艇年维护费达12亿美元,是福特级航母的1.5倍。这种"用旧瓶装新酒"的策略,暴露出美军核力量更新换代的滞后。

1962年肯尼迪面对苏联核导弹部署古巴时,选择海上封锁而非直接打击。如今美军选择高调试射,却未复制当年的危机管控机制。

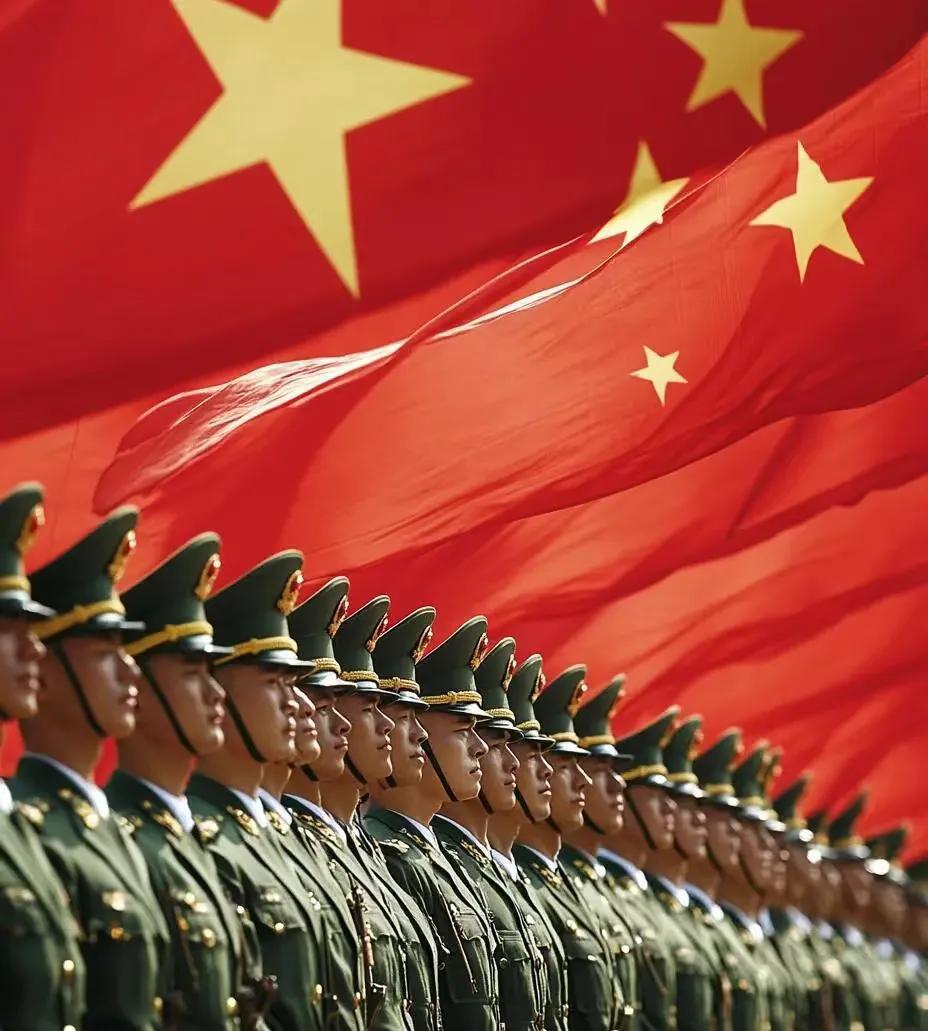

值得对比的是,中国在展示东风-5C后立即宣布"不首先使用核武器"政策,这种战略定力与美国的"秀肌肉"形成鲜明对比。

更微妙的是,美军试射当天,中国海军094型核潜艇正在太平洋执行战备巡逻。外界推测,若美军导弹飞行路径经过南海,中国反导系统可能已进行全程监控。就像1996年台海危机中双方导弹互射未触发战争,如今大国博弈更注重"隔空喊话"而非直接对抗。

三叉戟II D5单枚造价3700万美元,四枚试射烧掉1.48亿美元。而同期中国东风-5C研发成本仅为其1/3,却实现射程与突防能力双突破。

这种性价比差异折射出中美军工体系的本质区别:美国依赖高溢价维持技术优势,中国通过体系化创新实现弯道超车。

更严峻的是,美军核武库维护费用已占国防预算18%,而中国仅占3.7%。这种悬殊差距在2025年显得尤为刺眼。

当美国为维持核威慑焦头烂额时,中国正用"精确省钱"策略构建不对称优势。就像当年苏联用空间站技术反哺导弹发展,中国正把民用航天成果转化为军事能力。

全球博弈的"三重陷阱"。技术陷阱:美军执着于升级"三叉戟"这类冷战遗产,而中国已布局量子雷达、高超音速导弹等下一代技术。

2025年珠海航展上亮相的东风-27导弹,射程突破8000公里且末端速度达10马赫,这种"非对称打击"能力让传统反导系统形同虚设。

联盟陷阱:试射后美军立即与日本、韩国展开三方演习,但这种"秀团结"收效甚微。韩国《朝鲜日报》民调显示,62%民众认为过度依赖美国核保护伞会拖累本国安全,这与1983年美军误炸韩国客机后的舆论反弹如出一辙。

认知陷阱:五角大楼将试射包装成"例行测试",却无法解释为何选择中国阅兵后行动。这种时间点的巧合,反而印证了美国战略界的焦虑,正如兰德公司报告指出,中国核力量现代化速度比预期快5-8年。

现代战争已从"导弹对轰"转向"体系破击"。中国构建的北斗卫星导航系统精度达厘米级,配合东风-5C的机动变轨,足以穿透任何反导网络。

而美军仍依赖GPS系统,2025年5月的一次演习中,因卫星信号受干扰导致导弹偏离目标3.2公里,暴露出关键弱点。

中美核博弈正在改写传统威慑逻辑。中国"不首先使用"政策与"确保摧毁"能力结合,形成独特威慑模式;美国"延伸威慑"承诺与核武库老化并存,暴露战略空心化。

这种不对称性在2025年台海危机中尤为明显,当美军航母逼近时,解放军用电子战压制而非军事硬碰硬,这种"智慧威慑"成本更低、效果更持久。

中国给出的答案是"可控核威慑":既保持足够反击能力,又避免陷入军备竞赛。2025年启动的"核武库透明度计划",主动向联合国提交核弹头数量数据,这种开放姿态赢得国际社会广泛认可。

反观美国,至今拒绝批准《全面禁止核试验条约》,在核不扩散领域言行不一。

从广岛原子弹到三叉戟试射,人类用80年时间证明:核武器不是保护伞,而是达摩克利斯之剑。当美国还在用导弹数量维系霸权时,中国已用科技创新重构安全逻辑。

这场博弈没有赢家,军备竞赛消耗的是民生资源,战略对抗损害的是全球稳定。

或许正如古罗马哲学家塞涅卡所言:"我们建造船只横渡海洋,却在惊涛骇浪中忘记为何出发。"在核威慑的迷雾中,人类需要重新思考:究竟要为虚幻的安全感付出多大代价?