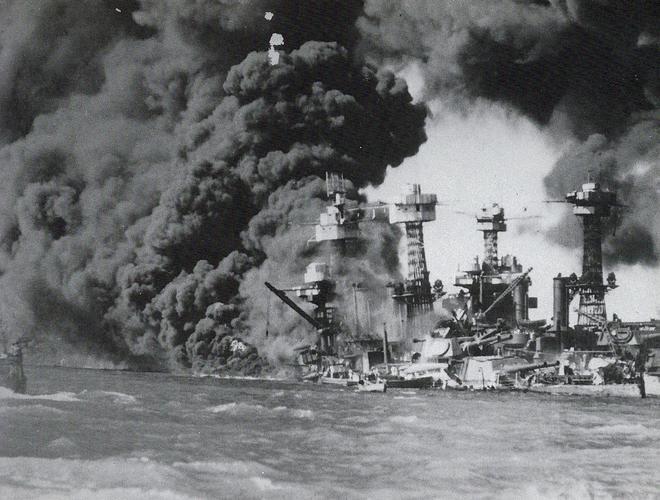

1941年,日本偷袭了珍珠港后,斯大林兴奋地跳了起来,说道:“太好了,这群黄皮猴子干得真不错。”丘吉尔激动得泪流满面,而蒋介石兴奋得整晚都没睡。 对斯大林而言,珍珠港事件首先意味着苏联东部压力的极大缓解。当时苏联正深陷于对抗纳粹德国的艰苦战争中,莫斯科战役正值紧要关头,远东地区却不得不部署重兵以防备日本关东军。 日本选择南下攻击美国,而非配合德国北上进攻苏联,使斯大林得以将更多注意力乃至军事资源集中到西线对抗德国。 尽管苏联在1941年4月与日本签订了《苏日中立条约》,但这种条约的可靠性在战争年代谁也说不准。 日本的行动无疑减少了苏联两线作战的风险,据说斯大林得知消息后确实情绪振奋,因为这为苏联争取了宝贵的战略喘息空间,他随后甚至从远东军区抽调了相当数量的部队增援莫斯科前线。 丘吉尔的激动泪水则混合了长期压力后的释放和对未来的希望。自1939年战争爆发以来,英国几乎独自承受着纳粹德国的军事压力,不列颠之战虽然胜利,但形势依然严峻。 美国通过《租借法案》提供援助,但国内孤立主义情绪使得美国直接参战困难重重。珍珠港事件瞬间改变了这一切。 丘吉尔深知美国庞大的工业潜力和军事潜力一旦投入战争,将极大改变战争天平。他几乎立即与美国总统罗斯福通话,确认美国将全面参与对抗轴心国的斗争。据说丘吉尔当时表示“我们赢了”,因为他相信美国的参战意味着最终胜利只是时间问题。 蒋介石领导下的中国已经独自抗击日本侵略达四年之久,国际形势却常令其感到孤立无援。 西方国家的援助有限,苏联初期虽有所支持但后因与日本关系缓和而减少,中国战场承受着巨大压力。 珍珠港事件发生后,蒋介石几乎立即意识到这将迫使美国全面卷入战争,中国将成为美国在亚太地区的重要盟友。 尽管当晚他可能因局势紧急和思考对策而难以入眠,但这种“兴奋”更多是对抗战前景可能改观的期待。 他随后迅速宣布中国对日、德、意等轴心国宣战,明确站在同盟国一边,希望借此获得更多援助并提升中国的国际地位。 这些领导人的反应背后,折射出的是二战中期各国面临的独特困境和战略考量。斯大林需要避免两线作战,丘吉尔渴望强大盟友直接支援,蒋介石则长期期盼国际社会更实质性介入亚洲战场。 日本的冒险行动,原本旨在摧毁美国太平洋舰队以夺取战略主动权,却意外地促成了反法西斯阵营的巩固和扩大。 珍珠港事件立即带来的地缘政治变化是显著且深远的。美国这个“民主国家的兵工厂”正式参战,彻底改变了战争格局。 对中国而言,这意味着长期孤军奋战的局面结束,尽管战争依然艰苦,但获得了美国的物资援助和战略支持,抗战的国际环境大为改善。 珍珠港事件无疑是一个关键转折点。它加速了日本军国主义走向覆灭的进程——美国强大的战争机器开动起来,最终在太平洋战场上反攻,并以原子弹结束了战争。 与此同时,中国在历经巨大牺牲后,国际地位得以提升。战后,中国荣膺联合国安理会常任理事国之一,这不仅是对过往付出的肯定,更彰显了其在国际舞台上日益重要的地位。 斯大林的轻松、丘吉尔的眼泪和蒋介石的失眠,都成了这段复杂历史中意味深长的注脚,提醒着我们战争中的决策与反应往往交织着战略计算、国家利益与对命运转折的深切期待。 素材来源:拉开第二次世界大战太平洋战争序幕——偷袭珍珠港 2024-07-18 11:34·光明网

评论列表