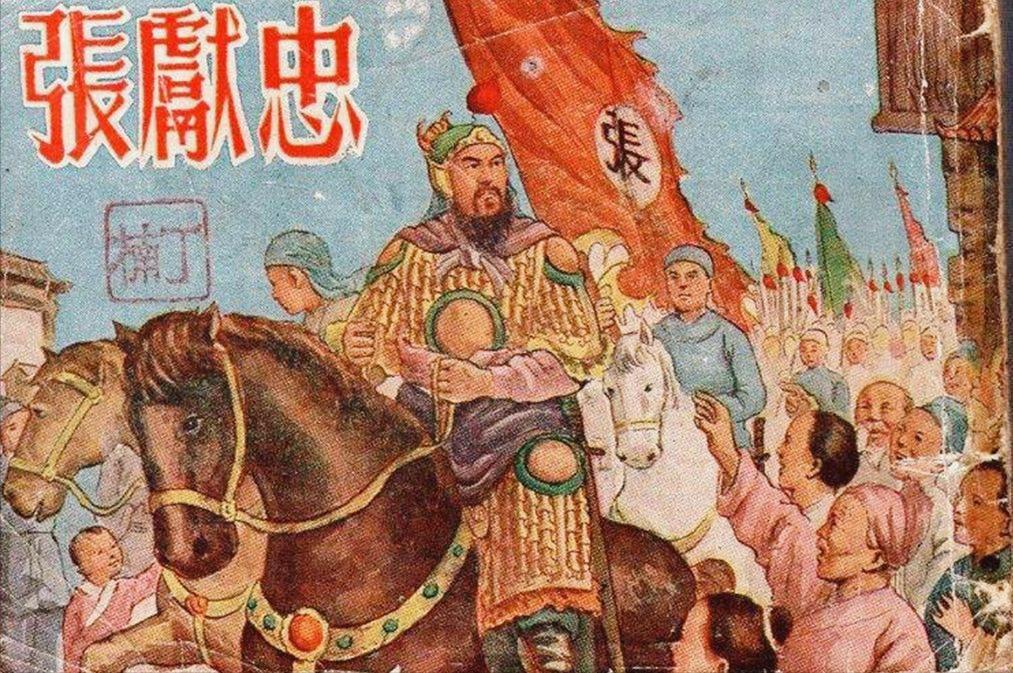

明末,内忧外患的王朝再次将目光投向这里,两个陕西人从黄土高坡出发,给腐朽的明廷带来了致命冲击。一个是李自成,另一个,便是张献忠。 张献忠,延安府定边县人,生于1606年,因一脸黄须得名“黄虎”。他与李自成几乎同时揭竿,却有着更灵活的生存智慧,危机时暂降明廷,时机成熟便再度举义,在反复博弈中积蓄力量。崇祯十七年,当李自成在北方撼动明室根基时,张献忠已挥师南下,在江淮以南辗转征战,攻克武昌后,处死楚王朱华奎,尽收府中财富以招兵买马,随后在此建立“大西国”,自封大西王,设官开科,初具立国规模。 此时的天下,已呈群雄逐鹿之势。张献忠深知,湖广一带虽得一时之利,却无险可守,且久经战乱民生凋敝,难成长久基业。目光西移,天府之国四川进入他的视野。这里四面环山,易守难攻,自古便是割据一方的理想之地。1644年八月,大西军攻克成都,明朝宗室与拒不投降的官员尽数被除,四川大部落入其手。同年十一月,张献忠在成都称帝,定国号“大西”,改元“大顺”,以成都为西京,正式开启了他在川蜀的统治。 也就是从这时起,“张献忠屠川”的说法开始流传。据记载,明万历年间四川有310万人口,到康熙时仅剩9万,这样断崖式的锐减,《明史》将主要责任归咎于张献忠,称其“一日不杀人则悒悒不乐”,甚至记载他在青羊宫屠杀应试学子、屠戮成都百姓与卫所军户,还遣将分赴各地屠城,堆尸成“京观”。野史中更有离奇说法,或言他因少年时在四川受辱而报复,或说因被野草割伤便迁怒全川,甚至有“七杀碑”的记载,字字透着血腥。 然而,当我们褪去历史的尘烟,细看张献忠其人其事,诸多疑点浮出水面。他出身底层,曾卖枣、当兵、做捕快,因行侠仗义深得乡邻敬重,振臂一呼便追随者云集。这样的人,即便身居高位,是否会骤然变得对普通百姓嗜杀无度?要知道,他入川的初衷是建立稳固根据地,而乱世之中,人口是最宝贵的资源,兵源、赋税、生产皆赖于此。若真如记载那般屠尽川人,无异于自毁根基,这与他在战火中存续十数年的政治智慧显然相悖。 事实上,张献忠的屠刀确曾落下,但对象多是明廷遗老、反抗势力与潜在威胁。古往今来,新政权建立之初清除异己并不鲜见,这与无差别屠杀有着本质区别。史载其军令严明,严禁擅自招兵、受理民词、强占民女,违者立斩,这样的治理手段,很难与“滥杀”直接画等号。 更值得深思的是,大西政权在四川的统治并未长久。李自成的大顺政权覆灭后,清军将矛头指向西南,张献忠率部与清军展开殊死搏斗,最终于1646年战死沙场。而清军素有屠城传统,扬州十日、嘉定三屠皆是铁证。四川作为抗清前线,拉锯战持续多年,直至顺治十六年仍有明军残余在此抵抗。清军在征服过程中造成的杀戮,是否被有意无意地算在了已死的张献忠头上? 《明史》由清朝编纂,“胜利者书写历史”的定律在此显现。张献忠及其余部对清军的打击尤为沉重,其义子李定国更是屡败清军,一度让清廷震动。这样的对手,自然容易成为抹黑的对象。而那些与清廷合作的明朝遗老,其著述中对张献忠的批判,也难免带有立场的偏颇。 再看人口锐减的真相,除了战争伤亡,更多百姓或许是为躲避战火而举家迁徙,而非尽数遭难。四川话能延续至今便是明证,若真如记载那般“尽屠一省”,方言早已被外来移民同化,不可能保留独特风貌。

![朱棣真要是庶出,方孝孺骂他的时候第一句就是庶子了[吃瓜]](http://image.uczzd.cn/18343000603108831014.jpg?id=0)

![明朝的刘瑾能坚持那么久也是个狠人[吃瓜]](http://image.uczzd.cn/9087977612433242875.jpg?id=0)