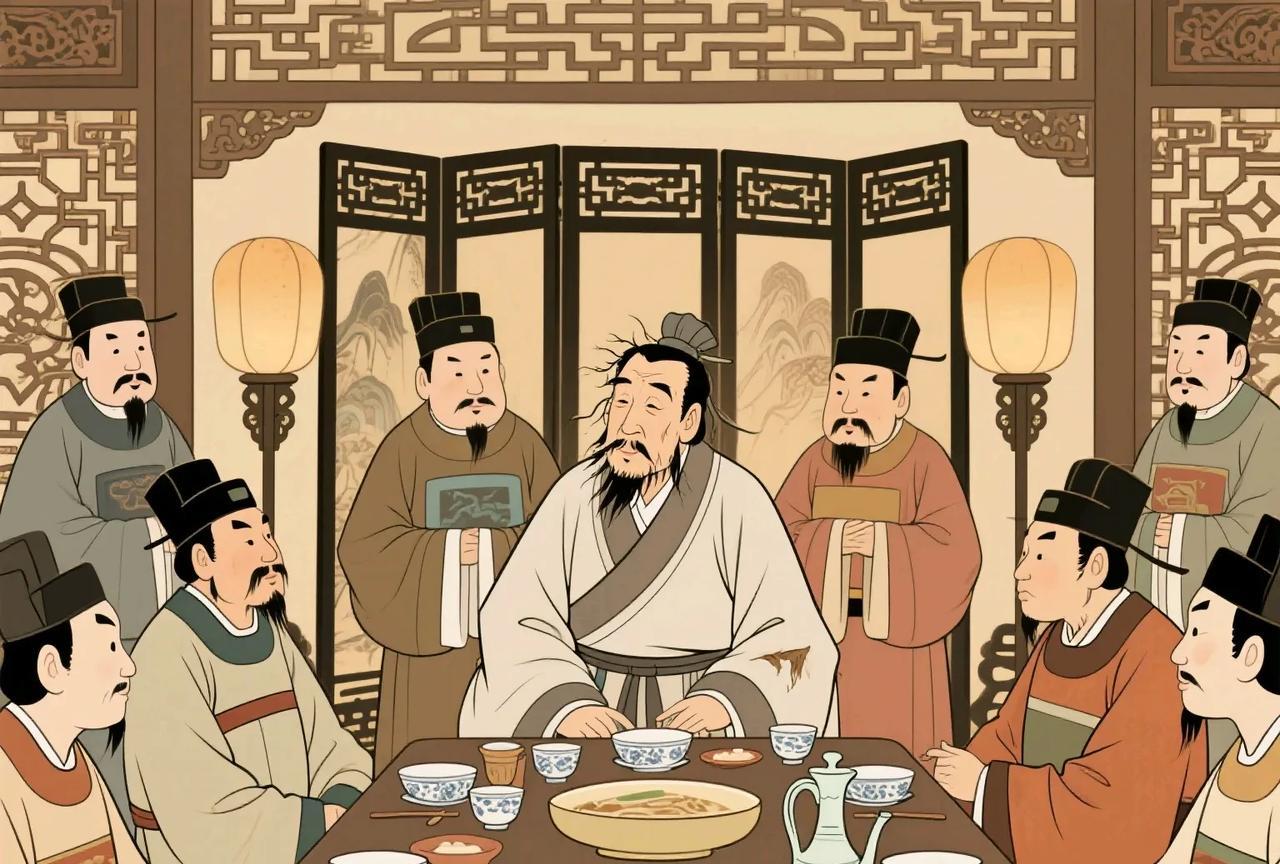

辛弃疾为什么不被南宋重用?说出来你可能不信。23岁那年,辛弃疾干了一件惊天动地的大事。他带着五十个不怕死的兄弟,趁着天黑摸进五万金兵驻扎的营地,把叛徒张安国从酒桌上揪出来,连夜绑回南宋砍了脑袋。 1162年,一位年仅23岁的青年将军押解着叛徒张安国,在万众瞩目下将其斩首示众。 他,就是辛弃疾。 1140年,辛弃疾出生在山东济南,彼时故土已沦陷金人之手。 他自幼目睹山河破碎,亲历家国之痛。 祖父辛赞虽仕于金,却心怀宋室,常带幼孙“登高望远,指画山河”。 少年辛弃疾文武兼修,立誓驱逐金虏,雪靖康之耻。 1161年,金主完颜亮大举南侵,21岁的辛弃疾抓住时机,聚众两千,投奔抗金义军首领耿京,被委以掌书记重任。 然而,义军内部僧人义端窃取义军印信叛逃金营,辛弃疾星夜追击,手刃叛贼,夺回大印。 1162年,抗金形势出现转机。 耿京审时度势,决定归附南宋朝廷,共图恢复大业。 他派遣辛弃疾为信使南下。 辛弃疾不辱使命,获得宋高宗赵构的正式接纳。 然而,就在他北返复命途中,义军内部出了叛徒张安国。 他杀害耿京,挟持部分义军投降金人,被金人封为济州知州。 义军顷刻瓦解,抗金大业危在旦夕。 值此存亡之际,辛弃疾并未因势单力孤而退缩,而是当机立断,仅率五十名精心挑选的勇士,策马直扑五万金兵驻守的济州大营。 时值夜晚,金营内正大摆庆功宴,张安国志得意满,与金将推杯换盏。 辛弃疾一行以迅雷不及掩耳之势冲入中军大帐。 辛弃疾长剑直指张安国咽喉,直接将他生擒于酒桌之上。 五十勇士护着辛弃疾与俘虏,杀开一条血路,突围而出,最终将张安国押至临安正法。 此役震古烁今,“壮声英概,懦士为之兴起”,辛弃疾之名响彻江南。 辛弃疾满怀赤诚南归,期盼能统兵北伐,收复故土。 宋孝宗初闻他的事迹,确实龙颜大悦,意欲重用。 然而,朝廷的暗流很快将他的热情浇灭。 宰相史浩一句“北人归正,情伪难测”的低语,道出了南宋朝廷对北方归附人士根深蒂固的猜忌。 最终,立下不世奇功的辛弃疾,仅被授予一个从八品的江阴签判小官。 而辛弃疾并未气馁,他坚信精忠必能报国。 在地方任上,他励精图治,处理政务之余,更将满腔复国热忱倾注于笔端。 他写下《美芹十论》、《九议》等雄文,提出具体的北伐方略。 然而,这些凝聚心血的上书,或被束之高阁,或被冠以“所言甚善,姑且留中”的虚名敷衍了事。 朝廷主和派占据上风,满足于偏安一隅,对辛弃疾这样锐意进取的“归正人”,既用其才,又防其心,更惧其“生事”。 辛弃疾逐渐看清了现实。 一次酒后,他向同僚吐露心声,感慨朝廷若真想恢复中原,为何不用最熟悉金人虚实的北人? 这番肺腑之言却被视为“狂悖”,招致御史弹劾,被调任闲职。 此后二十余年,辛弃疾辗转于各地地方官任上。 他才能卓著,在滁州、江西、湖南等地,治理荒政、兴修水利、整顿治安,政绩斐然。 尤其在湖南任上,他自筹粮饷,创建了一支精锐的地方武装“飞虎军”,军纪严明,威震敌胆,金人闻“辛”字旗而色变。 这支本可成为北伐利剑的劲旅,却因朝廷的猜忌和主和派的阻挠,在辛弃疾调任江西后,被无情解散。 心灰意冷之下,辛弃疾在江西上饶带湖之畔,修建庄园,取名“稼轩”,自号稼轩居士。 然而,表面的闲适无法掩盖内心的激荡。 他时常与志同道合的好友如陈亮相聚,酒酣耳热之际,追忆当年突袭金营的豪情,谈论恢复大计。 陈亮曾问他是否后悔南归,辛弃疾沉默良久,在墙上写下:“了却君王天下事,赢得生前身后名。可怜白发生!” 掷笔长叹,道出心中无尽悲凉。 当听闻朝廷再次与金人议和,彻底断送北伐希望时,他只能苦涩一笑。 满腔热血无处挥洒,唯有将一腔孤愤、万里河山之思,倾注于词章之中。 他的词风豪放沉郁,既有“金戈铁马,气吞万里如虎”的壮怀激烈,也有“青山遮不住,毕竟东流去”的深沉感慨,更有“众里寻他千百度,蓦然回首,那人却在,灯火阑珊处”的孤高自许。 醉后舞剑,高呼“杀贼!杀贼!”成为他宣泄报国无门之痛的最真实写照。 1205年,权臣韩侂胄为捞取政治资本,仓促准备北伐,重新起用年逾花甲的辛弃疾。 老人接到诏书时,以为毕生夙愿终有实现之机。 然而,亲临前线,才发现所谓北伐,不过是政治投机,准备不足,将领无能。 辛弃疾痛心疾首,上书直言弊端,反遭诬陷排挤。 他彻底心死,黯然辞官。 1207年秋,金兵大举南侵,危难之际,朝廷才又想起这位老将,急诏起复。 然而,诏书送达时,辛弃疾已病入膏肓。 弥留之际,他仍用尽最后气力,连呼三声“杀贼!”,含恨而终,终年六十八岁。 辛弃疾的悲剧,非个人之失,实乃时代之殇。 辛弃疾的名字,永远铭刻在历史的天空,诉说着一个英雄被时代辜负的千古遗恨! 主要信源:(新华社客户端——“英雄无用武之地”的将帅之才辛弃疾)

![司马懿要这样做了,就不会有后面的晋了[6]](http://image.uczzd.cn/11963613302330475141.jpg?id=0)