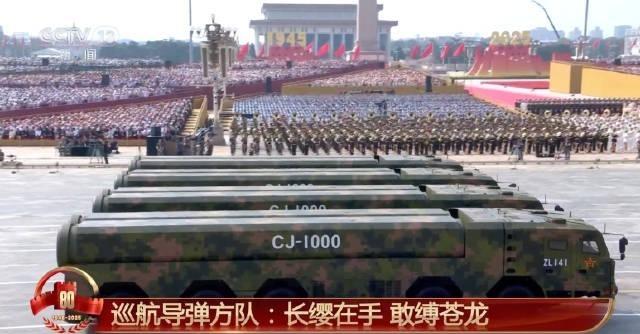

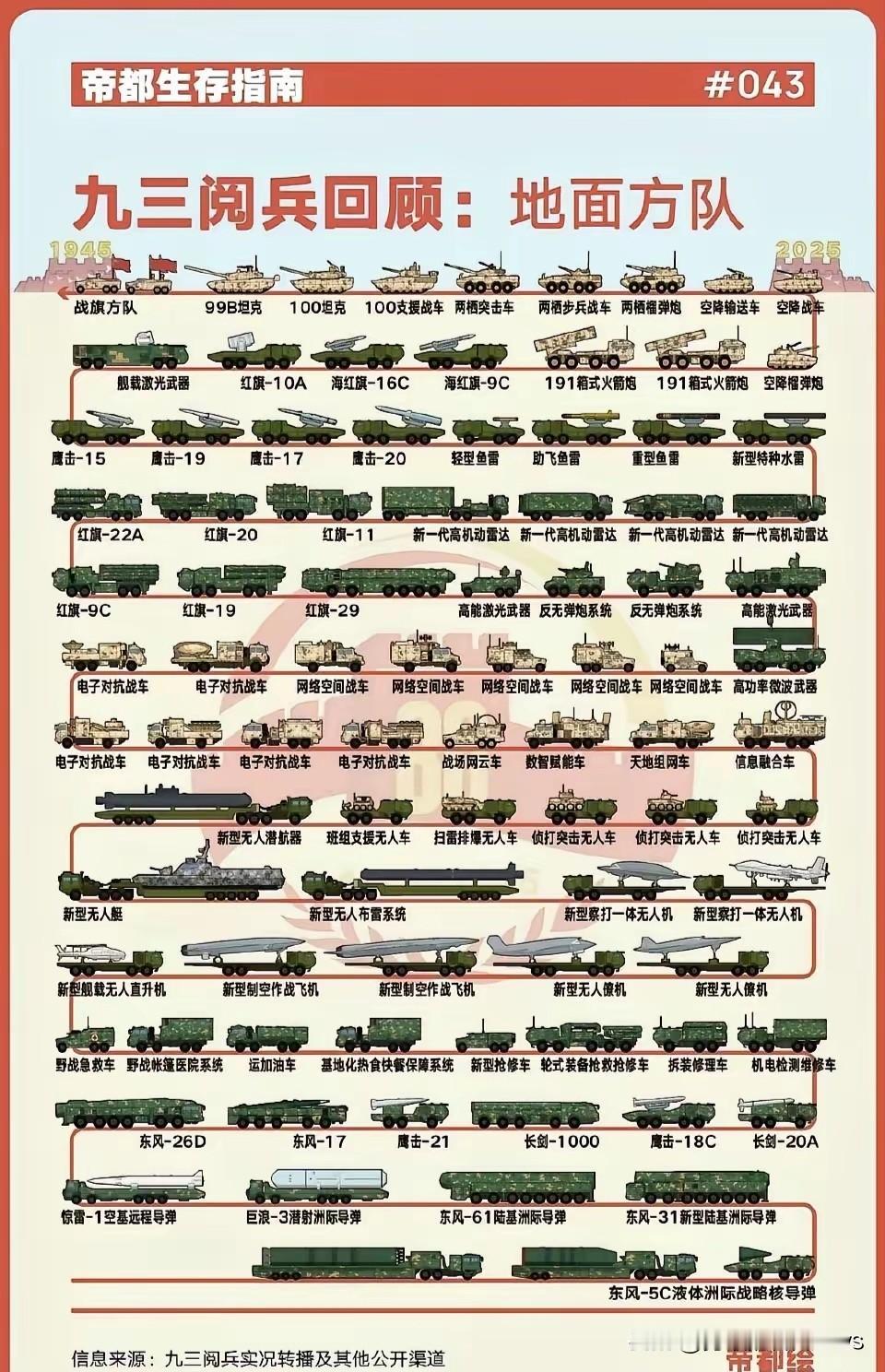

中方阅兵作用开始发酵,各国态度明显变化? 2025年九三大阅兵的晨光中,东风-5C核导弹方队的履带碾过天安门广场的地砖,留下深浅不一的辙痕。这道痕迹不仅定格在阅兵现场的影像里,更深深烙印在国际社会对中国实力的认知图谱中。 过去提起中国,外界最先想到的往往是流水线上的电子产品、港口里堆积如山的集装箱,是“世界工厂”的标签。但这几次阅兵就像一把钥匙,打开了展示中国全面实力的大门,让越来越多人明白,中国经济的繁荣背后,是军事科技同样跻身世界前列的硬底气。 阅兵场上最引人注目的,永远是那些平时难得一见的“大国重器”。东风-5C洲际导弹作为压轴装备驶过长安街时,它的亮相不仅是一次装备展示,更是中国战略核力量的实力宣言。中国国防部在阅兵后连续发布声明,明确指出东风-5系列严格遵循“有限但有效”的核政策,新一代陆基与海基、空基核力量已达“安全均衡”水平。 这款导弹射程突破1.4万公里,北美、欧洲全境都在其覆盖范围内,搭载的分导式多弹头技术能同时攻击多个目标,突防能力较前代提升300%。军事专家测算,一枚东风-5C可携带6-10枚分导式核弹头,每个弹头都能精准打击不同目标,这让任何反导系统都难以招架。 更令人瞩目的是其精准度的突破,集成北斗三号卫星导航与惯性制导系统后,圆概率误差缩小至150米以内,相当于从北京投掷硬币能精准命中纽约曼哈顿岛。这种精度已达到国际顶尖水平,甚至超越了部分军事强国的现役洲际导弹。 美国有线电视新闻网(CNN)不得不承认,中国通过阅兵展示的新型导弹让西方分析人士“大吃一惊”,而美国“动力”网站“战区”频道则重点关注到东风-61这款全新洲际导弹,认为这是2019年东风-41亮相以来最受关注的战略武器进展。 中国军力的发展,在周边国家中引发的态度转变最为明显。过去几年,南海地区时常出现一些不和谐的声音,越南、菲律宾等国曾一度跟着外部势力在南海问题上制造摩擦。 他们当时的心态不难理解,总觉得中国经济虽强,军事上未必能有效维护海洋权益。但几次阅兵展示的实力,让这些国家重新掂量起利弊得失。 如今的南海局势已呈现出积极变化。菲律宾不再像以前那样频繁在黄岩岛附近制造事端,反而主动寻求与中国开展海上合作。2025年以来,中越在北部湾的联合巡逻频次增加,双方还就渔业资源保护达成了多项共识。 这些转变背后,是中国海军实力的持续增长让周边国家认清了现实:与中国对抗没有任何好处,合作才是唯一正确选择。新加坡副总理颜金勇在观看阅兵后表示,要铭记历史教训,着眼未来维护地区和平,这种表态实际上反映了东南亚国家对中国实力的认可和对地区稳定的期盼。 美军在南海的频繁挑衅也遭到中方有力回应。2023年5月,美军RC-135侦察机蓄意闯入中国海军训练区域,南部战区组织歼-16战机依法依规进行拦截。中国驻美大使馆明确指出,当时美军侦察机距离广东不到50公里,严重威胁中国国家安全。 的较量中,中国军队的专业处置和坚定态度让周边国家看到,中国有决心也有能力捍卫国家主权。与中国保持良好关系,而非跟随外部势力挑衅,成为越来越多南海周边国家的共识。 更重要的是,中国通过阅兵展示的不仅是硬实力,还有负责任大国的形象。2025年国防白皮书显示,中国累计参与25项联合国维和行动,派出官兵5.3万人次,目前仍在刚果(金)、南苏丹等7个任务区部署2100人。 这种维和贡献与军事力量增长同步推进的模式,让周边国家明白中国军力发展不是威胁而是稳定因素。越南、菲律宾等国主动寻求合作,正是基于这种认知转变做出的理性选择。 美国媒体对中国阅兵的报道呈现出罕见的密集度。除了关注东风-5C、东风-61等战略武器,美国《新闻周刊》还特别强调东风-5C“能够覆盖全球任何构成核威胁的目标”,其携带的诱饵弹头和高速度对现有导弹防御系统构成巨大挑战。 这种高度关注背后,是美国战略认知的被迫调整——中国已经成为军事上的强国,不再是可以随意忽视的对手。 面对中国的军事现代化,美国内部出现了两种声音:一种主张加大投入维持军事优势,另一种则呼吁通过对话避免军备竞赛。2025年美国启动“哨兵”洲际导弹研发,正是应对中国核力量增长的直接反应。 从1964年第一颗原子弹爆炸到2025年东风-5C全时戒备,中国用61年时间走完了从“核门槛国家”到“全球战略稳定器”的历程。阅兵式上展示的每一件装备,都在诉说着同一个理念:中国讲究“人不犯我,我不犯人;人若犯我,我必犯人”。 这些装备不是为了炫耀武力,而是为了践行承诺——用最坚实的盾牌守护和平发展的道路,这或许就是阅兵作用发酵的深层意义:让实力赢得尊重,让和平获得保障。

评论列表