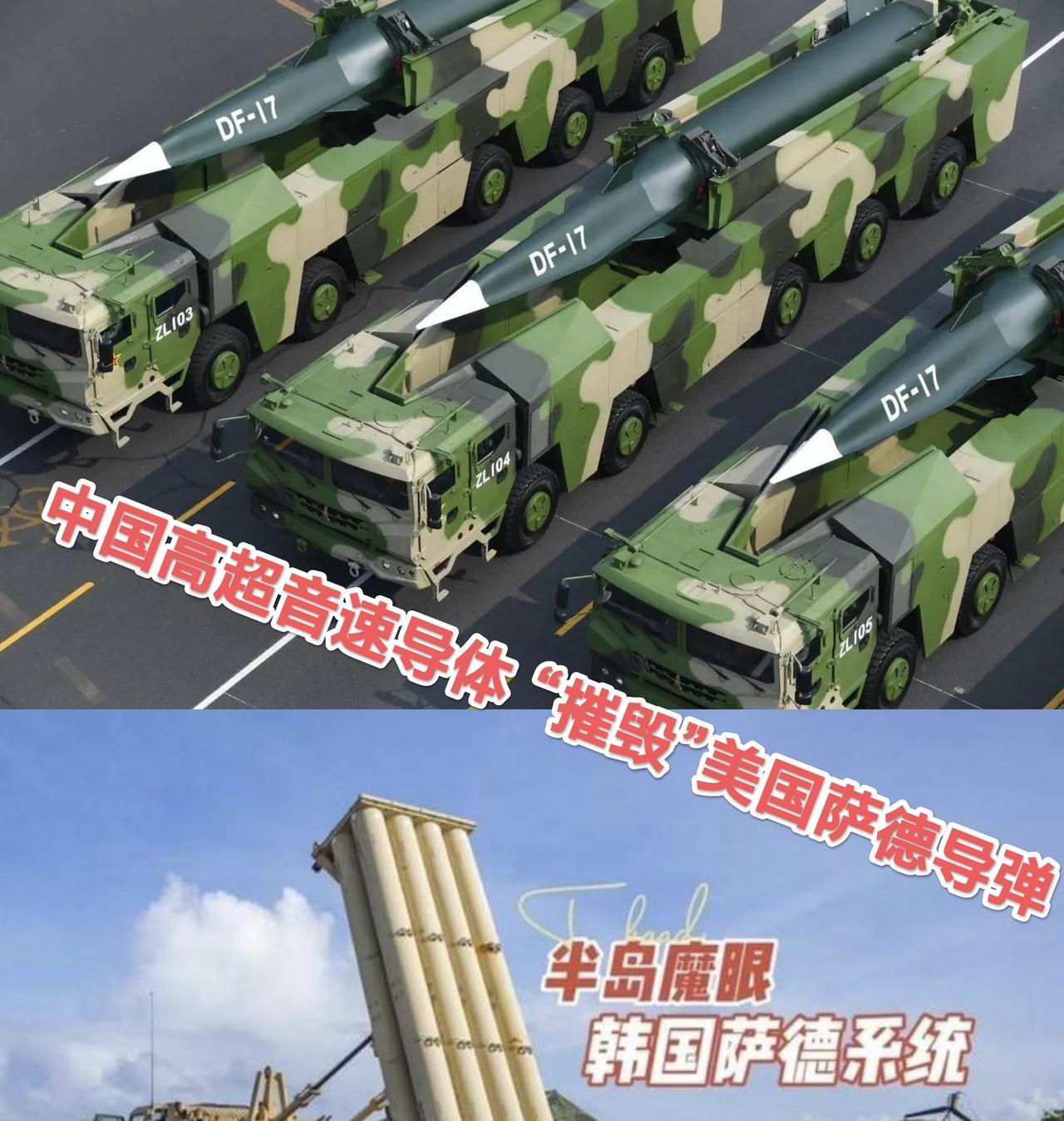

越南人本来是带着满心骄傲迎来九月二号的纪念日,巴亭广场上人潮涌动,三万观众挤在街边,数以万计的官兵踩着正步走过。 苏-30战机掠过天空,地面上T-90S坦克排成方阵,国家电视台一次又一次切换镜头,解说员的声音压不住激动,这场被宣传为“独立八十周年”的盛典,承载的是一种历史延续的荣耀,也让不少越南人觉得自己终于在区域内有了足够的存在感。 更重要的是,他们还展示了几款自研装备,无人机、防空车和巡航导弹,标志着走向自主的努力已经有了些微成果。 但短短一天之后,场景完全不同,九月三号,北京天安门上空传来低沉轰鸣,东风-61核导弹车列滚滚驶过,弹体上的五星在阳光下格外刺眼。 银灰色的歼-20S编队呼啸而过,无人僚机在空中自动排布阵型,这些画面冲击着越南观众的眼睛,尤其是那些习惯在论坛上热烈讨论军备的人群。 很快,本来热火朝天的网络板块变得安静,连呼吸声都仿佛能听到,大家都意识到,对比之下自己那点“成绩”,根本撑不起想象中的军力地位。 更让他们心头一沉的,是中国展示的那些“看不见的力量”,比如巨浪-3潜射导弹,它背后的深海发射能力,恰恰是越南最缺的环节。 越南的基洛级潜艇再怎么宣传,也无法对比那种从水下发起核打击的战略价值,无人作战矩阵和高超音速导弹,更是让人明白,差距早已不是数量层面,而是进入了体系竞争。 这就像是还在研究如何保养坦克履带,却看见别人已经能打穿百米混凝土的钻地弹,那种失落感是遮不住的。 短短二十四小时,越南人经历了从狂热到沉默的转折,那并非单纯的情绪落差,而是一种被现实打断幻想的痛感,自研装备固然能带来一些安慰,可当对比摆在眼前,热闹只会变成刺眼的陪衬。 越南对中国军力的差距,其实不仅仅停留在眼前的武器层面,九三阅兵展示的远程打击、体系化协同、核力量三位一体,等于揭示了一种未来战争的完整轮廓。 而越南的装备构成,依然是“有什么用什么”的模式,哪怕是最新的采购,也缺乏互联互通的基础。 这种代差最直观的地方在海空领域,越南的苏-30战机固然算是东南亚一支不弱的力量,但面对中国新一代隐身战机时,其雷达探测能力就像在黑夜里摸索。 海上力量更不用说,基洛潜艇和几艘俄罗斯造的护卫舰,在吨位和火力上都无法与中国不断扩张的海军编队抗衡。 尤其是在核潜艇和潜射导弹方面,越南几乎是空白,这就意味着,一旦进入战略博弈阶段,越南根本没有与中国对等对话的底牌。 这种现实越南自己也心知肚明,媒体在报道时的细节最能说明问题。原本准备整版宣传国庆阅兵的《人民报》,最后硬是缩成小块,把“东南亚第一”的口号删除。 反倒是给了不少篇幅介绍中国的“三位一体”核力量,一个国家在自家大庆日子里,转而去报道邻国的军事实力,这种微妙的变化,背后正是无言的承认。 问题还不只是当下的差距,而是长期的国家底盘,越南人口过亿,资源丰富,但工业基础和科研能力依然有限,煤铁铝储量虽大,可真正转化为军工产能的比例并不高。 经济增长确实亮眼,但人均GDP还不足五千美元,远没到支撑大规模军工研发的水平,越南一直喊着要在2030年前打造更精简、更强大的军队,但这需要长期的资金、技术、产业链支撑,而这些恰恰是短板。 从这个角度看,越南阅兵所表现出的热闹,其实像是一种心理补偿,面对巨大的战略压力,他们需要通过这种方式来稳住国内情绪,可现实是,越南距离真正的体系化强军还有很长的路要走。 越南的不安,还体现在周边国家的态度变化上,中国阅兵刚结束,马来西亚和泰国就悄悄调整,原本谈好的装备合作先放一边,转而抛出“安全对话”的想法。 这些变化让越南倍感尴尬,本来以为能在东盟里扮演“带头大哥”的角色,结果风向一转,自己反倒成了被孤立的一方。 东南亚的安全格局一直是多层博弈,越南靠着抗美、抗法、抗中历史积累的声望,在区域事务里确实有过一定话语权,但九三阅兵这种级别的展示,让其他国家意识到,单靠越南是无法平衡大国力量的。 于是,许多国家更愿意把对话焦点放在中国身上,而不是继续围绕越南展开,这种微妙的转向,其实比任何军事数据都让越南心惊。 历史的包袱也让越南在外交上摇摆不定,它既离不开中国市场和投资,又因为南海与边界问题对中国保持警惕。 这种“既想借力、又怕被压”的状态,导致越南在东盟内部很难稳固地位,表面上还能喊一些口号,但实际影响力正在被削弱。 面对落差,越南不得不进行反思,国内开始有人呼吁承认差距,不再沉迷于虚幻的自信,政府提出到2030年要建成一支精简而有战斗力的军队。 (信息来源:解放日报--九三阅兵前,越南举行九二阅兵,中国排面亮相!80周年大庆有哪些看点?)

评论列表