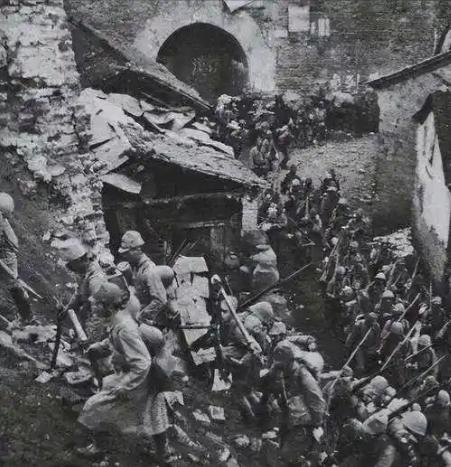

中越战争,中国为何要把战场定在老山?越军少将总结4条,很中肯 1984年4月28日凌晨,滇西南雨雾未散,前线指挥所里传出低沉一句:“时间到,开火!”短短数秒,十余个炮兵营的火线同时亮起,老山主峰被震得仿佛在颤抖。自此,一场持续九年的山地攻防战被正式按下了启动键。 要理解中国为何偏偏挑老山下手,得把时间拨回到1979年2月。对越自卫反击战结束后,越南边防部队仍旧在边境骚扰埋雷,五年间两百多名中国军民遇袭身亡。越南当局还在国内高调宣称“赢了战争”,一副不见棺材不落泪的姿态。边境局势急速升温,北京不得不重新审视南部防线。 老山之所以被锁定,有三个先天条件。第一,海拔一千四百余米,居高临下,能看得见的地方基本都在火炮射程内。第二,地形呈马鞍状,对面山体陡峭林深,我方一侧坡度平缓,公路直达阵地。第三,它紧贴那条把云南和越北连接起来的交通走廊,一旦牢牢咬住,对方兵力调动就像被拧紧的水龙头——想开大流量都难。 1984年春,昆明军区用十八个炮兵营、六百多门各型火炮,把老山主峰炸出了“月球表面”般的坑洼。五个小时后,者阴山、老山主峰相继插上八一军旗。越军指挥所里一片混乱,据现场翻译回忆,有军官拍桌子吼道:“一定要把那个山头夺回来!”但真要往上冲,他们发现麻烦大了:树根下到处是石头缝,行进全靠扛;山路狭窄,运输车只能停在十多公里外;毒蜂、蜱虫、烂泥跟在屁股后头。补给难、撤伤员更难,越军口中“打得穷、守得苦”并非自嘲。 对面,中国的后勤列车则天天开到文山州富宁火车站,再换汽车上山。油料、弹药、压缩干粮叠成了“小山包”,巨大火力把越军早年熟练的“人海波浪”打法彻底封死。说句实在话,老山像一把放大镜,把中越双方的国力差距照得清清楚楚。 战争拖得久,还得看经济底子。1984年至1993年,中国已经进入改革开放快车道,沿海工厂夜以继日,财政还能留出足够资金供前线练兵。越南则因持续战事、国际援助骤减,工业停摆、通货膨胀,老百姓手里的盾一夜之间不值钱。越军战士常常一天只有半袋干米,连咸鱼都成奢侈品。越国内部开始出现“打不下去”的声音,这一点,在越军少将阮德辉后来的回忆录里提到得很直白。 阮德辉总结了四条原因:其一,地形吃亏,后勤上山难;其二,持久战拖垮经济;其三,中方改变平推为“点式歼击”,打完就走,让越军无从集结;其四,战场被限定在僻静山地,国际媒体拍不到大场面,外部力量插手乏力。他说:“中国人把刀锋藏在山林深处,只让对手自己去碰。”此话虽然尖刻,却与事实不远。 “点式歼击”是老山战场最令人头疼的新招。夜幕降临,中方小分队悄悄前出,盯准越军哨位突然开干,十分钟解决战斗。次日天亮,再换一个方向。越军防不胜防,不得不把大量兵力分散在密林中。一分散,火炮密集度下降,兵源消耗却陡增。老山仗越打越零碎,越军参谋一张战场态势图动辄插上密密麻麻几十面小红旗,代表昨天被“撕”掉的据点,这种心理折磨远比炮火更致命。 值得一提的是,老山战役在军事训练上的价值极高。七大军区轮番上阵,每一轮都调入新装备、新战法,几乎等同于一个现实版的跨军区联合演习。山地突击、夜战导航、野战救护等战术实验班在老山密集开课。多年后,许多执行海外任务的骨干军官都把“老山经验”列为课堂以外最硬的履历。 1993年春,中越边境官员在河口举行会谈,双方约定撤除大部分重火器、归还遗骸、标定界碑。随着最后几支陆军轮换回国,这条战线终于归于寂静。九年的炮声为中国赢得了宝贵窗口期,也让越南不得不在经济政策上转向“革新开放”。阮德辉在一次内部座谈会上苦笑,“老山没拿下,可我们的粮票先被打没了”,台下众人沉默良久,无人接话。 山岭至今还留着火炮爆裂后的灰白色岩壁。站在主峰俯瞰,中越边境线像一条蜿蜒的淡灰色丝带静静躺在那里。地貌没有改变,但两国已经用九年的代价,重新确认了彼此需要的分寸感。