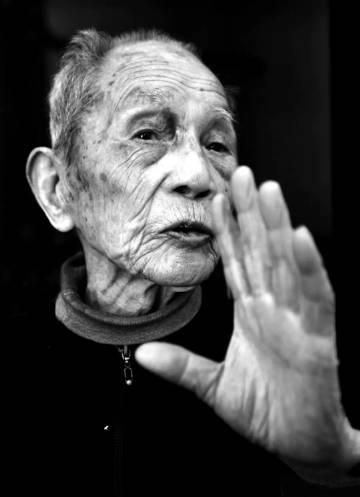

1945年在山上休息的迫击炮手陈宝柳,忽然发现30多个日军和几个女人,正在不远处的榕树下,他感觉这是个难得的机会,于是就悄悄架起迫击炮,打算给他来一发。 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 浙江温州的瓯海乡下,田野广阔,农活繁重,从小,他就被人说是“天生吃壮饭的”,长得高高大大,能扛一麻袋米走五里不喘气,可也正是这副体格,让他在1943年被征兵队盯上,那天他正和父亲在水田里翻泥,一群穿着皮鞋的兵走进村口,没说几句话就把他带走,村里人目送他离开,母亲在门口站了整整一下午。 生活突然从锄头变成了枪,谁也没教他怎么当兵,跟着部队一路南下,每天走几十里路,晚上睡在山坡上,训练就是边走边学,分到连队不过几天,就被扔进了火线上,他第一次开火,是在丽水附近的一个小村子,那时天还没亮,枪声就像雨点一样从山头上砸下来,他趴在壕沟里,双手发抖,机械地扣着扳机,子弹打光了也不知道有没有打中人。 几个月下来,战场上的血腥味让他变了,有一次,部队在山口被包围,身边的战友一个个倒下,他在尸堆中装死,脸贴着泥土,鼻尖几乎碰到敌人的军靴,日军走后,他翻出尸堆,一瘸一拐地跑了整整一夜,才回到后方,迎接他的不是表扬,而是怀疑,他知道,想要活下去,光靠胆子不够,要有本事。 后来,连里配发了两门82迫击炮,这东西沉得要命,操作也复杂,没人愿意碰,团长看着陈宝柳,甩给他一句话让他去试试,他没说什么,接过炮管就背上山了,没有仪器,他就用手感风向;没弹道图,他就一发一发试着记,别人觉得麻烦,他却觉得有意思,炮弹从炮口出去的那一瞬,仿佛他能感受到它的轨迹。 慢慢地,战友们发现,陈宝柳打的炮,总能落在最该落的地方,有一次,敌人躲在山坡后面布置机枪,他用两发炮弹直接掀翻了他们的火力点,从那以后,大家开始叫他“神炮手”,他不说话,也不笑,只是每天擦炮、背炮、打炮,一丝不苟地做着自己的事。 再后来,部队转战浙南山区,山高林密,敌人活动频繁,那天,他们刚打完一仗,在山腰短暂休整,陈宝柳背着炮管上了山,想找个安静的地方歇歇,他坐在一块石头上啃着干粮,忽然听到下方传来异样的声音,他慢慢靠近,拨开灌木,看到那棵榕树和树下的敌人。 他没有立即行动,而是观察了很久,日军懒散地分坐在树下,几个人脱了军装在抽烟,枪支堆在一边,几个女人被绑在一根粗麻绳上,靠着树根坐着,脸上看不出表情,陈宝柳屏住呼吸,计算距离、风向、角度,他把炮架牢牢钉在泥地里,装填第一发炮弹,调整角度到他熟悉的仰度。 第一发炮弹划过树冠,准确地落在敌人中间,爆炸的声音在山谷中回荡,惊起了无数飞鸟,第二发,他瞄准了弹药堆,火光瞬间吞噬了整棵树的下半身,第三发,他封死了敌人下山的唯一通道,滚石夹杂着火焰,把乱成一团的敌人彻底困在山窝里。 等一切安静下来,他收起炮,背着弹箱,从另一条山路悄然离去,这场伏击,没一个敌人活着离开,而那些妇女,在火光映照下,跌跌撞撞地逃进了林子。 战争结束后,陈宝柳没有留下,他谢绝了调往舟山的命令,选择回到温州老家,左脚上的伤口时常隐隐作痛,心脏也因为多年的震荡留下了毛病,但他不说这些,每天仍旧下田干活,像几十年前那样握着锄头,一步一步踩在泥地里。 村里人都知道他当过兵,但很少有人知道他曾经做过什么,子女长大后才慢慢听他说起那段经历,他从不夸耀,也从不渲染,只是淡淡地讲,仿佛那不是战场,而是另一种农活,有时候他会擦着老旧的炮弹壳发呆,那是他偷偷留下的纪念。 2015年,他收到了一枚纪念章,那天,他穿上干净的中山装,站在厅堂里举着奖章,眼睛有些发红,却没掉一滴泪。 信息来源:93岁抗战老兵陈宝柳:三发炮炸死40个日本兵 温州网–温州晚报