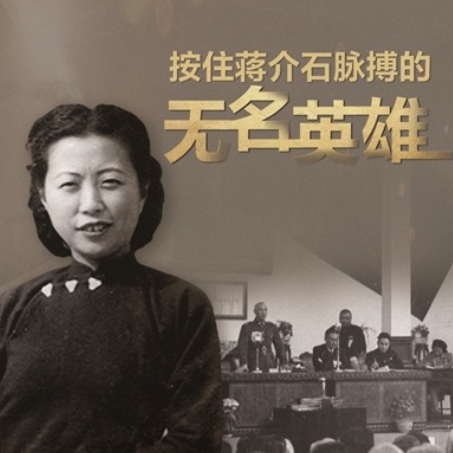

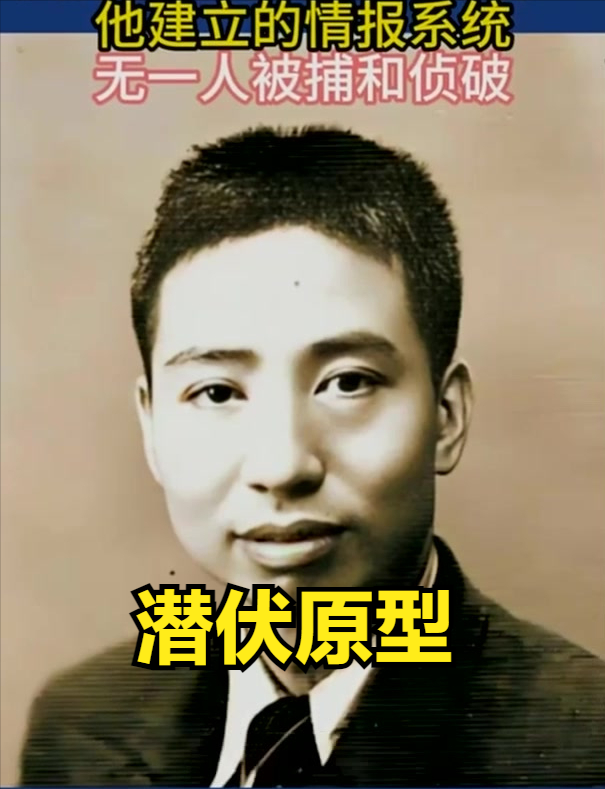

1955年,北京一场秘密逮捕行动正在北京饭店悄然展开。被逮捕的不是别人,正是中共地下工作的元老级人物潘汉年。 潘汉年这人,天生就是块搞文艺和情报的料。1906年生人,江苏宜兴的,家里是书香门第。搁现在,妥妥的“文艺青年”一枚。二十年代初,他就投身革命洪流,靠着一手好文笔,在左翼文化圈里声名鹊起。郭沫若都请他当《革命军日报》的主编,那时候他才20出头。 但潘汉年不是那种只会在书斋里写文章的文人。大革命失败后,白色恐怖笼罩,他毅然决然地从“地上”转入“地下”。1931年,我党历史上最危险的叛徒顾顺章叛变,中央特科受到毁灭性打击。危急关头,潘汉年临危受命,成了新的“特科”负责人。 从那以后,他的舞台就在不见光的隐蔽战线。重建情报网、策动起义、推动国共二次合作,桩桩件件都干得漂亮。尤其是在上海这个“孤岛”时期,他周旋于日伪、国民党特务和各派势力之间,就像一个最高明的棋手,为延安送去了一份又一份决定性的情报。可以说,没有潘汉年和他领导的地下工作,我们很多仗打起来会更难。 1943年,当时,潘汉年为了获取日伪要对新四军根据地进行“大扫荡”的精准情报,通过一个叫李士群的人进行活动。这个李士群,是汪伪特工总部“76号”的头子,手上沾满了共产党人和爱国志士的鲜血,是个彻头彻尾的大汉奸。 但这种人,往往也最会为自己留后路。他和我党一直有秘密接触,提供一些情报,算是给自己买“保险”。潘汉年利用的就是他这种心理。 就在一次去南京找李士群获取情报的过程中,发生了一件意想不到的事。李士群突然提出,要带潘汉年去见一个人——汪精卫。 潘汉年当时是什么心情?这简直就是个“送命题”。去,还是不去?去,就是私会头号汉奸,政治上跳进黄河也洗不清;不去,可能当场就走不出南京城,而且这次获取情报的关键任务也就泡汤了。 在那种分秒必争的紧张时刻,没有时间向延安请示。潘汉年做出了一个特工的本能选择:冒险赴会。他抱着“不入虎穴,焉得虎子”的想法,见了汪精卫。整个过程很短,也没谈什么实质内容,基本就是汪精卫讲几句场面话,潘汉年敷衍几句。 问题出在哪儿?出在事后。潘汉年回到根据地后,出于种种复杂的顾虑,他没有将这次会面如实上报中央。或许,他觉得这只是一次临场处置,没造成实际损害;或许,他担心这件事说不清楚,会给自己的政治生涯留下污点。总之,这个秘密,他就这么藏在了心里。 这一藏,就是12年。12年里,潘汉年继续为党工作,功劳越来越大,职位也越来越高,上海解放后,他成了常务副市长,为新中国的建设和上海的稳定立下了汗马功劳。 可他心里那块石头,始终没能放下。他不是没想过坦白。抗战胜利后,国民党造谣说中共和汪伪勾结,还点出了潘汉年的名字。延安方面当时完全不知情,公开为他辟谣,毛主席还亲自安慰他,说中央完全信任他。主席越是这么说,潘汉年嘴边的话,恐怕就越说不出口了。那份沉甸甸的信任,反而成了他坦白的巨大压力。 1955年3月,中共召开全国代表会议,处理“高岗、饶漱石反党联盟”的问题。会上气氛很严肃,毛主席号召,党的高级干部,如果历史上有什么问题没有向组织讲清楚的,要主动交代。 这番话,像重锤一样敲在了潘汉年的心上。他知道,不能再拖了。会议期间,他终于鼓起勇气,找到了时任上海市长的陈毅元帅,把12年前那件惊心动魄的往事,和盘托出。 陈老总听完,据说当时气得拍了桌子,说他“糊涂”,为什么不早说!但还是立刻帮他把书面材料呈报给了毛主席。 主席看到材料后的震惊可想而知。一个他无比信任、屡建奇功的爱将,竟然隐瞒了如此重大的历史问题长达12年。在当时那种高度强调组织纪律和政治纯洁性的氛围下,这件事的性质被严重放大了。主席的批示非常严厉:“此人从此不能信用!” 就这样,1955年4月3日,一纸逮捕令下达到了北京饭店。潘汉年的人生,从顶峰瞬间跌入谷底。 潘汉年一案,直到1982年才得以彻底平反。中央的复查结论写得很清楚,认定潘汉年“内奸”的罪名不成立,他的一生“对党和人民的事业是有重要贡献的”。 潘汉年无疑是忠诚的,他一生的功绩不可磨灭。他犯的错,不在于当年见了汪精卫,而在于事后没有第一时间向组织汇报。一个在当时看来或许可以解释的临场处置,因为隐瞒,发酵成了一个无法饶恕的“政治污点”。