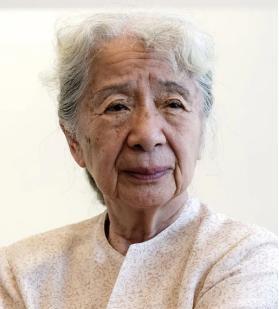

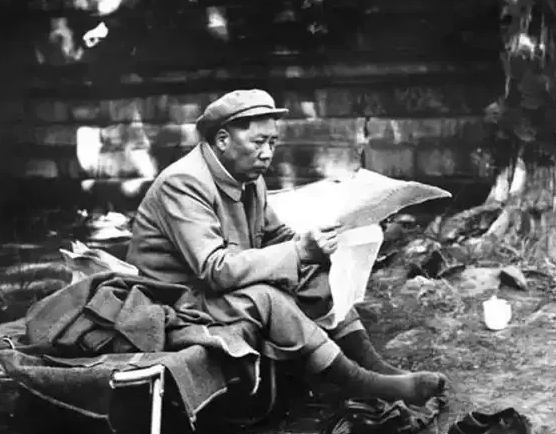

1936年,鲁迅去世的第2天,和鲁迅反目成仇13年的弟弟周作人,若无其事地去学校上课,课上,周作人讲到颜之推的《兄弟篇》,他的眼眶突然发红,想起和鲁迅断交的那天。 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 1923年北京的天气闷得像锅盖扣在头上,八道湾三十多间四合院,住着鲁迅、周作人、他们的家人和年迈的母亲,鲁迅一向生活节俭,写作、教书,几乎将全部收入交给弟弟一家打理,而羽太信子,这位周作人的日本妻子,逐渐成了家庭的实际主妇,她花钱大方,讲究排场,生活总是要过得体面些,但这样一来,家里的开销水涨船高,鲁迅看在眼里,难免心里不快,偶尔也会出言提醒。 家庭里的气氛越来越紧张,鲁迅不再愿意坐在饭桌前与弟弟一家共食,改为自己在屋里吃饭,原本亲密的兄弟关系,慢慢变得生疏,终于,那年夏天的一天,矛盾彻底爆发,周作人写了一封信,语气决绝,将兄长隔绝在外,这封信一出,兄弟关系断裂,从此不再往来。 鲁迅搬离八道湾,带着母亲和妻子朱安另寻住所,当时他手头拮据,连租房的费用都靠朋友接济,那座他倾尽积蓄购置的宅子,最终变成了弟弟一家的住所,而那段曾经充满欢笑与共鸣的八道湾时光,也永远停在了过去。 断绝往来的这些年,鲁迅在南方奔走不停,继续写作、战斗,他的杂文尖锐犀利,批判现实,激励青年,他将对社会的不满、对黑暗的不屈、对理想的坚持,全都倾注进了笔下,而周作人则留在北平,过着相对平静的生活,教书、写作、翻译,喝茶、养花,仿佛什么都与他无关。 鲁迅的内心并非没有波澜,在一些信件、文章中,他隐约透露出对往事的失望和痛苦,他刻过一方印章,其上文字意味深长,仿佛将痛苦揉进骨血,而周作人则更为封闭,几乎从未在公开场合提及兄长的名字,他像在用沉默抵挡一切回忆,用日常的琐碎掩盖内心的空洞。 然而,情感终究无法彻底压抑,鲁迅去世的消息传来,周作人没有表现出任何悲伤,甚至没有一句悼词,但第二天的课堂上,他偏偏讲起了兄弟之情,那些字句,仿佛不是在讲古文,而是在翻检自己封存多年的心事,他没有说出任何解释,却让每一个在场的人都感受到了某种压抑的情绪在空气中流动。 学生们或许不懂兄弟之间经历过什么,但那一刻,他们看见一个长者眼角的红润,看见一个内敛的知识分子在讲台前的短暂停顿,看见一个沉默了十三年的人,内心终于泛起波澜,周作人没有说鲁迅这个名字,但《兄弟》一章的每一个字,都像是在说着他的名字。 他们曾是最亲密的兄弟,小时候一起在绍兴的河边玩耍,青年时并肩赴日留学,晚上合盖一床被子讨论书籍,鲁迅曾把自己微薄的津贴分给弟弟,怕他在异国他乡吃不好穿不暖,回国后,鲁迅又尽力为弟弟安排工作、安家置产,他所做的一切,无非是希望家人能团聚,兄弟能同心。 可惜,现实常常比理想更复杂,一场家庭内部的矛盾,一次信任的崩塌,一封信,就把兄弟情切割得干干净净,之后的岁月里,他们在同一座城市,走在不同的路上,一个选择离开北平,南下继续战斗;一个选择留在原地,在纷杂的现实中寻找个人的生存方式。 历史无法用黑白来简单评判,鲁迅是一位坚定的斗士,不妥协、不退让,但也因此与现实格格不入,周作人则像一位隐士,选择在喧嚣中保持沉默,有时显得退缩,有时也显得务实,两人代表了两种路径,两种选择,也无法互相理解。 鲁迅去世后,周作人写过几篇回忆文章,提到早年的兄长,他避开了争执,讲的是童年、故乡、读书的时光,那些文字里没有怨恨,也没有解释,只有隐约的怀念,仿佛那些美好的日子还在,只是被时间尘封。 多年以后,鲁迅的儿子长大成人,鲁迅的书被一代又一代人传读,而八道湾那座宅子,早已住进了许多新的住户,青石板上的痕迹依旧,老枣树依然结果,有些东西变了,有些东西没变,但那段兄弟情,在历史的深处,已经沉静下来,像一条断流的河,只留下一地回音。