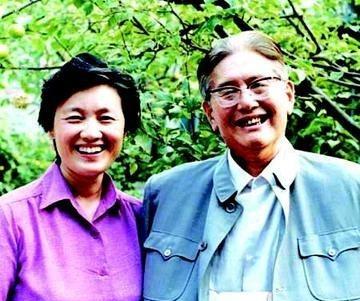

美国传来噩耗!中文世界一片哀默!8月3日下午2点40分,在美国匹兹堡的家中,他安静地走了,这一天之后,所有中文媒体的头条都只剩一个人名——许倬云。 许倬云的人生经历就像他研究的历史一样充满戏剧性,1929年出生在江南一个书香门第,从小患有肌肉萎缩症,身体不便却有着异常活跃的头脑。 抗战时期,年幼的许倬云随家人辗转逃难,这段颠沛流离的经历使他真切感受到历史并非书本中凝固的文字,而是普通人在绝境中如何坚守尊严的真实写照。 1949年到了台湾后,他师从著名学者傅斯年,后来又去美国芝加哥大学深造,正是这样的求学经历,让他既懂中国传统文化,又会用西方的方法研究历史,形成了自己独特的研究风格。 许倬云最让人敬佩的,是他从来不说违心的话,在冷战时期,当大家都在选边站时,他提出要超越意识形态来看中华文明,当台湾学界争论"本土化"时,他坚持认为台湾文化是中华文化的一部分,当民族主义情绪高涨时,他又提醒大家爱国不等于排外。 这种不随大流的性格让他经常两边不讨好,但时间证明,正是这种坚持真理的态度,最终赢得了大家的尊重。 晚年时,许倬云开始写大众读物,《万古江河》《说中国》等书用通俗语言讲述深刻道理,他特别擅长用历史故事解释现实问题,比如用古代漕运制度讲资源分配,用明清商帮兴衰谈诚信价值。 在这个短视频当道的时代,他坚持用完整的逻辑讲述历史,反而吸引了很多年轻读者,有网友说:许老的书像老茶,刚喝觉得淡,回味起来才发现已经影响了你的思维方式。 许倬云的离世引发这么多人的感慨,其实反映了一个现实:在这个信息爆炸却思想匮乏的时代,我们太需要他这样的学者了。 他像一位智慧的摆渡人,在两岸之间架起文化的桥梁,他研究历史不是为了炫耀学问,而是帮我们理解现在、思考未来,正如他自己说的:历史学家的责任不是为现实辩护,而是为未来保存多种可能性。 说实话,在知道许倬云去世的消息前,我对他的了解并不多,但看到这么多人自发地纪念他,我开始好奇:这位老先生到底有什么魅力? 读了他的几本书和访谈后,我明白了:在这个人人都急着站队、非黑即白的网络时代,许倬云教会我们用更开阔的眼光看问题,他研究中国历史,但不会盲目自大,他了解西方学术,但不会崇洋媚外,这种平衡的智慧,在今天显得特别珍贵。 我们怀念许倬云,其实是在怀念一种正在消失的学者风范:学问扎实却不卖弄,思想深刻却能说人话,立场坚定却不偏激。 在这个短视频刷屏、热搜更迭的时代,或许我们更需要静下心来,读读许倬云这样的学者留下的文字,学着用更长远、更包容的眼光看待历史和现实。 许老走了,但他提醒我们:在这个变化太快的世界里,有些东西值得慢下来好好思考,这也许就是他留给后人最宝贵的礼物。