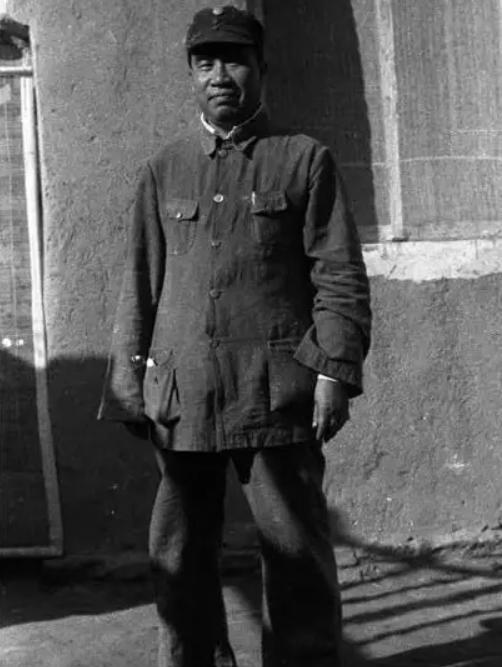

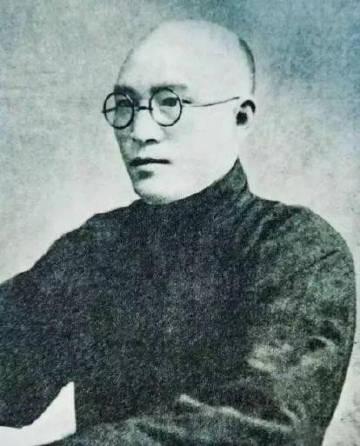

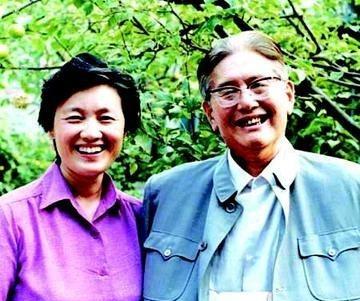

原国军中将被判死刑,行刑前周恩来指示:不杀,事后看很高明 “1952年11月4日早上七点整,你们等等,我要见周总理!”寒风里,一个衣着单薄的女子挡在囚车前,嗓音因紧张而微微发颤。她叫谭木兰,湖南省政府工作人员,更是即将赴刑场的洪宗扬口中的“女儿”。若无其人,这位曾任杭嘉沪抗日别动队中将总司令的黄埔二期学生,只剩半小时生命。 囚车停了,执行人员有些懵。依照判决,洪宗扬因“杀害革命志士、私藏武器”被判死刑,程序已走到最后一步,可眼前这位女子的身份又非同一般——她的亲生父亲谭余保是湖南省副主席、老红军。众人只得连夜向北京挂急电。电话很快接通,周恩来沉吟片刻,只说一句:“此人有抗日功,也抚养过烈属,先缓,再议。”枪声戛然而止,生命线被硬生生拉了回来。多年后,无数回看1952年的档案,才感到这道批示的分量。 剧情突然急转,在场者并不知道谭木兰与洪宗扬之间盘根错节、跨越二十载的感情。时间拨回1932年,湘赣边游击区被国民党飞机狂轰滥炸,谭余保一家几乎全部罹难,年仅十岁的谭木兰靠着躲进水缸捡回一条命。两个月翻山越岭,她找到了父亲驻地,被毛泽东抱起来旋转的那一幕,后来在红军口口相传里成了小插曲,也让这孩子对革命产生最初的朴素情感:跟着爸爸,就是跟着正义。 棋盘山遭围剿那年,阔别已久的战争残酷再次摧毁亲情。谭余保突围前,含泪把女儿藏进冬茅窝;警卫员扯着他吼:“首长快走!”山林寂静之后,昏迷中的小女孩被樵夫救起,送至攸县乡公所。宿命般地,她与败降国民党阵营的洪宗扬相遇——他先是感叹孩子机敏,随后得知其真实身份,迟疑极久,还是决定“收作义女,以我太太名义抚养”。一句“兄弟们务必保密”,把一个孤儿的命运从枪口底下拉回。 洪家日子不阔绰,却尽力给谭木兰最好的:新棉袄、启蒙读本,偶尔还有几块用油纸包起来的麦芽糖。洪宗扬自忖,“我罪孽深重,护住这孩子,总算留点良知。”正是这层血缘外的亲情,让后来的一通急电有了情理与法理上的双保险。 1937年卢沟桥事变后,大敌当前,国共建立抗日民族统一战线。中央东南分局让湘赣游击队赴莲花整训,谭余保奉命同地方实力人物接洽,他第一个想见的就是洪宗扬。双方在攸县县政府一见面便谈正事:释放政治犯、筹粮抗日、开放报纸。表面上文质彬彬,暗处却刀光剑影——中统特务董达夫意图设鸿门宴行刺,还是谭木兰提前通风报信,救下亲生父亲与共产党员二十余人。一个十五岁的女孩第一次意识到:家国命运并非高谈阔论,而是生死一线。 抗战胜利后,蒋介石撕毁协定。谭余保留在大陆,洪宗扬随部南撤,双方又被历史推回对立。1949年省政府成立当天,谭余保把已参加公安工作的女儿接进长沙。彼时的谭木兰手握公文,也常提篮去郊外看望务农的义父。她说:“那不是怜悯,而是血浓于水的责任。”听来口气平淡,却暗含颠沛半生的坚守。 再把时间拨回1952年。经过湖南省高院审理,洪宗扬以“叛乱、杀害革命者、私藏枪支”三项罪名被判死刑。当判决书送往长沙公安厅,恰好落到谭木兰案头,她立即调卷核查:1939年沪杭抗战期间,洪宗扬曾暗中交给新四军十二支步枪、一门山炮、两百枚手榴弹;攸县谈判释放政治犯的记录上,也有他亲笔签名。材料厚厚一摞,不足以推翻定罪,却勾勒出这位旧军人复杂又矛盾的履历。于是,她冒险请示,“或许唯一机会就在行刑前。” 周恩来在电话里提到两点:黄埔二期、抗日实绩。“延长审查期”四个字,看似简单,却把定于当天的处决改写成日后为统一战线发挥余热的契机。洪宗扬终被改判无期,押往耒阳煤矿劳改。谭木兰隔三差五去看,给他递一本《抗日战争回忆录》,给他带一点家乡腊肉。洪宗扬常说:“我这条命,是共产党救的,也是你救的。”耒阳矿井潮湿阴冷,这句话却像炉火,点亮了囚衣里的尊严。 1975年特赦令下达,63岁的洪宗扬终于踏出劳改农场。他没回老家,第一站直奔长沙,敲开谭木兰家门:“闺女,我自由了!”当晚,两人聊到深夜。洪宗扬自知余生不多,主动要求去县城做统战委员,帮忙联络在台旧部。对外,他批国民党发动内战的错误;对内,他劝老同学“早日归来”。文件归档后,一行批注写道:“人尽其才,此为生动教材。” 1995年秋天,老人病逝。按惯例,非革命烈士多葬家乡,可谭木兰跑了好几趟,终于获得批准,把义父骨灰安放湖南省革命公墓。“他不是烈士,却做过烈士该做的事。”她的声音并不激昂,却让在场的干部默默点头。细想周恩来当年那道批示——不杀、再看——不仅救了一个人,也给后来者留下何为包容、何为战略的注解。