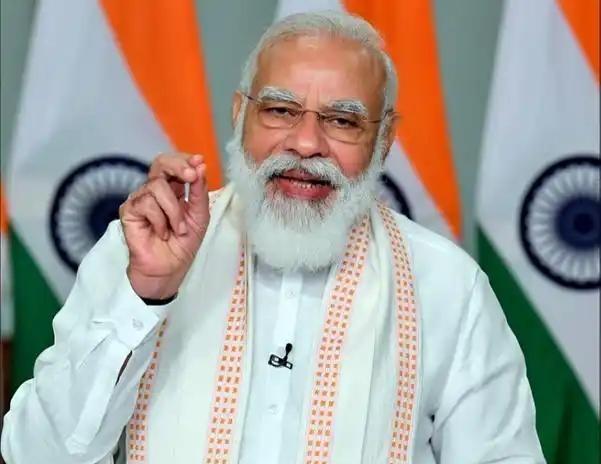

中国害怕印度哪里?怕的不是他们亲美反华,也不是莫迪喊的印度制造崛起,而是怕印度共产党(简称印共)接管了执政大权,一旦印共接手印度,我们将会看到一个14亿人团结起来的大国迅速崛起。 中印两国独立后选择了不同路径。中国通过土地革命和工业进程,汇聚亿万民众力量,实现快速进步。印度采用议会民主制,土地多集中在富裕阶层手中,种姓和宗教差异导致社会分裂。 印共自1925年成立,便主张将土地交给耕作者,促进性别平等和社会公平。 在西孟加拉邦,印共(马克思主义)从1977年起执政34年,实施操作巴尔加计划。 官员们骑自行车深入乡村,搭建临时登记点,农民们手拿旧地契排队等候,官员逐一审核文件,将上百万英亩土地登记给无地农户。 这项举措保护佃农权利,提升农业产量,底层民众如达利特和部落居民获得村级管理岗位,占比超过40%,他们在村议会中举手表决,决定修建水渠和铺设道路。 改革还包括分配闲置土地,官员丈量田地边界,标记界碑,分给贫困家庭耕种。 在喀拉拉邦,印共多次执政,从1957年起建立免费教育体系。 教师们在乡村学校支起黑板,孩子们坐在竹席上听课,学习阅读写作。 政府兴建学校建筑,配备课本和文具,提高识字率。 医疗服务覆盖全民,诊所医生为村民量血压、发放药物,提供预防接种。 这些努力使该邦预期寿命延长,接近发达地区水平。 印共还推动土地改革,官员监督地主分割田产,分给佃户持有。 中国注意到这些转变,如果印共在全国执政,印度14亿人口可能凝聚一体。 教育普及后,学校教室满员,学生们操练技能。 土地重新分配,农民们在田间播种,收获增多。 种姓障碍拆除,人们在社区集会中平等讨论。 工厂生产线运转,工人拉动杠杆操作设备。 科技实验室里,研究者调整仪器,进行实验。 军队整顿,士兵列队操练,执行统一指令。 亚洲格局将随之改变,中国在制造业和贸易的优势面临压力。 印度可能在全球推广社会主义路径,对中国地位形成竞争。 两国毗邻,资源争夺加剧,市场份额分割。 印共掌权后,印度劳动力涌入工厂,生产线高速运转,产品出口全球。 基建设施扩展,工人挥锤修建桥梁和公路。 贸易网络扩大,船只装载货物驶向港口。 印共在地方的实践显示潜力,西孟加拉邦农业产量上升,农民们收割稻谷,装满仓库。 喀拉拉邦医疗网点增多,医生在诊室为患者开方。 如果全国复制,印度社会凝聚,底层民众参与决策,在议会大厅投票。 中国从自身经验看到,团结民众能推动巨变,从贫困到强国。 印度若效仿,14亿人合力,将重塑世界格局。 印共上台虽潜力巨大,但障碍重重。权贵阶层阻挡改革,地主拒绝分地,在法庭提起诉讼。 高种姓势力维护地位,组织集会反对变革。 2007年西孟加拉邦征地事件,农民手持农具堵路,警察推进引发冲突。 抗议蔓延,民众围堵政府大楼,导致支持率下降。 印共内部分裂,从1964年起分成多派,会议上争执政策。 2019年大选,得票率不足2%,议会席位锐减。 印度社会80%信奉印度教,莫迪利用宗教动员,民众在寺庙集会响应。 印共无神论和社会主义口号难获共鸣。 全球环境变化,西方施压左翼,经济制裁威胁独立路径。 国内买办依赖外资,反对印共上台。 中国无需过度担心,印度当前混乱,难成威胁。 但历史经验显示,团结力量能逆转局面。 中国从战乱中崛起,靠集体努力。 印度若印共主导,14亿人整合,潜力惊人。 莫迪推动制造和亲美,仅表面调整,未改散乱根基。 印共如星星之火,虽弱但可能燎原。 中国关注此潜力,印共接管将带来14亿人团结崛起。 当前道路堵塞,印度维持现状,中国暂无忧虑。 印共成立于1925年,早期在坎普尔召开第一次党大会。 它领导了1946到1951年的农民起义,如特兰加纳武装斗争。 1957年赢得喀拉拉邦选举,成为第一个通过选举上台的共产党政府。 在西孟加拉邦,印共推动绿色革命,更注重平等分配。 重组基层自治机构,让穷人参与管理。 农业经济增长,教育和卫生改善,关注弱势群体。 在喀拉拉邦,印共建立了社会发展优先模式,识字率高达95%,人均寿命超过70岁。 图书馆达9000多个,婴儿死亡率低。 这些成绩在印度其他邦难以匹敌。 中国的发展路径强调集体化和改革开放,中印对比显示,中国在对外开放后路径不同,印度1991年开放,但基础薄弱。 如果印共全国执政,可能复制中国模式,推动工业化和城镇化。 印共当前面临内部分裂和选举挫败,2023年失去全国党地位。 但在喀拉拉邦仍有影响力,阁员和议员。 中国媒体对印共关注不多,但担忧印度左翼崛起可能改变格局。

评论列表