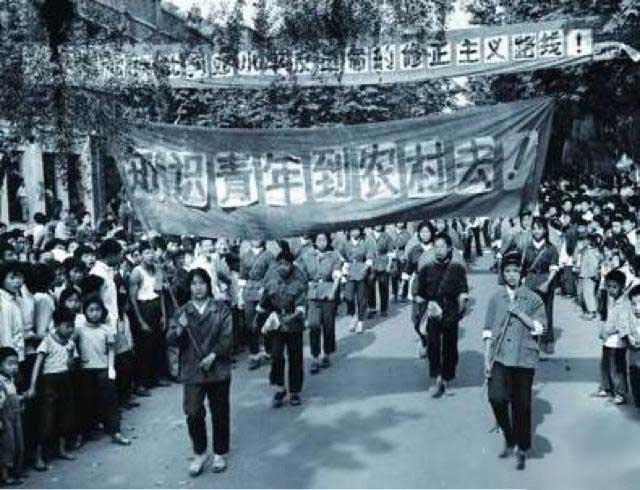

1978年,女知青李亚茹返城前夜,她颤抖地解开衣扣,对丈夫说:“今晚,我们做最后一次夫妻吧!”次日,她抛下3岁女儿,头也不回的离开,42年后,女儿一句话让她泪流满面。 麻烦各位读者点一下右上角的“关注”,留下您的精彩评论与大家一同探讨,感谢您的强烈支持! 1970年冬天,上海姑娘李亚茹坐上了开往东北的知青专列。 十七岁的她怀揣红宝书,抵达五七农场时被大雪惊呆了。 零下三十度的严寒里,她第一天上工就栽进雪窝,锄头握不住,血泡钻心地疼。 夜里缩在土炕上,隔壁女知青的咳嗽声压着她不敢哭出声。 开春后转机来了。 农场小学缺老师,初中毕业的李亚茹被推荐去代课。 初登讲台,二十几个孩子吵翻了天,书本拍桌子也不管用。 当地教师刘宝华推门进来,半截粉笔甩在黑板上,教室顿时安静。 这个高中毕业返乡的老三届,从此成了她的引路人。 备课笔记借她抄,教室炉火帮她生,有回她发烧打点滴,刘宝华在漏风的卫生所门口挡了一夜风。 感情就在烤土豆的焦香里发芽了。 秋收时李亚茹崴了脚,刘宝华天天背她过田埂。 1975年大雪天,她穿着绿军装和刘宝华在公社领了结婚证,窗花底下还糊着"农业学大寨"的旧标语。 转年生下女儿雪娇,土坯房时常飘着烤土豆片的焦香,小丫头骑在爸爸脖子上咯咯笑,李亚茹举着奶瓶在后面追。 1978年知青返城潮涌来时,雪娇刚会喊妈妈。 场部喇叭天天播政策,未婚青年排着队办手续。 李亚茹捏着上海家信去找书记,对方直咂嘴:"政策卡着已婚的,难办。" 邮包里的招工登记表刺得眼疼——红章盖着"未婚优先"。 那晚土炕格外烫人,她盯着熟睡的女儿看了一宿,天亮时推醒丈夫:"咱们...离了吧?" 刘宝华撞得吊灯直晃:"你当真不要这个家?" 离程前夜,李亚茹哆嗦着解不开棉袄扣子,把脸埋在丈夫肩头补丁上:"留个念想..." 煤油灯快灭时,有热泪砸在她发顶,把衣领洇湿铜钱大一块。 天没亮透她就扛起行李,雪娇光脚追到院门口,棉裤浸透雪水:"娘别走!" 哭声撕扯着北风,李亚茹不敢回头,深一脚浅踩进公路的雪窝。 汽车开动时,后窗那点雪地里只剩个扑腾的小黑点。 在上海火柴厂糊纸盒时,李亚茹总被恶梦魇住——雪地里的小人儿追着喊娘。 78年考上夜大,通知书被她攥得汗透。 后来当统计员坐进暖气房,新发的皮手套戴着总嫌凉。 返城第十年,别人介绍对象她直摇头,把积攒的粮票布票都寄往东北,回回原封不动退回来。 2018年退休时收到薄信封:"爸走了。葬农场后坡。" 李亚茹翻出箱底蓝围巾赶回东北,来接站的短发女人眉眼酷似刘宝华,却用陌生眼神打量她。 农场平房变楼房,当年写标语的土墙根被瓷砖盖得严实。 经过学校旧址时,老杨树空心里呜呜灌风。"恨娘不?" 这话在喉咙滚了半晌,女儿已推着自行车走远。 雪渣子迷眼时,怀里突然被塞进网兜:"爸让晒的蕨菜干。" 黄纸包上褪色的钢笔字,还是当年教课的工整仿宋体。 主要信源:(黑龙江省档案馆知青返城政策专项记录)