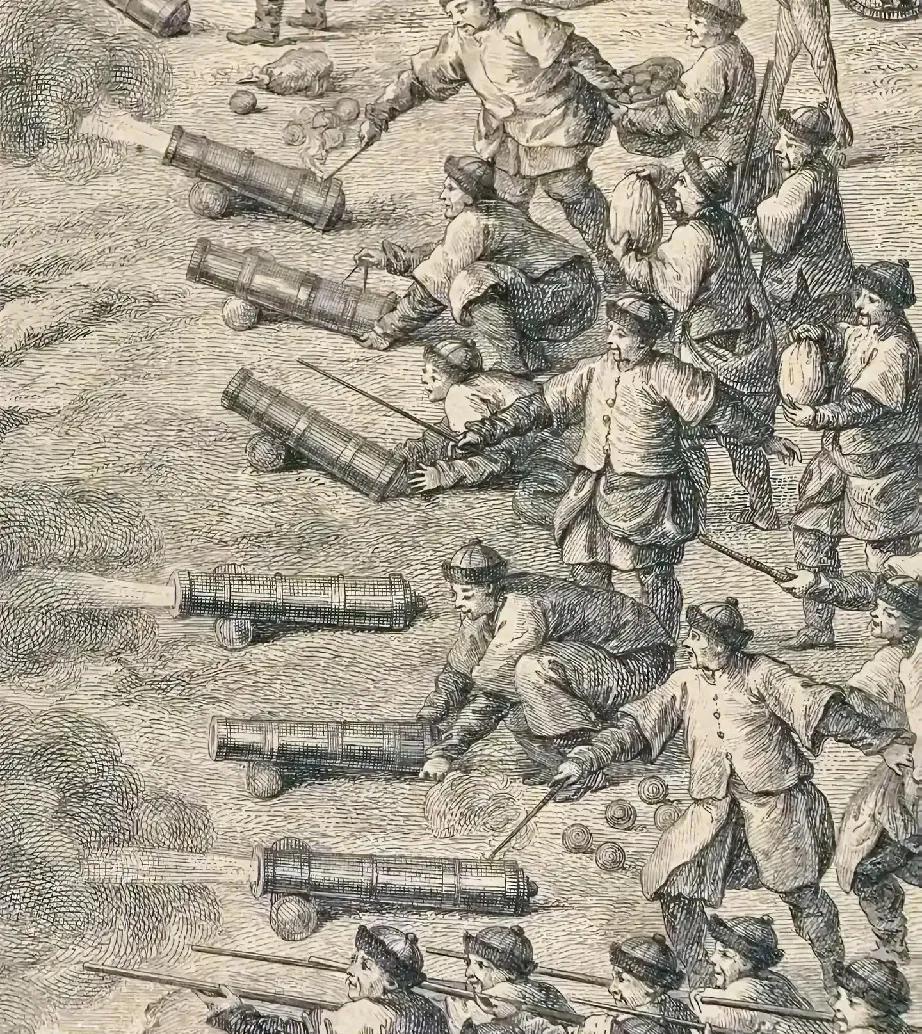

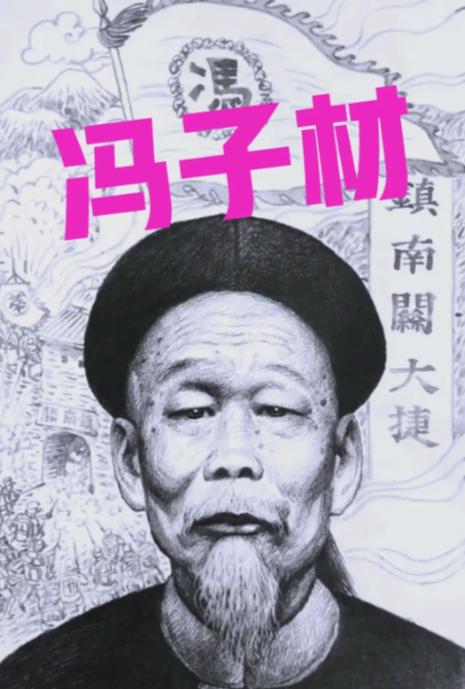

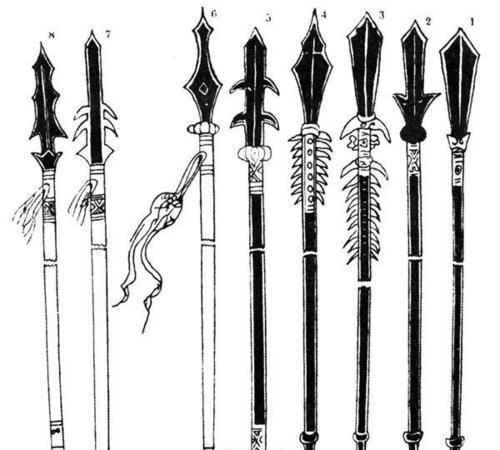

宋朝对外战争屡屡被动,真是因为“步不敌骑”吗?事实并非如此 宋朝立国之初,就有大臣提醒宋太祖,后晋的步兵只要敢于结阵硬扛,辽国的骑兵根本占不到便宜。 到了宋朝自己手上,更是把步兵的威力发挥到了极致。 靠的是什么?强弓劲弩。 宋真宗时期的澶渊之战,宋军的特制强弩,威力大到能直接射穿人马和厚重的铠甲。 到了南宋,名将吴玠在和尚原,更是指挥“神臂弓队”列阵,一轮轮的箭雨把金兀术的数万铁骑打得抬不起头,金兀术自己也身中两箭,仓皇逃命。 不仅如此,宋军许多著名的大捷,比如满城和雁门,打法都出奇地一致:先用步兵大阵和弓弩手在正面扛住敌军主力,再由藏在侧翼的精锐骑兵冲出,给予致命一击。 到了岳飞、刘錡这样的名将手里,战术更是运用自如,甚至敢于让步兵与骑兵混编,大胆穿插迂回,形成“钳形攻势”打歼灭战。 这些战绩清晰地说明,宋军在战术层面,完全有能力和骑兵掰手腕,“被碾轧”的说法根本站不住脚。 既然宋军在战术上并不拉垮,那为何在整个战略上,却显得如此被动无力?答案,或许得从他们的对手身上找。 和宋朝对峙的辽、金、西夏,以及后来的蒙古,早已不是汉唐时期松散的部落联盟。 它们是组织严密、国力强盛的帝国。 谁说他们只会骑马射箭?辽国有精锐的步兵“排头军”,西夏则有极其擅长山地作战的“步跋子”,专门在复杂地形里伏击宋军。 更要命的是,这些对手在和宋朝的长期对抗中,也在不断学习和进化。 他们很快就认识到了宋军强弩的威力,甚至反过来“山寨”宋军,组建了自己的“神臂弓队”。 这使得他们的战术变得异常灵活,不再是单一的骑兵冲锋。 进一步看,汉唐对北方游牧民族所拥有的“代差”优势,到宋朝也基本消失了。 汉朝打匈奴,是先进的铁制兵器对付简陋的骨制箭头,几乎是技术上的降维打击。 可到了宋代,随着冶铁技术的传播,辽、金、西夏的武器装备水平已经迎头赶上。 特别是西夏,其锻造的“西夏剑”号称“天下第一”,铠甲也坚固到“非劲弩不能入”的程度,连宋朝的士大夫都以拥有一把西夏宝剑为荣。 技术被追平,战争就变成了国力的硬碰硬。 那些在苦寒之地为生存而战的游牧民族士兵,其悍不畏死的战斗意志,也确实不是在安逸富庶中生活的宋军士兵能轻易比拟的。 强大的外部对手已经足够棘手,而宋朝内部的结构性问题,则让这场对抗雪上加霜。 宋朝以文官治国的策略,虽然成功杜绝了武将拥兵自重,却也带来了致命的副作用。 武将地位低下,军事指挥权常常落在毫无实战经验的文官手里,一道外行的命令,就可能葬送数万将士的性命。 宋朝的商业虽然空前繁荣,但“重商轻武”的风气让国防投入严重不足,军队装备常年得不到更新。 为了换取暂时的和平,朝廷还要向辽、金支付巨额的“岁币”。 这笔钱不仅加重了财政负担,更可怕的是,它从心理上瓦解了整个国家的抵抗意志。 花钱买和平,听上去划算,却买丢了整个民族的骨气。 当时,科举制度的极度兴盛,让最优秀的人才都将读书做官视为唯一出路,从军打仗成了下等人的选择。 这就导致了兵员素质和将领储备的结构性匮乏。 再加上,宋朝的地理位置也极为不利,地处平原,无险可守,漫长的边境线意味着处处需要设防,再精锐的部队也会被稀释在漫长的防线上,疲于奔命。 所以,将宋朝的败亡简单归结于“步不敌骑”,是一种懒惰的看法。 这根本不是一场兵种相克的“斗兽棋”,而是一场全方位的体系对抗。 当一个内部存在政治、经济、社会、地理等多重掣肘的文明,面对一个国力强盛、技术相当、战术灵活且精神强悍的对手时,它的命运或许早已写定。 战争的天平,最终倒向的,从来都不是单纯的武器或战术,而是一个文明内部的凝聚力与生命力。